兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 » 书法迷 - 第10页

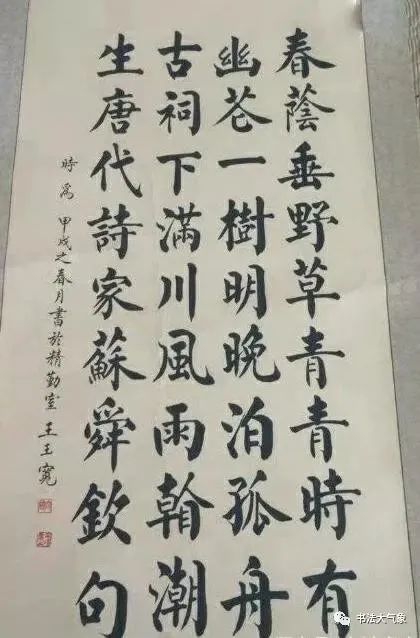

练字不宜从唐楷入手!

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 693次

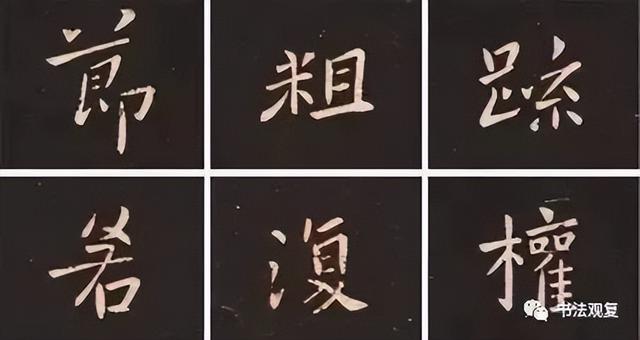

长期以来,提及学习书法入门,书法教育界必言“先正楷,再行楷,再行书”。而正楷专指欧颜柳:欧体严谨,间架结构好,颜体舒展、大气雄厚,柳体瘦劲、法度森严。三者体现了点画、结构的规范化。无论是老师推荐,还是市面上出售的字帖,多以此三者为主。如颜真卿《多宝塔》《勤礼碑》、欧阳询《九成宫醴泉铭》、柳公权《玄秘塔碑》等。初听中国书协会员王天民说“颜柳害人,扼杀个性”,书法打基础应从隶书和魏楷开始,我大吃一惊,但细究下去,发现这是个有意思、有价值的话题。初学书法理当求“雅正”现实中不只一个人认为:最好以行书起步,兼练楷书。楷书的严谨会让你还没抓住它,就先有挫败感了,只适合于修炼稳健的基本功。行书发挥空间较大,可以很快看到自己的进步成果,对培养兴趣有益。想想也是,我小时候数次临《九成宫醴泉铭》,均不得其真髓

褚遂良:唐代的“楷书宗师”,书法流传千年,成为了李世民的书法老师!

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1305次

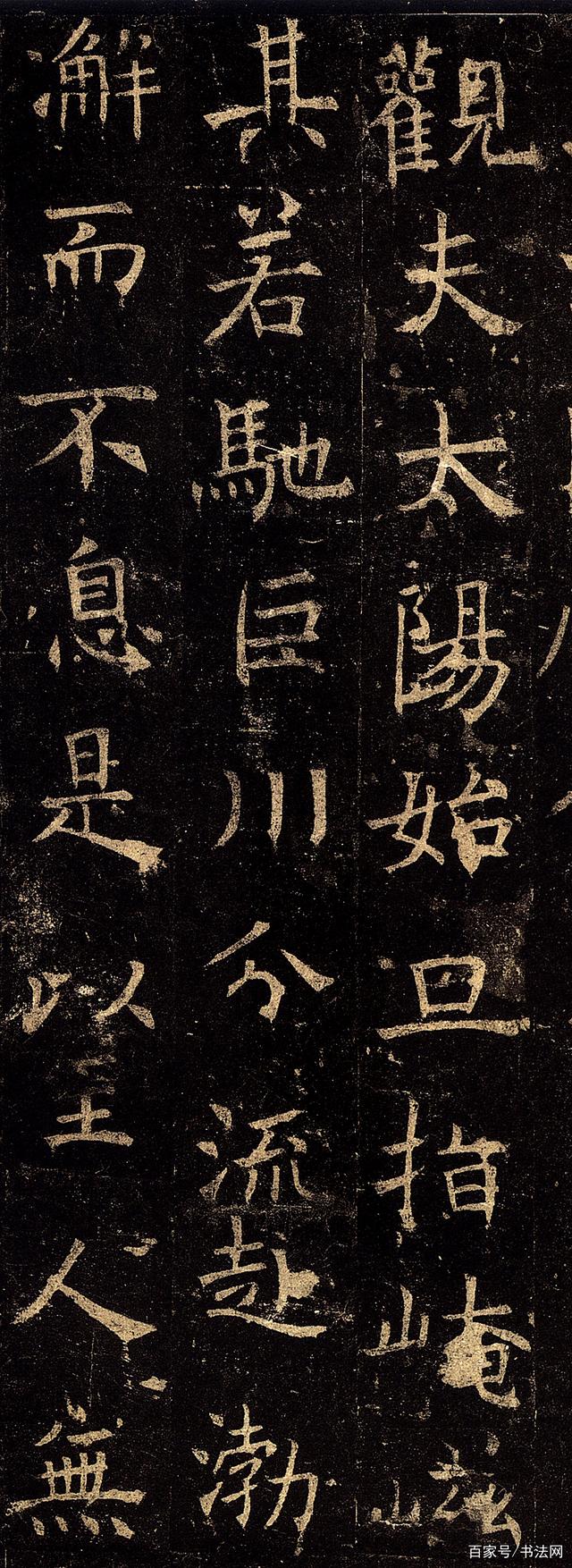

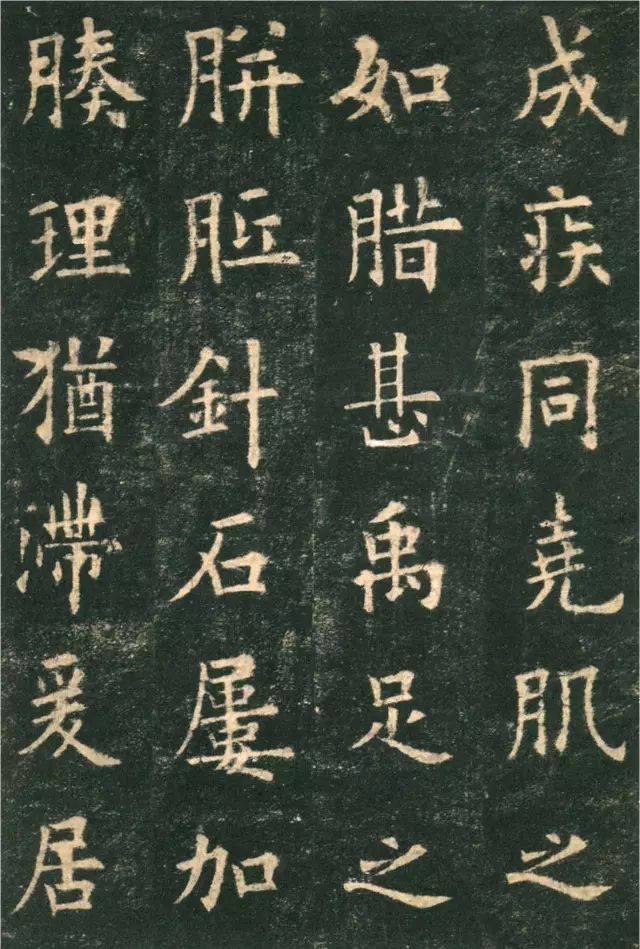

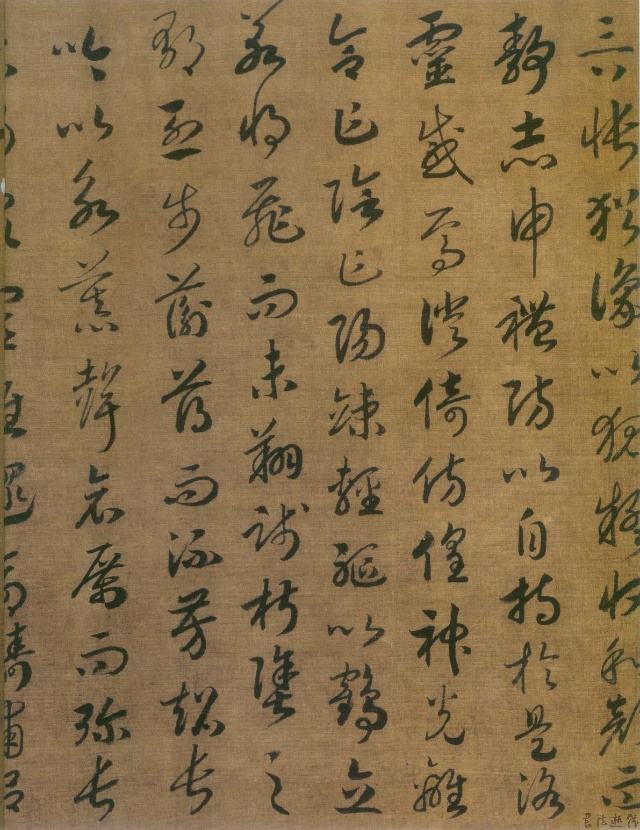

谈到楷书,在普通人的脑海当中,应该会出现几个名字,其中尤其以“楷书四大家”出现的频率最高,他们是欧阳询、颜真卿、柳公权、赵子昂。其实楷书并不仅仅指的是唐楷,除了唐楷之外,还有晋人楷书以及北朝楷书,其艺术价值亦不输于唐楷,此外在唐楷众多的楷书名手当中,最能代表唐楷最高水平,也最能融合晋唐法度的要属褚遂良了!褚遂良学习书法的条件是得天独厚的,他跟历史上的许多的书法大家一样,出身显贵,他的父亲叫做褚亮是朝中大官,在书法的学习上,他有两位顶级的老师,一个叫做欧阳询,一个叫做虞世南。在虞世南死后,褚遂良成为了李世民的书法老师,负责校验各地呈上来的王羲之法帖,在此期间,他饱览了大量的王羲之墨迹,书风跟眼界更是卓尔不群,这也正是他超越了欧阳询跟虞世南的原因!超越欧阳询跟虞世南是唐代大书法家张怀瓘的话:“若

书法已被中医认定为养生之首,不同书体具有不同的养生功效

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1293次

书法被认为是养生之首,自古就有“寿从笔端来”的说法,道出的正是书法与养生之间的关系。唐朝有个和尚皎然,曾作诗:“浊酒不饮嫌昏沉,欲玩草书开我襟。”道出了书法有排解郁闷、忧愁,使人昂扬向上的作用。宋代诗人陆游说:“一笑玩笔砚,病体为之轻。”是说练习书法,笔下生力,墨里增神,有利于防治疾病,强体健身。毛主席也曾说过:“学习书法能休养脑筋,转移精力,增进健康”……书法也是体力活古往今来,人们把写毛笔字与健身长寿联系在一起,是有一定科学道理的。因为练习书法是脑力劳动,它可以锻炼人的思维能力,同时也是轻体力劳动,它几乎需要周身活动。练习书法不仅要展纸挥毫泼墨,还要用心用神用气。每日临池握笔,开卷书写,必然端坐凝视,专心致志。写字时头正、肩松、身直、臂开、足安;执笔则指实、掌虚、掌竖、腕平、肘起。一身之

古人的临帖方法给了我们什么启示?

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1486次

常言道“不过临摹关,无以言书艺”,纵观天才林立的书法史,找不到一个可以不临摹而成家的人。即使是书圣,王羲之也的临帖。王羲之跟随卫夫人学书法,现在已无从查找他学了什么帖,但从他的《远涉帖》可以明里看出,这是临写的诸葛亮的一封书信。一、古人临帖十分勤奋、认真。查阅书法史资料,古人接触的字帖较少,古人写字也很少是为为当书法家的。但在学书之路上,古人一样临帖,而且比我们更辛苦、更认真、更精进。宋代大书法家黄庭坚,传说他早年师法南朝时期的摩崖作品《瘗鹤铭》,误以为这个碑是王羲之的大手笔,高兴之下,彻夜临摹,废寝忘食,奠定了他长枪大戟的书法风格。明代董其昌每当获得好范本后,反复临习直到烂熟于心。有朋友送他摹本褚遂良《西升经》,“子临百本,使马骨追风画龙行雨,以一本见酬。”董其昌酷爱颜真卿《争座位帖》,反

书法启蒙为什么不能选择欧体?这才是真实原因

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1343次

诚然,写下这个题目,会招致所有学习欧体乃至唐楷学习者的愤怒,嘲讽乃至谩骂,但我还是要发表我的看法。即可以不赞同我的看法,但我有说话的权利!不独是欧体,即便是颜柳楷书,我也是不主张启蒙教学的。那些认为欧柳颜最适合入门教学者们,必要拿出良心要衡量一下自己当初入门是如何的艰难。曾经在头条上看到一篇文章《大爷苦练书法80年,一手楷书比肩颜真卿,专家:毫无艺术的灵魂》下面是这位老大爷写的两幅字。在这里我不谈专家怎么说,那没什么意义。我只想说一个人练了八十年,虽然有些夸张,因为人总是要工作的,不能天天在那苦练书法,抛开夸张的成分,练五六十年是可能的。然,即便练习二十年,如果不是天资问题,那也绝不是这个水平。而况这位老先生活了九十多岁,起码也是抗日战争那时代的人吧,那个时代可许多人是拿毛笔的哦!而我们看这

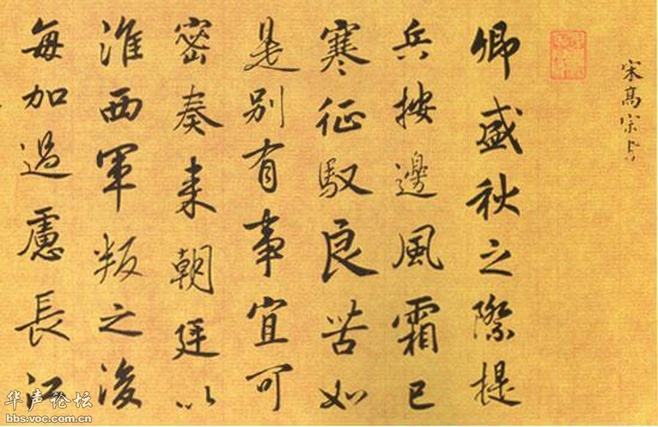

赵构的书法艺术(四)

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1153次

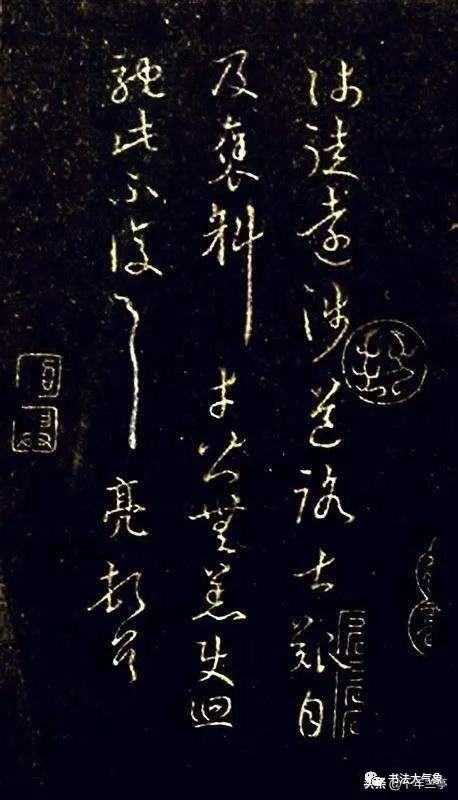

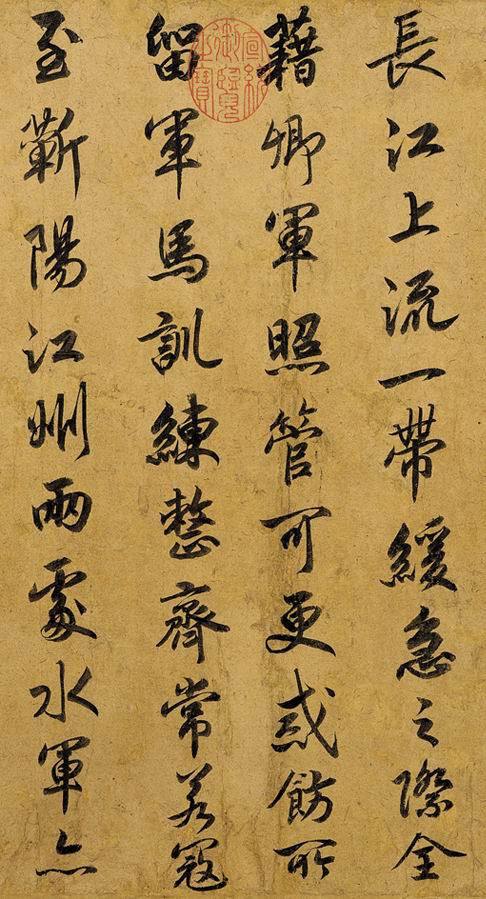

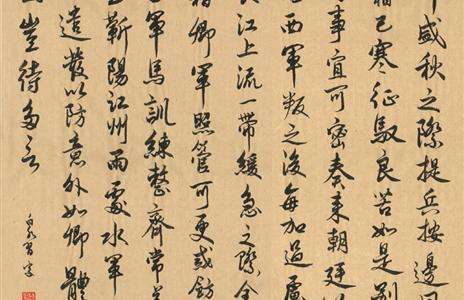

晚年退处德寿宫后的赵构“北宫燕闲,以书法为事”,在创作内容、创作心境、创作风格等诸方面均发生了相应的变化。此时的南宋王朝是“鼎盛”期。这使得本身已再不需要勤政的太上皇赵构更能安心地实施着他的“二王”梦。于是,他再一次,也是真正意义上地开始了对“二王”的潜心研习,尤其是对王羲之书札、智永《真草千字文》、孙过庭《书谱》、杨凝式《韭花帖》等晋、唐法帖最为用心。或谓思陵笔法得自右军《玉润帖》,不无道理。正是通过这一系统、深入、有选择的临习,使得他晚年的行草书,表现为出入“二王”、所得颇深的个人面目,这大概就是他在《翰墨志》中有“晚年得趣,横斜平直,随意所适”颇为得意之言的原因吧。在《宝真斋法书赞》卷二、卷三《历代帝王帖·高宗皇帝御书》所著录的二十四种赵构书迹资料中,有十一种是临习皇象、卫恒、王羲之以

赵构的书法艺术(三)

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1191次

绍兴三年(1133),高宗在驻跸地临安府(杭州)有燕闲之所“复古殿”。逮至绍兴八年二月,下诏定都临安府(杭州),并诏新安墨工戴彦衡在禁中作“复古殿墨”。可见,复古殿作为赵构在临安的燕闲之所,大量书法作品必出其地。绍兴内府有了更多的晋唐真迹,而以《淳化阁帖》为祖本的《绍兴国子监帖》的刊成,更使得赵构有了系统学习汉魏六朝法书的较佳取法范本。贵妃吴氏题御书时曾云:“机政之暇,择钟、王而下三十帖,亲御毫素并加临写。龙蟠凤翥,变态万象,希世之伟迹也。”从传世《翰墨志》一卷和宋人笔记、书学著作中,可以知道赵构对王羲之书法是最为推崇的,尤其是对《兰亭序》(《禊帖》)更是推崇备至。赵构以得益于魏晋笔法而自足,言语间充溢着对王羲之的景仰与自己学有所成的自得之情。且不说黄、米的成功离不开对羲、献的取法追摹,即使

赵构的书法艺术(二)

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1530次

赵构是在文化、艺术氛围浓厚的北宋大观、政和、宣和年间长大的。北宋帝王“一祖八宗,皆喜翰墨”,其中艺术成就最高者恰恰是赵构的父亲徽宗赵佶。北宋中后期,更是人才济济,书法艺术空前繁荣,苏轼、黄庭坚、米芾、薛绍彭等,笔势翻澜,在书法领域各擅其能。宣和内府藏有大量显赫的历代名贤法书墨迹,在《淳化阁帖》《大观帖》等陆续刊成的基础上,宣和年间相继修成《宣和画谱》《宣和书谱》等艺术大典。生活在这样一个书风创新、书家辈出的时代,又成长在一个热衷艺术、书画氛围浓郁的帝王家族中,倍受各位先皇御书和禁中大量历代名贤法书墨迹的熏染,赵构从小就与书法结下不解之缘,其对书法艺术的热衷恐怕已在某种程度上超过了对政事国事的关心。关于赵构早期的书法活动,南宋人就有明确的记载。杨万里说:“我高宗初作黄字,天下翕然学黄;后作米字

赵构的书法艺术(一)

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1094次

综观南宋一代书法艺术的发展脉络及其艺术观念的基调形成,赵构在其中所起的作用与影响显然是最为突出与深刻。赵构的贡献与影响,首先是在时局多艰的历史条件下,把书法艺术提到“文物之治”的赵宋政权的传统轨道上;其次在于他以“复古”的姿态,极力倡导钟、王法书的至尊地位,并身体力行,所得颇深;再次,他所倡导的书法观念与所作书风,在南宋历朝帝王、后妃及宗室子弟中得到了最忠实的贯彻,并在一定程度上影响了近侍大臣,从而使得后起的元初复古书风有了某种依傍。客观地说,赵构无疑是南宋最为重要的书法家,作为中国历史上书法造诣较高的几位帝王之一,在艺术上显示出了较高的才华。他不仅习书勤勉,所作丰硕,而且技法纯熟,形成了相对稳定的个人风貌。虽然就整个中国书法史而言,赵构还难称是一代大家,而在南宋时代的一百五十余年中,他还是

陈洪武:大众对书法的审美能力在退化

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 978次

毛笔作为书写工具,它的衰落始于自上个世纪初,在经历了几次书写工具的革新后,被中国人使用了数千年之久的毛笔终于无可奈何地彻底淡出实用领域。而依托于毛笔的书法也在这一百多年的时间里遭遇了自它诞生以来未曾有过的新变。特别是改革开放以来,古老的书法进入日新月异的现代社会,在东西方文化的碰撞与交融中,在展厅视觉和展览机制的主导下,书法的文化生态发生了巨变,高科技改变了人们的生活,也无可避免地影响着书法,传统书法正经历着前所未有的时代嬗变。时代嬗变之一:视觉功能得到空前的张扬在古代社会,书法具有表意识读和视觉审美两种功用。而现代社会,脱离了实用的书法其表意识读功能已经弱化,视觉审美成为其主要功能。人们在展厅中欣赏书法多是“看”,很少“读”,即使欣赏古代书法,也主要关注笔墨线条的美,除非学者,一般书家很少