兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 » 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 » 正文

-

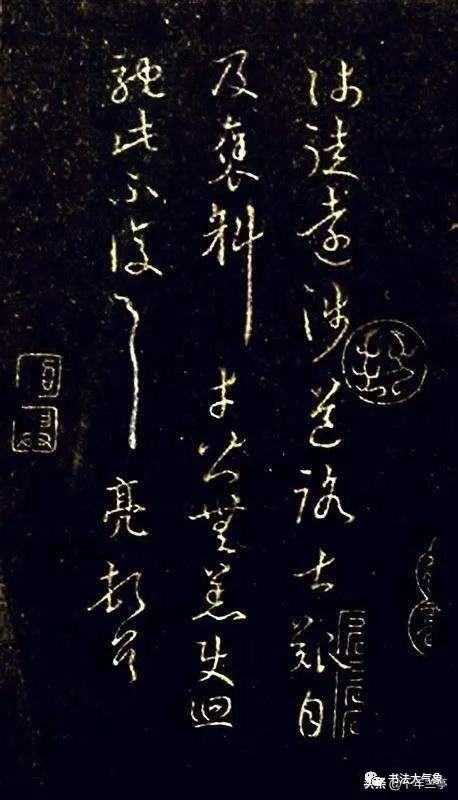

常言道“不过临摹关,无以言书艺”,纵观天才林立的书法史,找不到一个可以不临摹而成家的人。即使是书圣,王羲之也的临帖。王羲之跟随卫夫人学书法,现在已无从查找他学了什么帖,但从他的《远涉帖》可以明里看出,这是临写的诸葛亮的一封书信。

一、古人临帖十分勤奋、认真。查阅书法史资料,古人接触的字帖较少,古人写字也很少是为为当书法家的。但在学书之路上,古人一样临帖,而且比我们更辛苦、更认真、更精进。宋代大书法家黄庭坚,传说他早年师法南朝时期的摩崖作品《瘗鹤铭》,误以为这个碑是王羲之的大手笔,高兴之下,彻夜临摹,废寝忘食,奠定了他长枪大戟的书法风格。

明代董其昌每当获得好范本后,反复临习直到烂熟于心。有朋友送他摹本褚遂良《西升经》,“子临百本,使马骨追风画龙行雨,以一本见酬。”董其昌酷爱颜真卿《争座位帖》,反复临写,不临时也心中念想,如痴如醉,“以至日枕卧,以手画被,即平善书此,于本文不能多合,笔法差近之。”荄其昌于明崇祯九年九月卒,年八十二岁,传世有其《书苏、黄、米、蔡四家帖卷》及《背临〈兰亭卷〉》,均为崇祯九年八月所书,离逝世一月左右,其临帖之勤奋,令人感叹不已。明末清初的王铎把临摹作为日常必修之课。“一日临帖,一日应索”,更是大家皆知的事。

二、古人学书也以学“古人”为主,追求形神相似。祝允明曾说:“仆学书苦无积累功,所幸独蒙先人之教,自髫丱以来,绝不令学近时人书,目所接皆晋、唐人帖也。”董其昌十七岁时,他与比自己小一岁的家侄董传绪一起参加生员府试,文章获得好评,而因书法不佳置为第二。“自是始发愤临池矣。初师颜平原,又改学虞永兴。”董其昌认为“学书不从临古入,必堕恶道。”他在临习中,不遗余力挖掘古人书法的用笔技巧和结构规律,精心临习以求肖似。

他曾看到了多本赵子昂所临的《兰亭》,认为“盖文敏犹带本家笔法,学不纯师,余则欲绝肖”。从其《临〈兰亭〉》墨迹看,在笔法上确实具有比较纯正的右军意绪。再如其五十二岁所临颜真卿《东方朔画赞》卷,也可以看出对颜书理解之深,可谓是“绝肖”颜氏笔法。书坛巨匠米芾其书法的学习过程,被称作“集古字”;米芾的临帖甚至能到达以假乱真的地步。

王宠是明代著名的书法家,擅长小楷和行草书作品的创作。王宠在学习书法的过程中,是以“精准”临摹的方式进行的,换句话说,他临摹的作品与字帖上的字基本一致,包括点画、字形大小都是一样的,每次临摹完成后,他会把所临作品与原作拓在一起,放在太阳光底下对照,看看还有哪些不同的地方,随时进行改进。

明代的祝允明,以草书名动四海。他的学书取法高古,远宗晋唐,以古自期,他临摹极为认真,强调“宁守毋失”,传世临摹作品临王献之《廿久帖》中可以窥见他的临摹方式是追求形似的同时亦追求神似,可谓极佳的临摹神品。元代大书法家,赵孟頫,提出书学魏晋才得以高古不至于落入俗格,强调忠实原帖,不做过多自我判断。其书风宗二王面貌,呈静态妍美之姿,让人看了十分通达。

三、古人临帖不限于一帖,流传下来的楷行草书名家作品几乎都会涉猎。董其昌学书伊始,便转益多师,最初的三年中就换了数位书家和字帖。之后学习的范围更加广泛,不时的从朋友处借临古人名迹,曾说:“吾书无所不临仿。”董其昌对风格上不喜爱的作品也会临习,以求从中获得了更多的书法体验。钱泳记董其昌书法曰:“见一书卷,临锺、王、虞、褚、颜、柳及苏、黄诸家,后有题云:‘此数帖余临仿一生,才得十之三四,可脱去拘束之习。’书时亦年八十一。”

王世贞《艺苑卮言》云:“京兆少年,楷法自元常、二王、永师、秘监、率更、河南、吴兴;行草则大令、永师、河南、狂素、颠旭、北海、眉山、豫章、襄阳,靡不临写工绝。晚节变化出入,不可端倪。”王铎对于历史凡有成就的人的作品,都是他的临摹对象。董其昌临习还十分重视结构,他认为再好的用笔也要通过“结字得势”去实现。他说:“晋唐人结字须一一录出,时常参取,此最关要。”从而使他的结字,达到了一个同时代人的高峰。

四、古人在继承传统的同时,十分重视化古为己,学以致用。董其昌流传的众多书法作品中,有不少是利用仿写各家书体 巩固临学成果,学以致用进行创作的。董其昌的仿书贯穿了他书法学习创作的一生。从二十岁出头的青年,直到八十岁左右的耄耋之年的老翁,一直不间断的进行着,可谓难能可贵。其《楷书法卫夫人册》后记载:“万历三年法卫夫人小正笔意”,那时他才二十一岁。董其昌仿书家之多数量之众是前所未有的。更令人惊奇的是,董氏经常同时用数种书体仿写一幅作品,“余曾书古诗十九首,自锺王以至苏米各拟之,为十九体也了。”能用这么多种书体反串书写,这在书法史上也是罕见的。董其昌运用各种方法临仿古帖,其目的是酝酿变化自成一家。

古人对一个字帖经过多次的临写,心中有了对范书的把握后,就会按照原帖进行意临。祝允明《临杨少师书后》云:“余以意仿杨少师书,书山阳此论,虽不尽似,略得其破方为圆削繁为简之意”。

董其昌在临帖上也不墨守成规,善用“它山之石,可以攻玉”之法。尝云:“余每临怀素《自叙帖》,皆以大令笔意求之。”借助对王献之书法的理解,来解决临怀素书法中的问题。随着阅历的增加和书法水平的提高,他渐渐的向离帖自成意趣方面发展。这从他不同阶段临习《兰亭序》的主旨追求上,可以看的非常清楚。最初临《兰亭》时,其惟妙惟肖,晚年不再计较于点画位置,“都不临帖,以势取之耳。”甚至故意与原帖拉开距离,“《兰亭叙》最重行间章法,余临书乃与原本有异,知为聚讼家所诃,然陶九成载《〈稧帖〉考》,尚有以草体当之者,政不必规规相袭。”

他曾结合实践加以分析说:“余此书学右军《黄庭》《乐毅》,而用其意,不必相似。米元章为集古字,为钱穆父所呵,云须得势,自此大进。余亦能背临法帖,以为非势所自生,故有为也。”在此董氏正式提出了临帖“不必相似”的观点。

从苏轼临颜真卿《争座位帖》也可知道他临帖时,比在颜字基础上加大了字势与笔势的舒展程度,给人以一种洒脱倜傥的感觉。这正反映了苏轼临帖并不是原样照搬,也是进行了适当的取舍。

看了古人的这些临习方法,期望能给大家有所启示。实践出真知,临帖出功夫。明天是我们。提升书法水平的不二法吗?我们既要临古人的帖,又要学习古人如何临帖,特别是要学习一些书法大家是怎么临帖的。这或许能让我们豁然开朗,增强学习的信心,改进学习的方法。

免责声明:本文仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内、版权和其它问题,烦请及时与本平台联系,我们会马上删除处理。

本文链接:https://www.liumenghao.com/shuhua/5681.html

-

古人的临帖方法给了我们什么启示?

1455 人参与 2022年11月09日 13:57 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 评论

- 2022-05-02 08:33兰亭奖得主张青山:只有读帖入神 才有临帖出神

- 2020-01-24 12:43胡汀鹭:作画一沾俗气,即不可救药

- 2021-05-01 14:50当临帖烦躁了,我们该怎么做!

- 2020-02-05 15:22中国书法金句100条,集结古代多位顶尖大师的书法心得,是一本书法微型书论

- 2020-01-23 14:10中国画用墨技法!没一句废话,值得收藏

- 2020-03-27 19:17书法,每个画家的必修课!

- 2020-03-01 14:36740年,一个布衣诗人死了,半个盛唐心碎了

- 2020-01-25 19:00李苦禅谈书法:不练书法,很难画中国画,更别说作写意画了!

- 2024-06-13 20:46沈尹默:二王法书管窥——关于学习王字的经验谈

- 2019-11-28 11:07吕生荣:微信爆破术6.0