兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 » 书法迷 - 第11页

学习启功书法的人为什么没有八九十年代多了?

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1410次

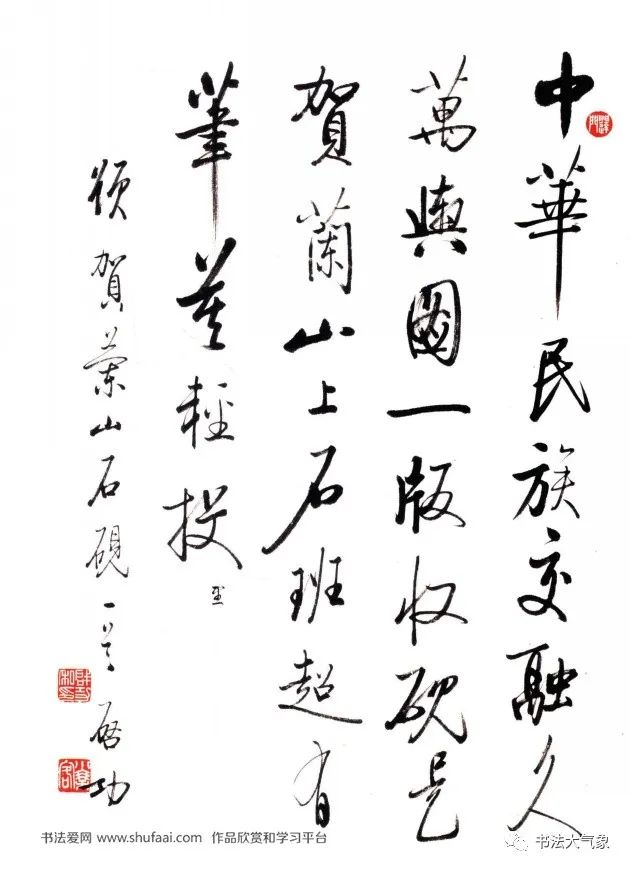

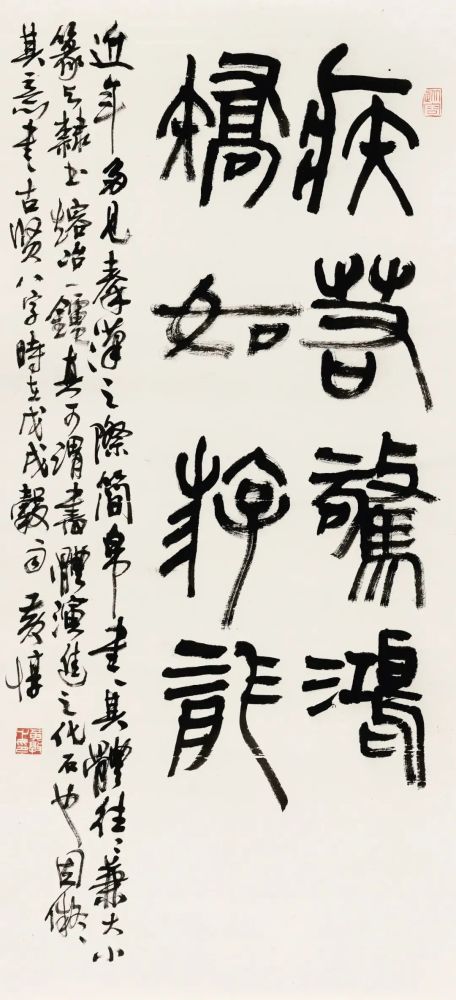

启功先生成名于八十年代,从那个时候起,学习启功书法的人,可以用趋之若鹜来形容了。第一是,八十年代是书法从新活到文化中的一个时代,那时候,中国文化全面复兴起来,古籍书法字帖,还相对少,学习书法一般还是跟老师学。第二是,启功先生德高望重,一时没有什么大腕明星,所以,启功先生很受膜拜,这就是学习启功书法的原因。第三是,启功先生,有书法作品,也有书法理论,所以,学习启功就成为一种风气了。我见过一位长沙的朋友,就学了四年,还出版了启功体的字帖,还办了学习班。现在,一名不美名了。进入九十年代,学习启功书法的人跟多,现在贾鸿声、韩宁宁、秦永龙就是以启功书法为师宗的,虽然,他们的书法很像启功,或者一看就是从启功那里学出来的。但是,似乎书法成就并不高。这是他们学习不够?还是启功的书法不足师法?我觉得,这个问题

弘一:好书法章法五十分,字三十五分,墨色五分,印章十分

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 943次

今天虽然名为讲写字的方法,其实意是要学佛法的。因为大家有了行持,能够研究佛法,才可利用闲暇时间,来谈谈写字的法子。关于写字的源流、派别,以及笔法、章法、用墨……古人已经讲得很清楚了,而且有很多的书可以参考。诸位写字的成绩很不错。但是每天每个人只限定写一张,而且只有一个样子,这是不对的。每天练习写字的时候,应该将篆书、大楷、中楷、小楷四个样子,都要多多地写与练习。如果没有时间,关于中楷可以略掉;至于其他的字样,是缺一不可的,且要多多的练习才对。一点意见,要贡献给诸位,下面所说的几种方法,我认为是很重要的。 二对于发心学字的人,总是劝他们:先由篆字学起。为什么呢?有几种理由:(一)可以顺便研究《说文》,对于文字学,便可以有一点常识了。因为一个字一个字都有它的来源,并不是凭空虚构的,关于一笔一

邱振中:笔法上启功和沈鹏还不到大师的级别

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1138次

书法创作的专业化与职业化利大于弊收藏周刊:民国书法一直是收藏市场上的香饽饽,特别是最近几年,伴随着辛亥革命百年纪念时间节点的到来,行情进一步走俏。在您看来,背后的原因是什么?这是不是艺术魅力本身在根本上使然?邱振中:这只是市场热的表现。民国书法走俏,主要源于资源多,可供炒作的空间大。从艺术创作及学术研究来说,民国书法并不是一个热门。民国书法直接继承了晚清的艺术风致,对于现在创作的影响,其实并不大。收藏周刊:在民国书法的创作主体中,政要、文人及遗老占据了很大一部分。他们往往并不是专业书法家,延续着中国书法传统,其艺术也往往被人津津乐道。而在当代,随着社会分工日趋细密,书法家大多走向专业化与职业化。对于这种变化,您如何看?邱振中:书法创作的专业化与职业化,有利有弊。利的方面是允许并鼓励最有才华的

刘志久:我通过读帖掌握了何绍基行书,最后入展

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1499次

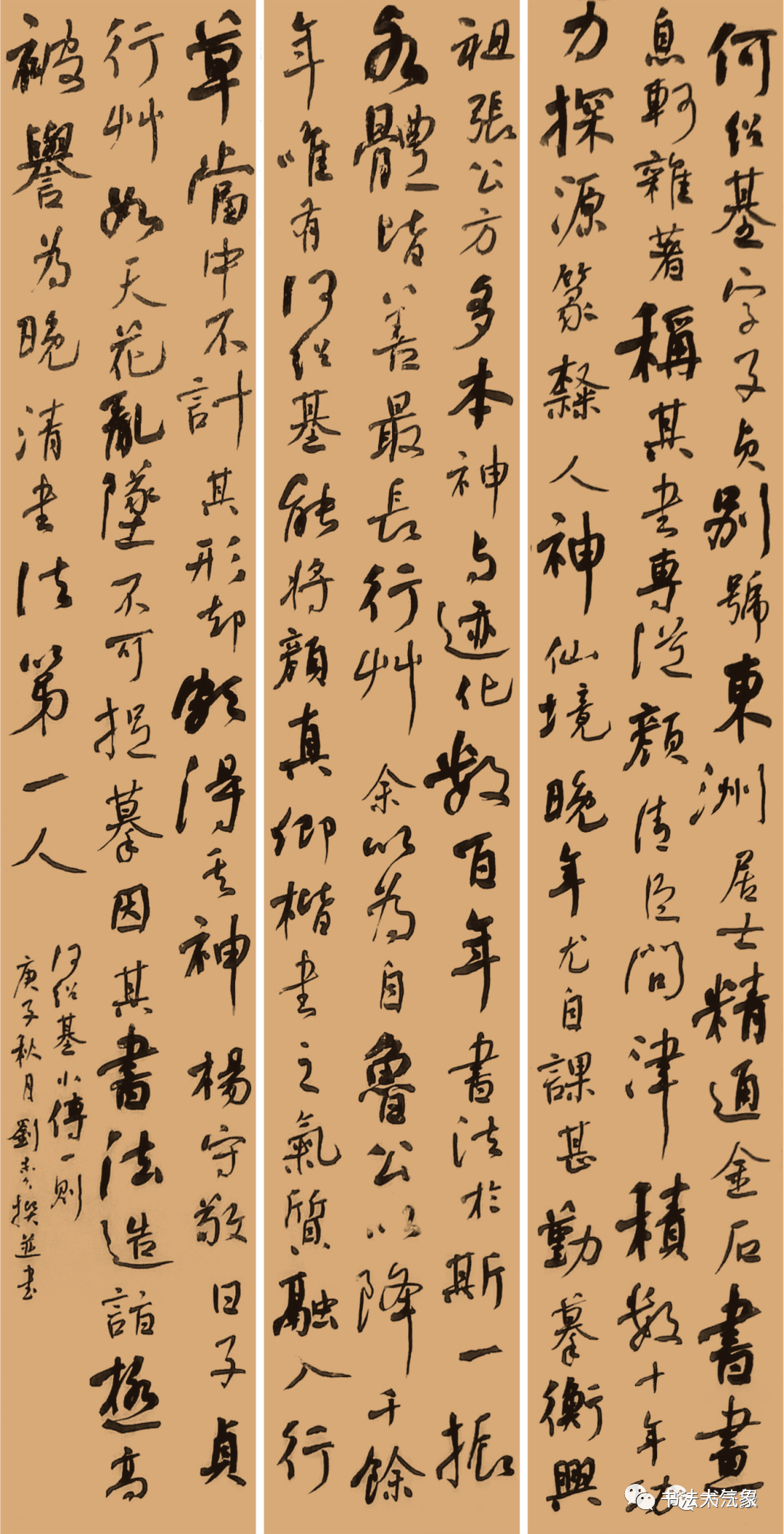

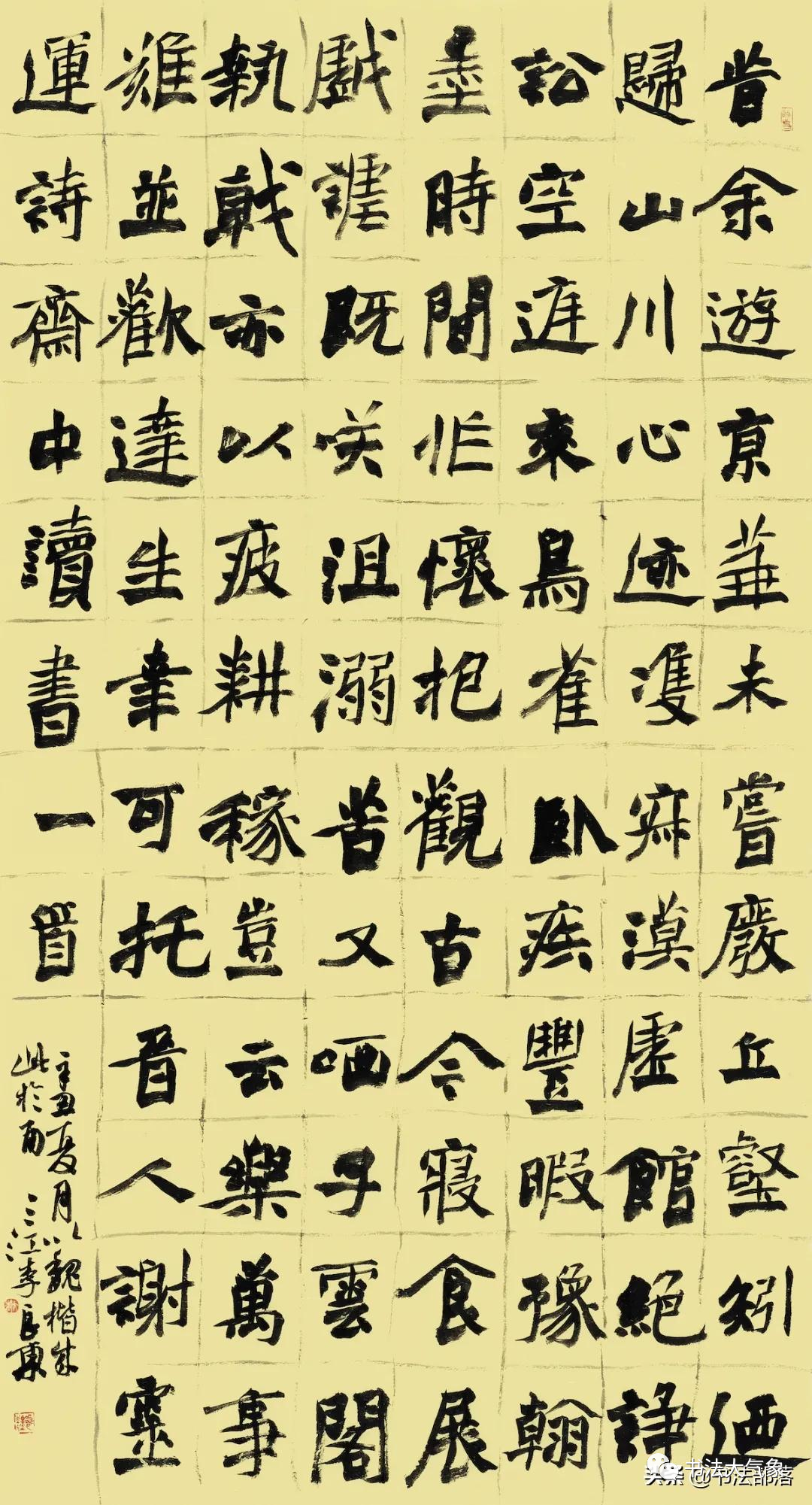

刘志久 全国第五届青年书法篆刻展入展作品行书何绍基中堂规格 247cm×126cm笔:刚柔相济(兼毫,锋长8cm)墨:一得阁纸:蜡染创作用纸砚:普通砚台创作环境:工作室2020年7月,中国书协发布《全国第五届青年书法篆刻作品展征稿启事》。一看年龄要求,我还有几年就“超龄”不能投稿了,于是特别有投稿欲望,而且想写行书大字投稿。此前,我的隶书和米芾风格的小字行书已在中国书协主办的展赛中获奖、入展,但还没尝试过大字行书的创作,也想借这个机会突破一下,用清人的行书风格创作。经过查阅、比较、分析,最终决定选用晚清书家何绍基的行书风格写投稿作品。为了掌握何绍基行书的风格特点,我除了在网上查阅大量有关何绍基行书的文章,还网购了大量何绍基的字帖,在网上能找到的何绍基的行书字帖我都买了。把学习资料准备好后,已

黄惇:读史与学书

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1512次

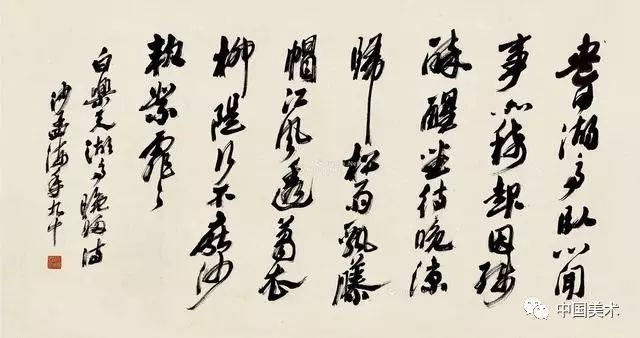

少年的时候,我和同辈人一样,写过柳公权、欧阳询,大抵以唐楷起步。到了二十几岁,受当时风气影响,也写过魏碑、汉碑、秦篆等等,不过那时我所知道的一点点书法知识,都是从祖父那里得来的,大多是“五指齐力”、“笔笔回锋”、“横平竖直”之类的口诀。对于书法史和清以前的书论,以及锺繇、王羲之、宋四家、赵孟頫、晚明诸家陌生得很。“文革”中这些都被视为粪土,当然距离更是遥远。老一辈的书家,多从晚清一脉出,所以直到20世纪80年代初叶的书展上,要找地道有家数的行草书,百不见一二,这是时代使然。今天回忆起来,我青年时目见既少,观念也模糊,尽管热爱书法,却看不懂,更不用说入门了。1982年起我进入艺术院校,攻读硕士学位,以后执教书法。有较多的时间读书和研究,但真正清楚怎样走自己的书法之路,是伴随着读史开始的。读史大

黄惇:由楷至行的正确入门途径

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 961次

我在小学的时候,就受到一个班主任对画画、对书法、对孩子的教育,都很重视。我现在也做教师。一个教师对学术最重要的,是鼓励学生的那一点点可贵的兴趣。中国古代的艺术理论,它是模糊的,它是给你很多想象空间的,这是它的优点。它的缺点呢,是无法细化。叫以少少许,它要胜多多许。它要有丰富的内涵,让你每个人都可以往里面加,它才有创造性。学好行书的一个关键文/ 黄惇我在想一个问题,古人讲楷书是行书的基础,楷书写好了,行书就没有什么问题了。什么楷如立、行如走,草如跑,为什么有些学生写得那样好的楷书,行书写不起来,我见过一些14岁写楷书相当好的,这个年龄是少年走向成熟的时候。其中不少在全国得了奖,但是我让他们写王羲之行书却写不起来!我非常诧异,这个问题有两点,我们要检点、反思。一是我们的教学有没有问题,一是我们教

黄惇:为什么初学者从颜柳入手不是最佳路径?

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1198次

八十年代,全国小孩都在学校写颜、柳,我找了十几个写颜、柳好的学生,让他们临摹王羲之的行书,一个写不起来。我小时候也写颜、柳,有一个阶段想写行书了,我看王羲之的《兰亭序》的转折处的形态,就想起颜、柳转折处的顿挫,老是要在这些地方顿一顿,写得糟糕透了。我发现楷书作为书法学习过程中的作用,没有像有想象中的那么简单,所谓我将楷书写得相当好以后,我就可以去写行书了,不是那么回事!那么古人有没有谈过这个问题呢?有!比如说和我们有同样经历的米芾,先写颜真卿、柳公权,再写晋人……尤以褚遂良为多,仔细一读,这里面的人物,我们今天都遇得到,他得出一个结论,颜柳挑踢乃丑怪恶札之祖。根据这种推理判断,这种挑踢就是我今天讲的颜、柳楷书中的华饰现象。有人要问,就是楷书有华饰现象吗?当然不是!其他也有,但是惟独楷书的华饰

兰亭奖得主张青山:只有读帖入神 才有临帖出神

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1201次

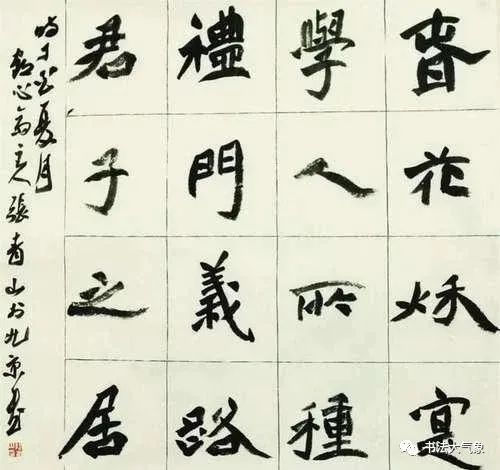

张青山书法作品只有读帖入神,才有临帖出神。读帖的关键,在于读懂点画的起收处用笔,还在于读懂结构上体势的奇正、方圆和点画之间的搭配关系。从细微处窥测书体独有的特点,从宏观上发现与他体的共同点,从而知道其出处或来历。“读帖不是简单浏览,而是认真地看,仔细研究。读帖后,能加深理解字帖的整体气质,通临时才会心中有数。”读帖可分为以下几种:一是单字精读。就是先读四个端点,然后读每一笔画的形态,比如长短、粗细、方向、节奏、轻重等,再仔细观察笔画之间的位置关系、空间关系以及笔画之间是如何穿插避让、和谐安排的。二是连字通读。就是把一组字、一行字,甚至几行字连起来读,主要是揣摩字与字之间如何行气,如何伸缩揖让,如何在统一中求变化,从中感悟其章法特点。三是同类字比读。选择帖中字形相同的字比较作比较,观察这些同类

伊秉绶的隶书为什么被称为清代第一??

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1581次

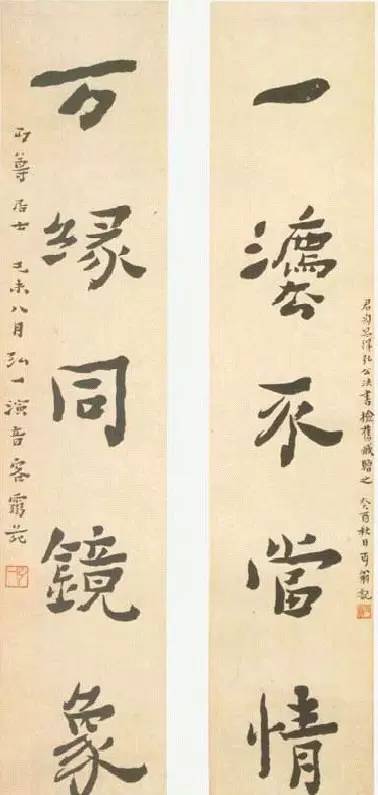

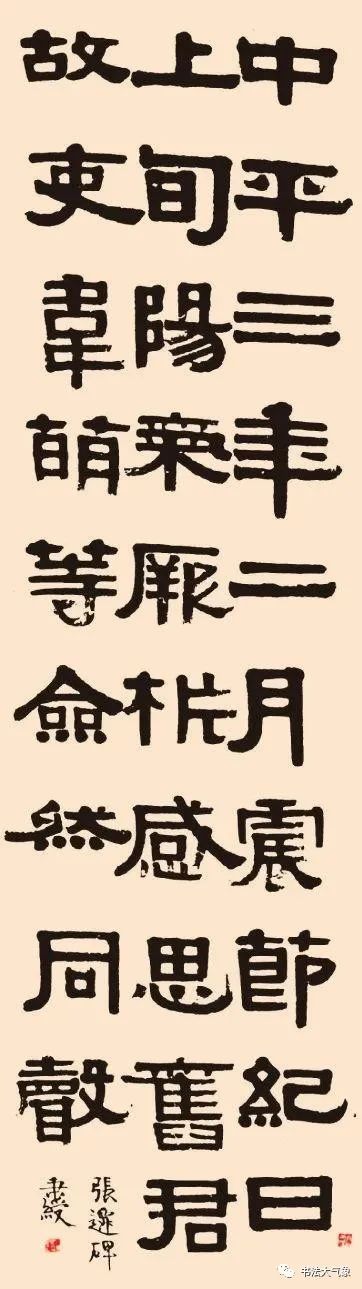

伊秉绶书法由于金石学的兴盛,清代书法在篆书、隶书上的表现特别抢眼,尤其是几位创出全新面貌的书法家,引领了那个时代书法的风尚。伊秉绶就是以隶书个性鲜明而著称的一位。伊秉绶书法擅长诸体,但以隶书为最。他的隶书笔画平直,行笔过程中绝少提按,但线条厚实,书风雄伟。表面上看,伊秉绶的书法是“愚笨”的,但所表现出来的古意、刚猛、厚重,充盈着庙堂气,被赞为“清代第一”。伊秉绶隶书的艺术特征,可分三个阶段:第一阶段,45岁以前,是伊秉绶书法的继承期。此期以帖学为主,师法刘墉、颜真卿等,受桂馥影响较大。此阶段基本奠定伊氏隶书风格,入古开新具有鲜明个性,笔画平直、分布严整均匀,四边充实端庄大方,宽博俊伟秀韵天成,具有一种雍容华贵的气度,雁尾波挑明显削减,其隶书特征已基本形成。第二阶段,45岁—55岁,是伊秉绶书

李良东:老年书法家不见得比年轻人写得好

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1313次

1、艺术的个人特点是很重要的,但并非所有的个人特点都有意义,只有让人回味无穷并有内涵的特点,才会成为风格。2、有时候看八大山人的作品,就会在想,他如何找到这么独特而有强烈个性的。清冷高逸,让人过目难忘而又回味无穷。当代有特点的书法创作很多,但是让人烦躁而不能回味的太多了。3、当代的书法创作,我认为成就最高的地方可能是在大字作品上。古人的大字作品相对很少,有时候我们翻看那些名作,当真正看到原作的时候才知道是如此之小。4、不要老用一种方法去创作,这个很重要。5、书法艺术并不全是技法,技法只能解决一部分的问题,有的时候是修炼自己的内心,比如你的线条比较刻露,其实有时候并不是技巧的问题,而是需要自己把心沉静下来。6、书法的格调很重要,没有比格调更重要的东西。7、有的人问我,你的作品有时候很传统,有时