兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 - 第273页

好的关系,都得图点什么

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 446次

作者:洞见yimo白头如新,倾盖如故。战国时期,孟尝君深受齐王宠信。凭借顶级的财富和资源,他广招贤士,门下宾客超过三千人。后来,他被齐王驱逐,被迫前往封地。三千门客在他这里看不到加官晋爵的希望,于是纷纷抛弃了他。孟尝君心中恼怒,把这些人的名字都刻在木板上,打算秋后算账。同僚谭拾子却说:“谁富贵就靠近谁,谁贫贱就远离谁,这是很正常的事情。就像是集市上早上人多,晚上人少一样,大家只是根据需求行动而已。”孟尝君听完之后,把木板上的字都划掉了。王立群教授说:人际交往的核心,是你必须有足够的价值。这个价值,更多的是使用价值。关系的本质,就是各取所需。一旦对方在你身上无所图,关系往往也就无法维持了。01图情绪价值《看见情绪价值》里有这样一句话:“维护关系与提升幸福的一个关键思路,就是在自己舒服的情况下,

和为你“充电”的人在一起

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 406次

作者:yebo来源:每晚一卷书(ID: JYXZ89896)常与高人交往,为自己未来的发展蓄能。作家老杨的猫头鹰写过一段话:“跟不同人相处是完全不一样的。有的人给你充电,和他聊两句,你就满血复活了;有的人只会耗电,你跟他说一句话,感觉能少活好几天。”人要补充能量,就像手机需要电量一样。多靠近为你充电的人,跟消耗你的人撇清关系,才能让你获得长久的滋养。01情绪充电日本作家古川武士在《65种微习惯》中提到一个说法:高能的情绪,需要减少放电,增加充电。在他列出的“情绪充电清单”中,第一项就是寻找好情绪的朋友。人与人之间的情绪是互相流动,相互传染的。和一个常带微笑,遇事乐观的人在一起,就能驱散你的坏心情,滋润你的心田。在电影《触不可及》里,白人菲利普家财万贯,喜欢到处旅游。可他却在一次跳伞事故中,摔

人生最好的活法:只生欢喜不生愁

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 402次

来源 | 慈怀读书会常听人说,世俗很无趣,不同人的生活有不同的无趣。但是,也不可否认,在任何无趣的世俗中,总有人活得很有趣。今天给大家带来这本《只生欢喜不生愁》,让我们一起借助文字和漫画,聊聊那些活着的有趣事。《只生欢喜,不生愁》是一本由现代著名漫画家、散文家、美术与音乐教育家丰子恺老先生撰写的散文漫画作品。书中,丰子恺通过一件件小事的叙述,生动地描述了童年天真、快乐、忧伤的回忆;描绘了四季轮回自然界最真最美的风景;讲述了自己与家人、朋友所发生的事情;总结了人间清欢、尘世幸福,在琐碎与平凡中流露出童心禅趣。下面就让我们一起走进这本书,品味人间清欢,感受尘世幸福,在琐碎平凡中找到生活的禅心和童趣。1用童心看世间万物丰子恺的笔下,小朋友是永远的主角,他常常是在饭后,不想看书,也不想睡觉的时候,

一篇难得的绝世好文!(值得品读)

发布 : 兰清阁 | 分类 : 自我教育_成人教育_素质教育_家庭教育_继续教育_爱的教育 | 评论 : 0人 | 浏览 : 448次

来源 | 读书369 01 空白也是一种色彩人们每天忙忙碌碌,争取金钱和地位,沉溺于琐事和俗务,这些事物充斥着人生。这种没有空白的生命,最终有几个不是赢了别人,输了自己。没有空白的人生,永远都不会有心灵的宁静和精神的愉悦。在这个世界上,生活的艺术,有时就是一门留白的艺术。 02 活法不止一种生命有无数种形式,在这个世界上,过自己喜欢过的日子,就是最好的活法。在人生的道路上,学会享受生命,坚持寻找心中最让自己舒适的一种活法,就是最好的。 03 幸福是灵魂的香味芸芸众生,执着地活着,追求爱情的甜蜜、婚姻的圆满、事业的成功,都是为了寻找灵魂的香味——幸福。幸福是上天掷到人间的一块最费思量的诱饵,没有得到的时候,它让你魂牵梦萦,一旦得到,又让你感到味道索然。因此,满足才是最大的幸福。 04 回归到零

“人情薄如纸,人心狠如狼”关系再好,也要守住这三条底线

发布 : 兰清阁 | 分类 : 自我教育_成人教育_素质教育_家庭教育_继续教育_爱的教育 | 评论 : 0人 | 浏览 : 583次

来源 | 励志语录作者 | 简影人之所以会进化成一种群居动物,是因为需要彼此的帮扶,同时也有交流沟通的内在需求。生存于这个社会,谁也不可能脱离社交关系而存在,再自闭也会与他人产生关联与羁绊。在人际交往时,很多人习惯袒露出自己的真诚与热情,以此换来他人同样的礼貌相待。但在现实生活中,这样的交换并不一定能如人所愿,总有人会有意无意的打破这一平衡。老话常说:“人情薄如纸,人心狠如狼。”不论你与对方的关系多好,都要守住这3条底线,才能真正维护好双方的感情。1金钱的底线电影《寄生虫》中曾说:“钱,就像一个熨斗,能烫平生活的所有褶皱。”生活想要维系,必少不了金钱帮自己兜底,想要过上更好的日子,也不能没有财富的加持。也正是因为如此,钱也会助长人性之中贪婪的部分,让人脱离原有的轨道,开始失

余生,和让你舒服的人在一起

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 532次

作者 :儒风君人生海海,没有谁是一座孤岛。我们一路走来,需要不断地和人打交道。如果遇见相处不来的人,难免会心生疲累,烦不胜烦。反之,遇见相处舒服的人,往往会如沐春风,受益良多。悦人不如悦己,余生,和以下这4种人在一起,相处舒服,来往舒心,就是最明智的选择。1出言有尺的人常言道:“良言一句三冬暖,恶语伤人六月寒。”一个人说出的话,最能暴露出他的修养和情商。没有边界感的人,说话不管时间、场合、对象,张口便说。既不考虑言语的尺度,也不考虑对方的感受,伤人于无形之中。这样的人,即便无心,听者有意,只会让人在不适中避而远之。而出言有尺的人,说话之前,能换位思考,言辞之间,能将心比心。他们忍得住自己的口舌之欲,明白什么话该说,什么话不该说。他们不会大张旗鼓地炫耀,而是低调做人,言语藏锋,以免刺伤他人自尊

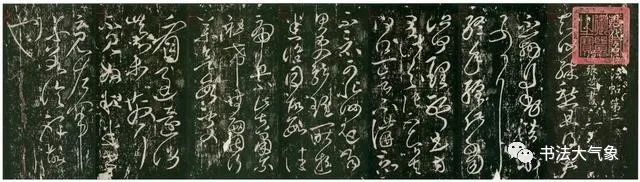

大醉以后能写好草书吗?

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 623次

大醉后才能写好草书的说法,坊间一直盛行,原因大概是受了唐诗中一些描写的影响。最著名的要数杜甫的《饮中八仙歌》了,诗云:“李白斗酒诗百篇,长安市上酒家眠,天子呼来不上船,自称臣是酒中仙。”“张旭三杯草圣传,脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟。”你看,一个是醉后成了诗仙,一个是酒后成了草圣,看来酒的作用还真大。同样,怀素在《自叙帖》中引用别人对自己的赞美也与酒有关,云:“志在新奇无定则,古瘦淋漓半无墨,醉来信手两三行,醒后却书书不得”,新奇、无定则都是酒带来的,酒醒了好像什么都写不出来了。中国的许多文化都与酒有关系,酒也确实使许多故事带有了传奇色彩,大到荆轲刺秦,小到吟诗作对,酒都是必不可少的。不容否认,酒给许多人带来了胆量,带来了文思。在一定条件下,酒助长了一种感觉,催化了一种情绪,是完全合理的。

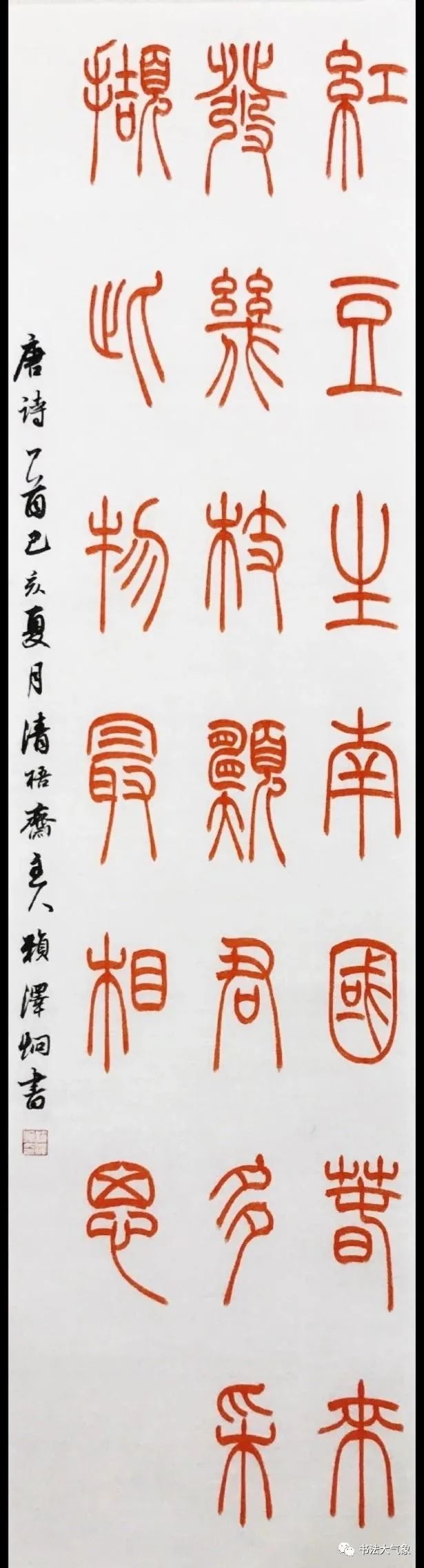

我是怎样把篆书写出“明清味”的?

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 565次

江西青年书家赖泽炯,虽然出生于1990年,但他已经多次在中国书协举办的书法大展上入展,而且他主要以学习小篆为主,入展作品也多为小篆。他的篆书主要学习吴让之风格,虽然现在他的个人面目还不明显,但年轻的他走在正确的路上,仍让人充满期待。赖泽炯书法作品对于学习小篆的思考,我们可以通过他的《浅谈小篆学习》,对他的思路有些了解:浅谈小篆的学习■赖泽炯书法是以文字为载体的一门艺术,然而文字却以中国的汉字书写才被称为书法。它与西方国家的英语不同,有一个固定的格式书写,而中国的汉字是方块字,有着各种不同的书写表现方式,可长可短,可粗可细,可方可圆……赖泽炯书法作品我从小喜欢涂鸦,在整个校园生活中一直被老师表扬字写得漂亮,懵懂少年心中难免自喜。出生在农村,学习条件亦不如现在城市的孩子这么优越,没有专业老师也没

李清照为何看不上苏轼?

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 620次

我相信,如果现在有谁说,中国古典诗词的没落是从苏轼开始的,或许会被很多人群嘲,被打上诸如“不太古风李太白”、“冷门诗人李商隐”等标签。但值得玩味的是,这种论调却是从宋代便出现了,且一直延续到了晚清时期。更有趣的是,持此论调的人在历史上也并非寂寂无名,他们同样也是享誉古今的文坛大家,被现代人尊崇,比如《沧浪诗话》的作者严羽,还有著名的女词人李清照。严羽:苏轼写诗的方法,直接导致了诗歌的没落南宋文学理论家严羽被誉为“宋元明清诗话第一人”,他对苏轼的不满非常明显,其在《沧浪诗话》中直截了当地指出:国初之诗尚沿袭唐人……至东坡、山谷始自出己意以为诗,唐人之风变矣。这句话说得很重,在宋代诗坛上,严羽是铁杆的“唐粉”,宗唐一派,认为宋代的诗歌是劣质的,其发生质变的节点就在苏轼、黄庭坚等人的出现,诗歌开始

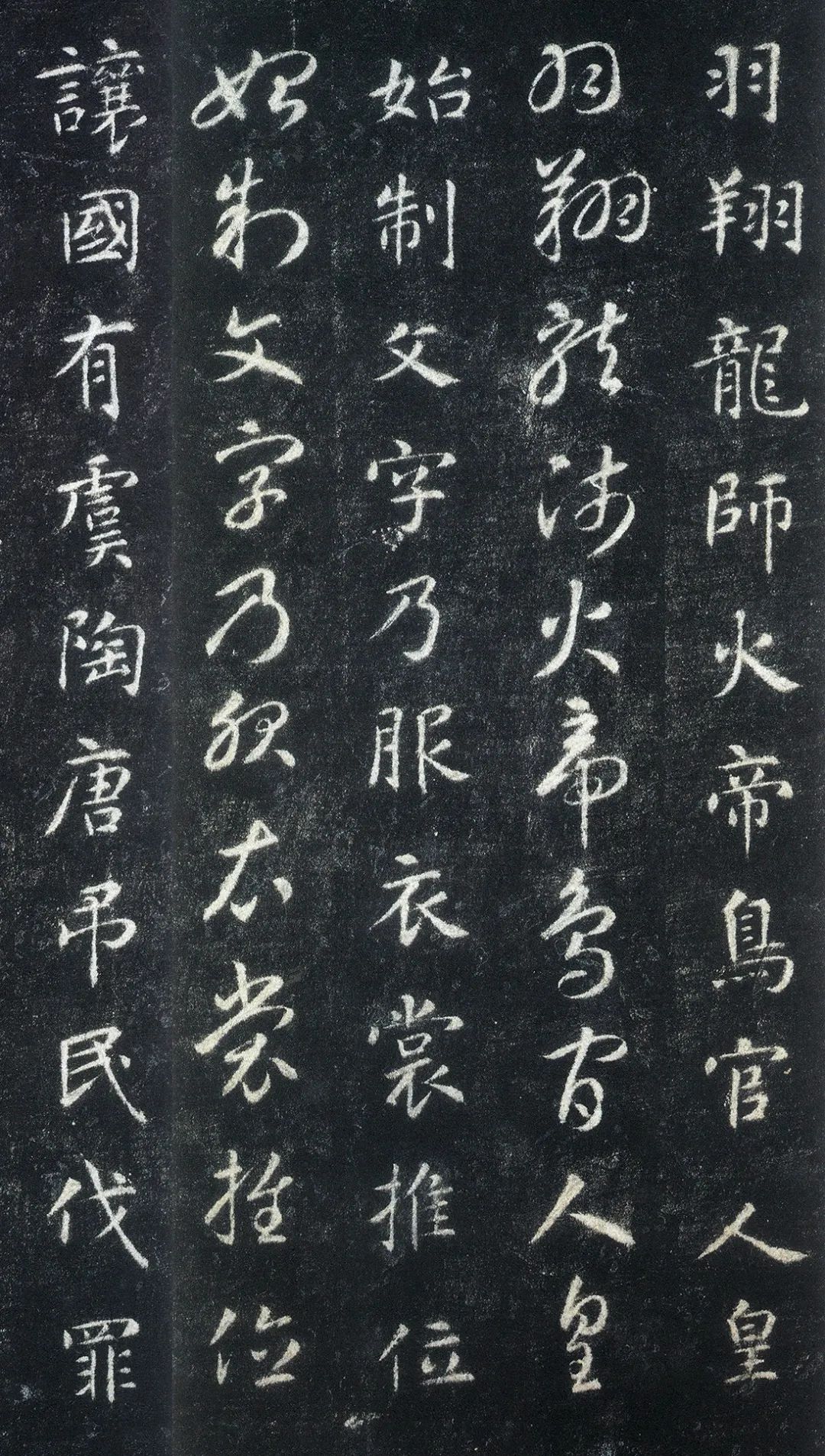

启功“力推”的字帖,赵孟頫每天练10遍,如今纳入书法“教科书”

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 667次

对于初学书法的人来说,要想日后强化笔法,展现出意境、神采之美,进入艺术领域,选择一本优质的入门法帖,具有先入为主的重要性。能影响用笔习惯、控笔力道以及审美风格等根基,就像建设一栋大楼,或养成一种饮食口味,控制日后的发展方向,确立后极难改变。在大多数人的认知中,像王羲之、欧阳询、柳公权等人的法帖,饱含完备法度、灵活风姿和细腻笔势,选择法帖时就会偏向“二王”及“唐楷”。实际上像《九成宫》、《十七帖》这类作品,用笔细致高深,难以领悟内在精髓,笔画间的牵丝映带,或提按转折中的方劲刚健之气,拿捏不到位。不仅会产生僵硬流俗等问题,还会削减书法兴趣,但是初学者为了保证日后的艺术发展,不能摒弃晋唐的温雅清逸、劲健醇和之风,选起来颇为困难。好在近代书法“大师”启功先生,向初学者“力推”一本入门字帖,集合六朝风