兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 - 第433页

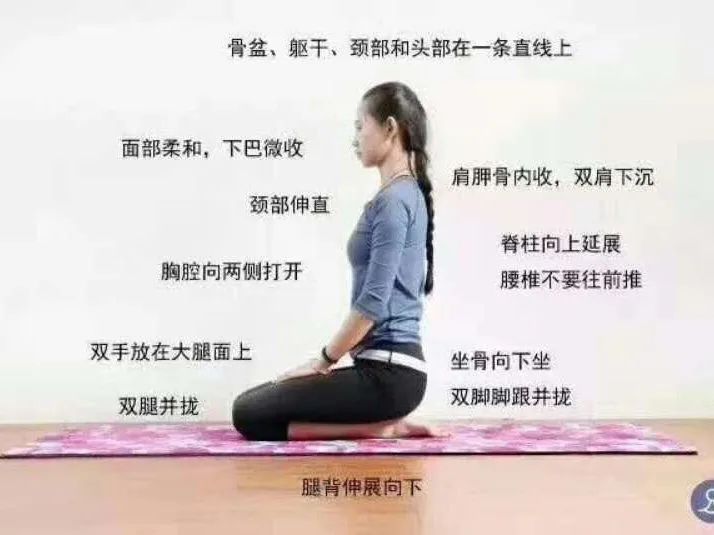

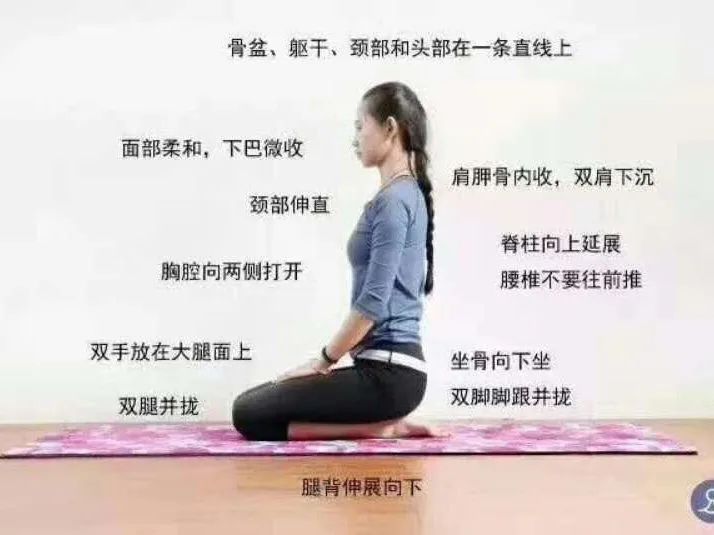

坐 ‖ 生活中的这种坐姿,拉筋养神,通畅气血

发布 : 兰清阁 | 分类 : 养生_养生知识 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1143次

有句俗话叫做“人老脚先老”,一棵大树,只要树根不坏,树就不会枯萎,所以只要我们脚上的血气充足,全身的血流就会是正常的。古人有每日搓脚心百次的养生法,还有赤足走路健身法,都对防止衰老有很好的效果。其实在日常生活中,我们并不需要花很多时间专门养生,因为养生是可以和工作、学习并进的。比如,只要把坐姿改成跪坐/盘腿坐,气血自然会下到膝盖和脚部,就能非常好的拉腿部经络,通畅腿部气血。刚开始跪坐或者盘腿坐,腿会酸麻胀痛,而且也坐不久,是因为腿部经络不通,太堵了。但是每日坚持坐,日积月累后,就会滴水穿石。比如双盘很难,很多人要练很久才能练成。我没有练过双盘,但是让我去双盘,我能轻松双盘一个多小时,腿也只是有一点酸麻,是因为腿部经络通畅了。是怎么达到的呢,只是早晚功课2小时,用盘腿坐姿势读经。刚开始是散盘,

筋长一寸 寿延十年,盘腿坐的百岁老人多!

发布 : 兰清阁 | 分类 : 养生_养生知识 | 评论 : 0人 | 浏览 : 799次

盘腿坐与筋的柔韧性百岁老人许多都爱盘腿而坐,为什么呢?因为经常练习盘腿,可以改善腿部、踝部、髋部的柔韧性,使两腿、两髋变得柔软,有利于预防和治疗关节痛——实际上是将整个下半身的筋拉松了!对,是拉筋!另外,久练盘腿,可以放慢下半身的血液循环,等于增加了上半身的血液循环,特别是胸腔和脑部的血液循环。这个姿势还能使呼吸系统不受阻,让人的呼吸顺畅。骨正筋柔,气血自流,长寿秘诀就在于此。美国哈佛大学医学院,每年就诊病人近万名。医生除了给病人用药外,还经常教他们如何盘腿打坐,以消除精神上的压力、增强体质。在日本,许多地方兴起做“一日尼姑”的健身潮流,就是女性健身者相约着到寺庙去盘腿打坐,斋戒清心,不仅减轻压力,消除烦恼,还锻炼了身体。盘腿而坐,可以说是一种坐位拉筋法。无论是佛家,还是道家,还是瑜伽,都倡

养生与为学并进,读书也能养生!

发布 : 兰清阁 | 分类 : 养生_养生知识 | 评论 : 0人 | 浏览 : 797次

养生与为学并进同治十年十二月五日,曾国藩正式提出“养生六事”,他说:吾见家中后辈,体皆虚弱,读书不甚长进,曾以养生六事励儿辈。一曰饭后千步,一曰将睡洗脚,一曰胸无恼怒,一曰静坐有常时,一曰习射有常时,一曰黎明吃白饭一碗,不沾点菜。此皆闻诸老人,累试毫无流弊者,今亦望家中诸侄试行之。说,“养生与为学,二者兼营并进,则志强而身不弱,或是家中振兴之象。”所谓“养生六事”无一事与营养有关,饭后千步、习射有常属运动保健。临睡洗脚属活血气,胸无恼怒、静坐有常都属于治心,只吃白米饭而不吃菜,其实就是减轻胃肠消化的负担。然而,曾国藩认为,这六事还不够,只是养生的一个方面,另一个重要方面是为学而强志。也就是通过读书来“养我浩然之气”。一个人心中坦然,精神愉快,自然身体康泰,这是长寿的最好秘诀之一,也是古人总结

跪坐,至简的养生方法!

发布 : 兰清阁 | 分类 : 养生_养生知识 | 评论 : 0人 | 浏览 : 601次

人一步入老年,常常会步履蹒跚,腰酸膝痛,有头重脚轻的感觉,同时高血压、关节炎、糖尿病、心血管病、前列腺炎等疾病也会接踵而至。老年病症多不胜数,防不胜防,以致我们无从下手。其实,这些都是“上实下虚”之症,也就是气血不足,气血下不到脚了。有句俗话叫做“人老先老脚”,一棵大树,只要树根不坏,树就不会枯萎,所以只要我们脚上的血气充足,全身的血流就会是正常的。古人有每日搓脚心百次的养生法,还有赤足走路健身法,都对防止衰老有很好的效果。我们应该学习古人跪坐,气血自然会下到膝盖和脚部,同时跪坐也是我们华夏人的传统坐姿。唐代以前,古人思考、学习、吃饭都是席地跪坐,人们视其为礼仪。虽然“促膝交谈”的时代已经远去,现代人也习惯了坐凳子,但跪坐法作为至简有效的养生方法,依然流传至今。通畅气血“跪”字是由“足”和“

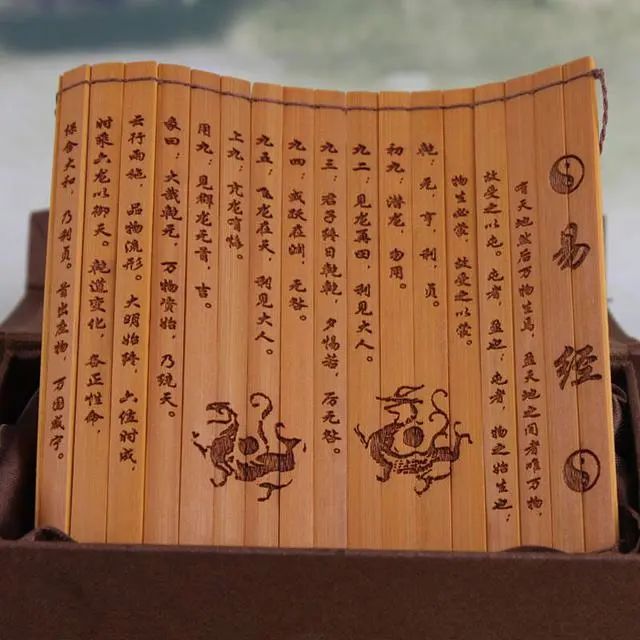

《易经》坎卦:化险为夷

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 677次

我们看《周易》要从中看出为什么吉,凶,悔,吝,无咎,对我们今天的为人处世有什么启发。下面来聊聊“坎卦”,也就是化险为夷之卦:1.习坎,有孚(fú);维心亨,行有尚习坎,有孚:习坎卦,面对重重的坎坷,内心不失去诚信;“习坎”就是重重的坎坷;“孚”是诚信的意思;告诉我们人生不可能永远都是顺利的,会陷入坎险之中。维心亨:仍然保持良好心态,保持心胸开阔,那是能够亨通顺利的。行有尚:心态决定行为,坚守正道,积极采取行动,最终是能化险为夷的。2.彖(tuàn)曰:习坎,重险也;水流而不盈,行险而不失其信;维心亨(hēng),乃以刚中也;行有尚,往有功也;险不可升也,地险山川丘陵也,王公设险以守其国;险之时用大矣哉(zāi)习坎,重险也:习坎卦,有重重的艰难险阻;像打游戏一样,一关后面还有一关,永无止境。

疫情逐渐达峰,这5种家庭脱颖而出!(必读)

发布 : 兰清阁 | 分类 : 自我教育_成人教育_素质教育_家庭教育_继续教育_爱的教育 | 评论 : 0人 | 浏览 : 934次

家是什么?家,是守望相助的依靠,是心手相依的温暖。一家人在一起,就是抗疫的信心来源和情感港湾。而疫情的持续,不仅是一场大风浪,更是一块试金石。疫情中,让生活更快重新步入正轨的这5种家庭,很容易脱颖而出。1重视健康的家庭爱默生说:“健康是人生的第一财富。”疫情放开,更是让人深深体会到了健康的无价。毕竟,新冠没有特效药,免疫力就是最有效的药物。无论家贫家富,年老年少,疾病苦痛面前,人人平等。而重视健康的家庭,在疫情当下就有保障、有底气。那些忽略健康的家庭,则难免惶恐不安,忧心忡忡。一个家,最值钱的东西,不是车子房子,而是健康的身体。没了健康,再多钱财都枉然;没了健康,半生劳碌都白费。父母老了,孩子还小,唯有重视健康,才能让家人安心,让自己放心。也必能在这一次的疫情大考中,安然无恙,有惊无险,交出

为什么应该让孩子背诵经典?听听这10位大师怎么说!

发布 : 兰清阁 | 分类 : 自我教育_成人教育_素质教育_家庭教育_继续教育_爱的教育 | 评论 : 0人 | 浏览 : 569次

古人读书非常重视背诵,不过,时至今日,背诵却备受争议。为什么让孩子背诵经典?不妨听听以下的专家学者的意见吧!著名文艺理论家、美学家、教育家朱光潜先生在《从我怎样学国文说起》中说:“私塾的读书程序是先背诵后讲解。在‘开讲’时,我能了解的很少,可是熟读成诵,一句一句地在舌头上滚滚将下去,还拉一点腔调,在儿童时却是一件乐事。我现在所记得的书大半还是儿时背诵过的,当时虽不甚了了,现在回忆起来,不断地有新领悟 ,其中意味,确是深长”。为文尝倡“尽芟枝节,少说废话”,文笔简洁圆融、幽默隽永的文学大师、新月派骁将梁实秋先生在《岂有文章惊海内》中说:“我在学校上国文课,老师要我们读古文,大部份选自《自古观止》《古文释义》,讲解之后要我们背诵默写。这教学法好像很笨,但无形中使我们认识了中文文法的要义,体会摅词

当你心有纠结的时候,不妨看看这8条黄金建议

发布 : 兰清阁 | 分类 : 自我教育_成人教育_素质教育_家庭教育_继续教育_爱的教育 | 评论 : 0人 | 浏览 : 639次

既然选择了远方,便只顾风雨兼程。法国哲学家布利丹,讲过这样一个小故事。有一头饥肠辘辘的驴子,站在两捆草堆间,左边的草鲜嫩,右边的草料多。可驴子却犯了难,不知道先吃哪一边,最后竟活活饿死。生活中,很多人都像这头驴,在做选择时犹豫不决。最终不仅浪费了时间和精力,还让自己陷入苦恼当中。今天,送给大家8条黄金建议,治好你的选择困难症。01说还是不说的时候,不说曾国藩在一封家书中说:“古往今来,导致失败的原因,一是态度傲慢,二是言语多而不当。”他自己就吃过话多的亏,初入官场时,无论什么场合,他总忍不住要多说几句,有时还故意取笑别人。久而久之,引起了别人的反感,大家开始孤立他。后来他才慢慢醒悟,以“戒多言”三字劝诫自己谨言慎行,这才成为一代名臣。言多必失,话说得越多,越容易惹来是非。所以海明威说:“我们

格局大的人:遇事不争,遇难不避,遇错不责

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 622次

来源:人民论坛网飘风不终朝,骤雨不终日。清代学者张潮曾把人生分为三种境界:一种是从窗中看月;第二种为在庭院望月;第三种则是站高台上玩月。一个人所站的高度,思想的深度,决定了他的胸襟和气度。格局大的人,不会困于方寸之地,而是从容豁达,遇事沉稳。01遇事不争《庄子》里有个叫士成绮的人,听到世人常常夸赞老子,于是跋山涉水,来拜访老子。看到老子其貌不扬,住的地方也有些杂乱。士成绮说:“别人说你是圣人,我看是老鼠还差不多。”老子看了他一眼,低头继续读自己的书,士成绮见老子没回应自己,只好走了。第二天,士成绮觉得自己太过分了,便来找老子道歉。谁知老子对他说:“我如果有获得大道的实质,你骂我是猪、狗、老鼠又有什么关系,我还是我。你说什么,是你说什么,并不能影响我,也不能改变我。”别人说两句就急着跳脚,多半

深到骨子里的自律(深度好文)

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 588次

人有不为也,然后可以有为也。作家冯唐说:教育好自己,管理好自己,是一切成事的最先决条件。人这一生,就是一场不断与自己博弈的过程。只有不断战胜自己、持续修炼自己,才能活好这一生。一个人深到骨子里的自律是:言有所戒、行有所止、心有所畏。01言有所戒1. 戒多言孔子观周太祖后稷的祠宇时,看到台阶上立着一个铜铸的人像,嘴上被贴了三道封条。铜人的背面,还刻着一行铭文:古之慎言人也,戒之哉;无多言,多言多败。口是祸之门,舌是斩身刀。从古至今,因多嘴多舌而招致祸端的例子,比比皆是。杨修在军队接连战败时,妄言上司心意,当即被曹操斩首;苏轼在朝廷变法时,大谈敏感话题,结果遭贬谪,背井离乡。慎言则安,谨事则成。能说会道固然是本事,但恰到好处的沉默,才是人生大智慧。管得住嘴,守得住心,人生才能少惹麻烦,少遇祸患。