兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 » 中国文化 - 第11页

沈尹默:为什么道理都懂就是写不好书法?

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1800次

要了解得书法中的道理,必须切实耐性下一番写字工夫。近几年来,四方爱好书学的人们,不以我为不敏,时常写信来询问和商讨,其中不少是在学校攻读或其他从业的青年。有些问题,要一一详答,非但时间不允许,精力也不够应付;略为解说,仍难分晓,又等于不说。因此,往往久置,不能作答,致遭到许多责难,实亦无可奈何的事情。我以前虽然写过几篇论书法的文字,但还是说得不够通晓透澈。去年学术月刊同人要我写一篇书法论,遂分为笔法、笔势和笔意三段,根据历来传下来的说法,或加以证成,或予以纠弹,皆以己意为之,总成一篇, 略具条贯,也不能纤细无遗,读者仍以为难晓,要我别为疏解。现在想借《文汇报》给我的机会,零零星星地写一些与书学有关的小文,作为以前文字的阐发和补充。此事虽小,实亦非易,若果希望一看便了然,字就会写好,恐怕还是无

养生的最高境界

发布 : 兰清阁 | 分类 : 养生_养生知识 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1510次

作者:儒风君来源:儒风大家现代人养生的方式多种多样,但是却不知道,最好的养生,是内心慈悲。《中庸》里讲:修身以道,修道以仁;大德必得其寿。一个有道之人,慈悲的人,定然福寿安康。01、人有了慈悲之心,就会变得宽和。一个慈悲的人,从不斤斤计较。他们总是站在对方的角度去考虑问题,为对方开脱。被别人冒犯,情绪也不容易走极端。他们能容人,能谅人,内心常常处于安宁的状态。晋代著名养生家葛洪云:“常其宽泰自居,恬惔自守,则身安静,灾害不干。”内心安宁的人,身体更少出现问题。因为情绪稳定,不会大起大落,所以气血就不会停滞。他们敞开心扉,宽恕了别人,把愤怒、焦虑、恐惧都放出去,气血自然通常无碍。正所谓心宽一寸,病退一丈,宽恕才是最好的药方。02、人有了慈悲之心,就会懂得感恩。父母养育我们,不是理所应当,我们要

菜根谭:天不渡人,人需自渡

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1481次

洛阳白马寺殿门上有一副对联,上写道:天雨虽大,不润无根之草;道法虽宽,只渡有缘之人。人不自救,天也难佑。与其等待天来渡我,不如做自己的摆渡人。01、积德修福《菜根谭》有言:“天薄我以福,吾厚吾德以迓之。”意思是,假如上天不肯赐福给我,我就耐心地修养品德,主动迎接福气的到来。《了凡四训》里讲:“命自我立,福自己求。”人的福气不是天定的,而是要靠自己去积累德行、努力修来的。俗话说:厚德载物。德行越高,人越有福。享百金财富,必定是百金人物;享千金财富,必定是千金人物。唯有高尚的品德,才能担得起财富、权力、声望这些福报。《太上感应篇》说:“福祸无门,唯人自招,善恶报应,如影随形。”行善积德,就等于培植自己的福报。德厚之人,必定心存正念,福气不请自来。不仅能够改变自己的命运,还可以造福后代子孙。02、

南怀瑾:不玩手段,才是最高的精明

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1450次

有学生曾向国学大师南怀瑾先生请教,什么样的人容易成功?南怀瑾回答说,一个笨人,一个不玩手段、对人做事都非常诚恳的人。世人都爱玩智巧,耍聪明,以“老实笨拙”为耻,以“精明伶俐”为荣。为了金钱使尽计谋,为了地位耍尽手段,为了名利机关算尽,到最后,却往往落得个众叛亲离的下场。他说,有最高的诚恳,就是最成功的人。不玩手段,才是精明。01、不玩手段,是格局。庄子曰:“机心存于胸中,则纯白不备,纯白不备,则神生不定;神生不定者,道之所不载也。”一个人,一旦产生了机巧之心,就会破坏其纯白如纸的品质,不具备纯洁的品质,就会心神不定,最终被道所抛弃。这也意味着,功利,投机取巧的算计之心,终是坏事又害人的东西。《红楼梦》里的王熙凤,一生精于算计,一旦遇到利益冲突的时候,她便使出浑身解数,用她那“一万个心眼子”权

高人揭露风水天机(完整版)

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 2331次

前言在亚洲各国,有很多很多的风水爱好者。他们从流传和古籍中知晓了一些风水理论,经过多年的苦苦追寻和验证,发现风水的确能起到一定的作用。西方科学家也发现大地有能量的流转和地电等现象,和风水理论不谋而合。很多西方大公司和东南亚大富豪们甚至还聘请专职风水师,每逢事情都咨询商议。风水发源于中国,这是公认了的。在中国民间有种说法:一命二运三风水,四积阴功五读书。前三种是天定,后两种是人为。风水的作用被划为天定,远远超过读书改变命运的说法。中华上下五千年历史中,风水已经溶入人们生活,成了重要的组成部分。从帝王将相到平民百姓,从皇宫大院到街头巷里,几乎人人都和风水打过交道。不管是首都的选址布局、城市的设计建造,还是阴宅阳宅的定位取向,家具摆设等等,都要找人看看风水,算算运程,以便天人合一,趋吉避凶。随着近

苏轼、欧阳修等四大名家四首词文,写尽人间得失成败,悲欢聚散

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1887次

韶光易逝,刹那芳华,总有一些诗词古文,灿若星辰,永久闪光。我们昔日只知诵读,今朝再品,方解其中的真意。有这么几首,它们写尽了世间的得失,成败,悲欢,聚散。1.得失鱼我所欲也先秦·孟子及其弟子鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。鱼和熊掌两者的舍弃与选取,是我们对得与失最直观的诠释。关于得失,魏晋的陶渊明说:“忘怀得失,以此自终。”苏东坡说:“事皆前定,谁弱又谁强。”辛弃疾说:“是非得失两茫茫,闲把遗书细较量。”来世上走一遭,我们都会陷入到选鱼还是熊掌的两难之中,都希望实现利益的最大化,达到最优的心理预期。功名利禄曾占据过多少人的内心深处,左右过多少人的喜怒哀乐,侵蚀过多少人的情感世界。所谓有得必有失,其

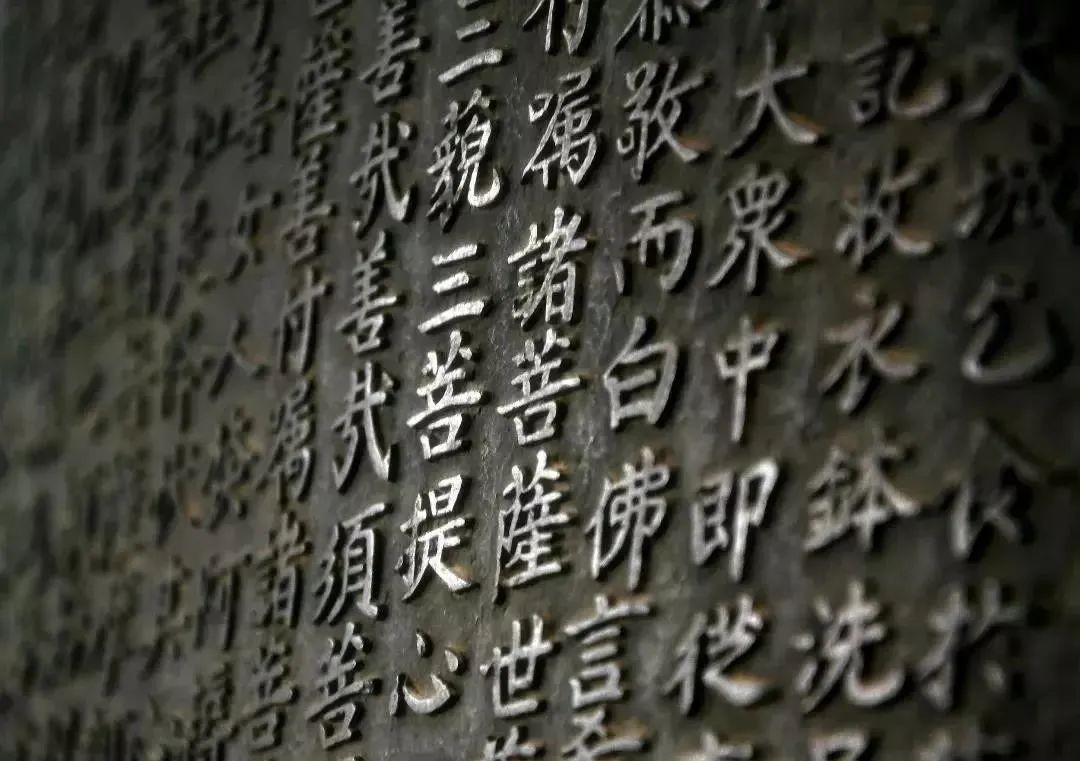

心经虽短却句句是道理

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1359次

《心经》的全称为《般若波罗蜜多心经》,该经是佛教经论中文字最为简短精炼,而内容又极为丰富的一部经典。自古以来,此经一直在佛教界广泛流传,每个朝代的很多信徒都能流利地背诵。历朝历代都有不同的高僧翻译和注解了这部经典。据不完全统计,《心经》共有七种译本,对本经的注疏至少有百家之多。该经也是汉传佛教寺院每天晚课必诵的经典。全经虽然只有短短的二百六十二个字,却涵盖了六百卷《大般若经》的内容精华。《心经》所揭示的缘起性空之理,是大乘一切经教建立的理论基石。如实准确地把握此经的思想内涵,对于学习经教,指导修行,都具有重要意义。《心经》不仅对人的修行有重要的指导作用,而且还对人的为人处世有多方面的启示。《心经》对人的启示主要有以下两点:一、使人看破世事:二、劝人心无挂碍。现分别简析如下。一、使人看破世事《

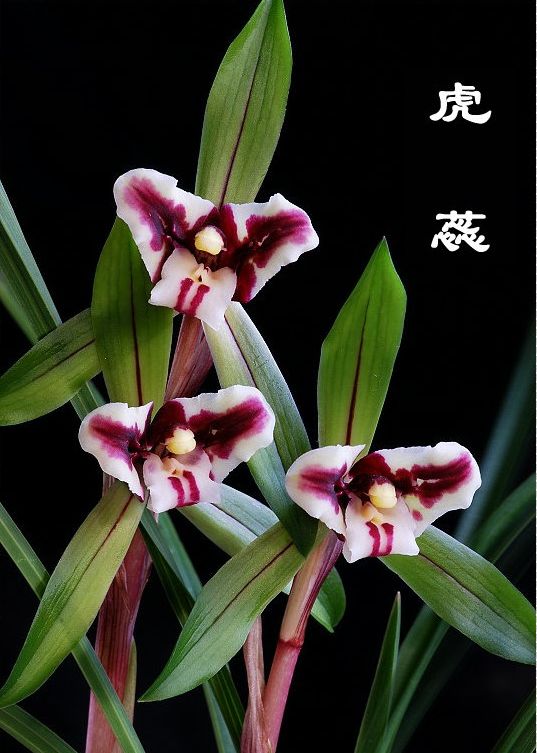

兰花的人文精神:郑燮画兰。

发布 : 兰清阁 | 分类 : 兰文化与中国传统文化_竹文化知识_兰文化大观 | 评论 : 0人 | 浏览 : 4101次

郑燮(1693—1765),字克柔,号板桥。世籍江南苏州,后迁兴化。出身穷苦,自幼读书聪颖,但屡试不中。一直到乾隆元年才中进士。他风趣地自称为"康熙秀才、雍正举人、乾隆进士"。后出任山东范县、潍县知县。因为荒年开仓赈济灾民、又助小民胜讼得罪豪绅,被迫罢官。后在扬州靠卖画为生,生活艰辛。郑板桥是"扬州八怪"的杰出代表,画兰、竹的一代宗师。人称"板桥有三绝,曰诗、曰画、曰书;三绝之中又有三真,曰真气,曰真意,日真趣。"他非常同情百姓疾苦,他说:"天地间第一等人,只有农夫•…皆苦其身,勤其力,耕种收获,以养天下之人。天下无农夫,举世皆饿死矣。""凡吾画兰、画竹、画石、用以慰天下之劳人,非以供天下安享之人也。"他推崇郑所南、徐渭、石涛的画,自称是"青藤门下一走狗"。但他既摹仿前人,更有自己的独创。他

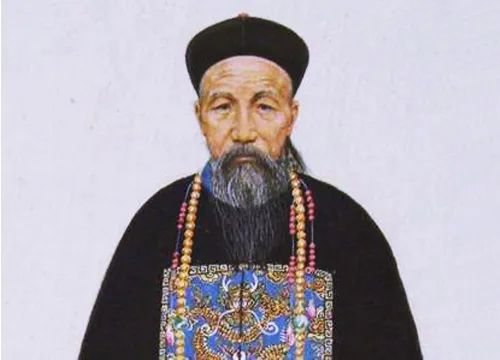

曾国藩:性格犹豫,做事不坚决的人,牢记4句话,迟早会成大事

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1405次

曾国藩在其文集中有这样一句话:“物来顺应,未来不迎,当时不杂,既过不恋。”这句话也被当代很多人拿来作为座右铭,说的是做任何事情一定要专注于事情本身,不要被未来的不确定性干扰,也不要沉浸于过去的痛苦中,不被外界的环境所羁绊,按照当下自己的意志去做自己应该做的事,就够了。读完这简单的16个字,总能给身处困境的人一丝丝抚慰,重换生机。其实曾国藩这句话包含了儒家一个非常重要的思想,《中庸》曰:“诚者物之始终,不诚无物。”天地之所以为天地,之所以广博无垠,全在于一个“诚”字,曾国藩说的这16个字就是“诚”在人身上的表现,这也是阳明心学中致良知的境界,要达到这16字的境界,归根到底就在于一个“诚”字。“诚”即真,即真诚恳切,即始终,即一,也就是说只有我们有诚意,方能格物致知,方能随物而应,成就大事。1、

洪厚甜:让书法学习理性的走向深入

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1591次

我们反反复复的对中国书法史的笔法的追问,细节东西的追问,相互之间关联的追问,最后对每一个艺术家个案的研究。两年篆书高研班的研究都干嘛呢?第一个半年是吴昌硕个案研究,就是说我们这半年对一个书家的风格构成进行深入的讲解和体验,下半年又是一个,第二年上半年一个,最后又回复到金文,我们从个性化回复到更广阔的一个层面上。你说这样下来我们对篆书的理解、对篆书的表现、对篆书的生成会是一般人那样吗?我们对汉碑的研究也是一家一家的做,最后又回复到汉,我们对行草的研究也是三个最重要的,一个一个的研究剖析,成就他的是什么理由,个人风格的要点是什么,技术内容是什么,风格运用是什么,楷书也是如此,你说你这八年下来是一般人吗?研究生是理论第一,我们是实践第一,我们说吴昌硕,先把吴昌硕写出来,我们没有写成别,就是要深入的