兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 - 第467页

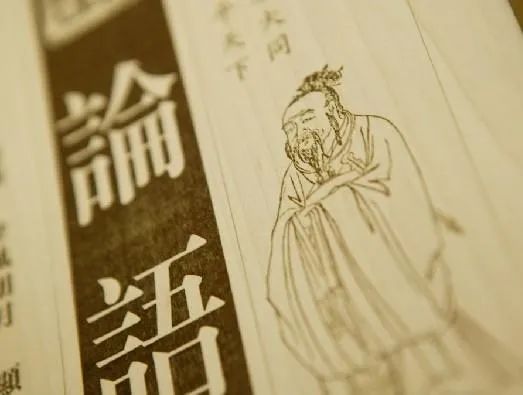

钱穆:怎样读《论语》

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 787次

时时可读 处处可读可分章读,通一章即有一章之用。遇不懂处暂时跳过,俟读了一遍再读第二遍,从前不懂的逐渐可懂。如是反复读过十遍八遍以上,一个普通人,应可通其十分之六七。如是也就够了。任何人,倘能每天抽出几分钟时间,不论枕上、厕上、舟车上,任何处,可拿出论语,读其一章或二章。整部论语,共四百九十八章;但有重复的。有甚多是一句一章,两句一章的。再把读不懂的暂时跳过,至少每年可读论语一遍。自二十岁起到六十岁,应可读论语四十遍。若其人生活,和书本文字隔离不太远,能在每星期抽出一小时功夫,应可读论语一篇。整部论语共二十篇,一年以五十一星期计,两年应可读论语五遍。自二十到六十,应可读论语一百遍。若使中国人,只要有读中学的程度,每人到六十岁,都读过论语四十遍到一百遍,那都成圣人之徒,那时的社会也会彻底变样

中医人如何读经?

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 627次

经典永远也不会过时。作为中医人,一定要读经,读经能提升中医素养,能修养身心,能提高医德。自上世纪年代中期开始,中国大陆掀起新一轮的“读经”热。“读经”成为了一个引起人们关注的教育现象。作为中医人,当然要读经,而且,不读不行。(一)为什么中医人要读经?作为中医人,我们不但要学习中医,还是学习中国传统文化。事实上,我们还要在大学里学习西医。经历过中医药大学教育之后,我自己感觉有些尴尬,一方面,一直处在中西方文化的夹缝之内,中医的天人合一与西医的线性思维互相搓揉,信了这个就要排斥那个,二者之间不可能交融;另一方面,接触到中国传统文化,特别是一些经典之后,越是深入研读,越是发现其中的文化内容与教科书的刻画与评判多有出入,甚至相左。于是不禁要问究竟谁对谁错,或者本就不应该论以对错。中医人应该是一个文化

让您叹为观止——中国历史上及早老实大量读经之楷模:人人都是天才也

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 703次

以诵毕十三经之最为年幼者论,目前查到的,年龄最小的是张居正、王船山,七岁皆已读毕十三经。另有王念孙、汪绂,八岁即读毕十三经。好年轻啊......!看样子,历史上能在十岁以前读毕十三经的人,应该不在少数。他们当时可没有电脑、没有音箱、没有mp3,完全是凭硬功夫的。要知道,十三经总字数可有636500有余呢(总字数)1.张居正:此人可谓超级神童。“5岁入学,7岁能通六经大义,12岁考中了秀才,13岁时就参加了乡试,写了一篇非常漂亮的文章,只因湖广巡抚顾辚有意让张居正多磨练几年,才未中举。16岁中了举人,23岁嘉靖二十六年(1547年)进士。”。不晓得张居正是怎么在五岁到七岁的两年多时间里背完六十几万字的。2.王夫之:“王船山少“负奇才”,称“神童”。四岁与二哥王参之跟随长兄王介之入塾读书;七岁读

祀孔与读经(牟宗三先生)

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 628次

九月二十八日为孔子诞辰纪念。前年《民主评论》纪念孔子,我写了一篇“儒家学术的发展及其使命”,去年纪念,则有唐君毅先生的“孔子与人格世界”。这些文字是从儒家学术的内容和孔子之为圣贤人格的圆满性来说话。今年我想从另一方面来说。另一方面就是文制一方面。为什么从这一方面说呢?因为祀孔是政府规定的,读经也是政府所提倡的,这都表示对于孔子的尊崇。政府的举动必然含有文制的意义,因为它的举动是从整个民族国家方面想,是对全社会人民说。这不是政府里面的人之思想自由信仰自由问题,也不是他个人主观上喜欢不喜欢的问题。同时,也不是对社会上某一部分人说,即不是为的有助于赞成儒家学术的人而发,也不是为的压抑反对儒家学术的人而发。祀典是一个文制。读经只是在提倡中,尚没有成为一个文制。一个民族尊崇他的圣人是应该的。政府代表民

牟宗三:读懂中国经典的方法

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 587次

中国的哲学,不像西方那样的很有系统,它原初所走的就不是逻辑的进路。譬如说中国思想最蓬勃时期的先秦诸子,如孔、孟、老、庄,大体都不是很严格的逻辑系统。譬如说读《论语》,《论语》并不是一个系统,而是嘉言懿行录。你可说它是这里一句,那里一句的,零零碎碎的。就是其他的,譬如说《孟子》,《孟子》七篇亦只是弟子的记录。最有系统性的,只有<告子篇上>。从告子曰[性猶杞柳也]一直至上篇完,一气呵成,很有系统性。按常理论,这比较有系统性的部分,应比较容易了解。事实上却不然。这<告子上>篇,二千多年,几乎每一个读书人都读过的。唐宋以来,《四书》尤受重视,从小孩起便读,一直读到成年、成进士,但读的结果是不懂。其他的没有系统性的文献,那便更难,这里一句,那里一句,如何来了解呢?故以西方人的眼光来看中国的思想,是很麻

王财贵教授:《论语》不是一本普通的书,孔子不是一般的人物

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 645次

有人做《论语》的学士、硕士、博士论文,我的老师牟宗三先生就说,《论语》怎么可以用来写论文?圣人的话怎么可以去讨论?《论语》是要你去读,要你沉浸于其间的。在讲《论语》之前,我们讲讲用什么态度来读《论语》。 这几年来我在读经上首推《论语》,小朋友第一本书读《论语》,后来又说中国人要读的第一本书是《论语》。牟宗三先生说《论语》是床头书,是随时要拿来翻的。《论语》也有这种性格,每一章不连贯从哪一章开始读都可以。有人睡不著觉读一读可能就打磕睡了,有人读读《论语》他的梦乡就更甜美。《论语》是人人必须读,随时可以读的书。 现在我还推动“全民读经《论语》一百”的活动,让全民都来读经。经是智慧的记录,想要开拓智慧就必须读经。很多人认为经典是宰治我们,控制我们,限制我们的。像这些人是不了解人生,不知道什么是智慧

大声朗读对孩子有9大好处!语文成绩蹭蹭涨

发布 : 兰清阁 | 分类 : 自我教育_成人教育_素质教育_家庭教育_继续教育_爱的教育 | 评论 : 0人 | 浏览 : 614次

培养语文素养,提高语文成绩,有一个特别简单、很容易操作的方法,那就是:大声朗读。提到孩子的语文学习,我们常常会说到一个词就是“语文素养”,很多家长现在都会有意识地去培养孩子的语文素养,比如让孩子多动笔写字,多读书、写日记等等,这些都是培养语文素养,进而帮助孩子提高语文成绩的好方法。其实,还有一个特别简单、很容易操作的方法,那就是:大声朗读。我们这里说的朗读,指的是让孩子大声把文章读出来,声音洪亮有自信,而不是小声念叨。有资深语文老师结合自己从教多年的经验指出,大声朗读文章对语文素养的培养非常关键,同时大声朗读也是学好语文、提高语文成绩的一个好办法。老师认为,很多孩子读书很多但是没有效果,或者把课文看了很多遍,还是成绩不好,往往是因为他们并没有认真去看,有时候甚至眼睛在书里,心思早就飞走了。大

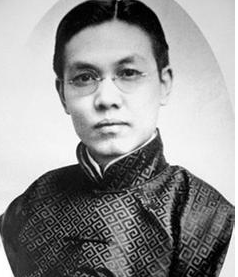

王财贵:杭辛斋狱中逢师,30天洞悉易经终成一代传人

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 2800次

王财贵,男,民国三十八年(西历一九四九年)生,台湾省台南县山上乡人。 毕业于台湾师范大学国文系。先后获硕士、博士学位。曾师事掌牧民先生、王恺和先生、牟宗三先生。历任小学、中学、大学教师,鹅湖月刊社主编、社长,台中师范学院语教系教授、华山书院院长、台湾汉学教育协会理事长。著有《读经二十年》(中华书局2014年版)。 一提到读《易经》我想到一个故事。 有一个人叫杭辛斋,他是清末民初的人,他在清末曾经考过秀才、举人。 杭辛斋,图片来自网络 参加革命党,曾经被抓去关了一阵子,后来到了民国,他又反对袁世凯称帝,又被抓进监牢,他一进牢房,就有一个人冷笑一声说: “你果然来了!” 杭辛斋抬头一看,是一个须发俱白的老年人,就问: “什麽意思?” 那老人说: “我三天前就知道你今天会来。”

王财贵教授本人的读经成长经历

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 981次

在年轻的时候,我十五六岁的时候,心里常常会觉察,自己太差了,古人所谓道德文章,什么都没有,能力很差,也没有什么志气,也没有什么品德,甚至身体也不是很好。总之什么都不好,就自己很自卑,很责备自己。 但是我又想,不好应该怎么办呢?刚才说要学,那应该怎么学呢,可以自己觉悟,也可以效先觉之所为。所以我们有时候在学校里也读读书,尤其是国文课,最能够开发人的生命,最能够影响人的性情。国文课里有很多的课文,有一些课文的作者我们都相当敬佩他,他的文章写得好,文章的理想也很高,所谓的道德文章。我就去看他们怎么成就的,课本后面都有作者的介绍,作者的生平。我去看作者生平,看多了,得出一个结论,这些所有会写文章的人,所有有成就的人,所有有智慧的人,他们的成长历程有一个共同特色,就是从三岁、五岁,最慢是七岁、八岁就开

王财贵:如果每一个大学生都读100遍《论语》

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 735次

作者简介 王财贵,字季谦,1949年生于台湾省台南县。台中教育大学副教授。作为儿童读经教育的全球首倡者,王财贵先生自1994年开始致力于推广事业。十余年来,在港台地区及东南亚、美国、欧洲、澳洲及中国大陆地区公益演讲千余场,推动了全球华人地区儿童读经活动,在国学普及方面具有重要影响。 十年来,我在台中教育大学,不管开何种课程,上第一堂课,即与学生相约:“有谁在这一学期之内,把任何一本经书读完一百遍,他的学期成绩便从九十分打起。”因为我知道,只要一个人把任何一本经典读一百遍,他必能从经典中提升其为学的能力,必定能从经典中领悟其为人处世之道,必定能变化其气质,开阔其胸襟,启发其智慧,而这些不正是“大学”教育的真正目的吗?!并且这一百遍经典必将影响其一生,所以不管上的是什么科目,给他九十