兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 » 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 » 正文

-

提问方式

从本期开始,针对魏碑学习从笔法结构章法以及风格取法等方面的学术问题,洪老师专题回答书友,敬请文后留言提问

Q

老师好,请问唐楷和魏碑是独立的两种书法语言体系吗?在学习中如何相互借鉴相互融合?

洪厚甜:唐楷和魏碑肯定是两个不同的语言体系,魏碑是直接从秦汉脱化出来的一种状态,而唐楷是在北魏的基础上,更加纯化、提炼、融汇了以后,一种更精熟的状态。它们是两种不同的时段,两个不同的文化背景下的两种状态。

魏碑是由篆隶脱化出来的,因为在这个时段里面,是由隶而草、行、楷的一个面貌多姿、书法风格多姿多彩,字形变化、风格生成的一个井喷式的发展、变化的状态。这个状态在我们现在学习借鉴、塑造风格、学习笔法上是信息量非常大的。而唐楷是纯化以后的状况,我们说它纯化以后,主要是由晋而隋,隋代那种提纯演化以后进入了唐,唐代又是一个尚法的时代,它最重要的是融入了二王的笔法体系。

我们唐代的这些伟大的书法家,初唐的、中唐的、晚唐的都是对二王笔法、二王的内容、二王的学习非常深入的大师和大家,他们在创作里面是把北魏非常成熟的楷书体系和二王的体系高度融汇提炼,所以让技术更精纯,精神更纯粹。可以说在士大夫的状态里面,它是文化雅化的典型代表,技法的丰富性、精到、到位都是前所未有的,但是它在线质的这一点上和北魏来说,唐楷在线质上相对来说要纯粹、单纯的多。也就是说我们在唐楷线质的拓展上有很大的局限,要想通过对唐楷的学习来丰富线质的目的,那是很难达到的。所以说我们把唐楷和北魏、北魏和唐楷,一个相互促进、相互交融、相互映衬的来进行学习和取法是必须的,必然的。

仅仅有北魏这一块,可能你在更高精神层面的纯粹和雅化,文化上面可能有一些局限,单单学习唐楷,你在笔墨的横向拓展上、笔墨的烂漫多姿上可能也有一些局限,笔意的拓展和精神的层面上它们是一个互补。所以,善学者会通过唐楷和北魏的学习,互相渗透、互相提升、互相充实、互相弥补,最后通过这个让我们在里面得到更多方面的支撑,在取法的这个方面会更丰富,可以说任何排他性的学习都是一个浅层次的、狭隘的思维方式。

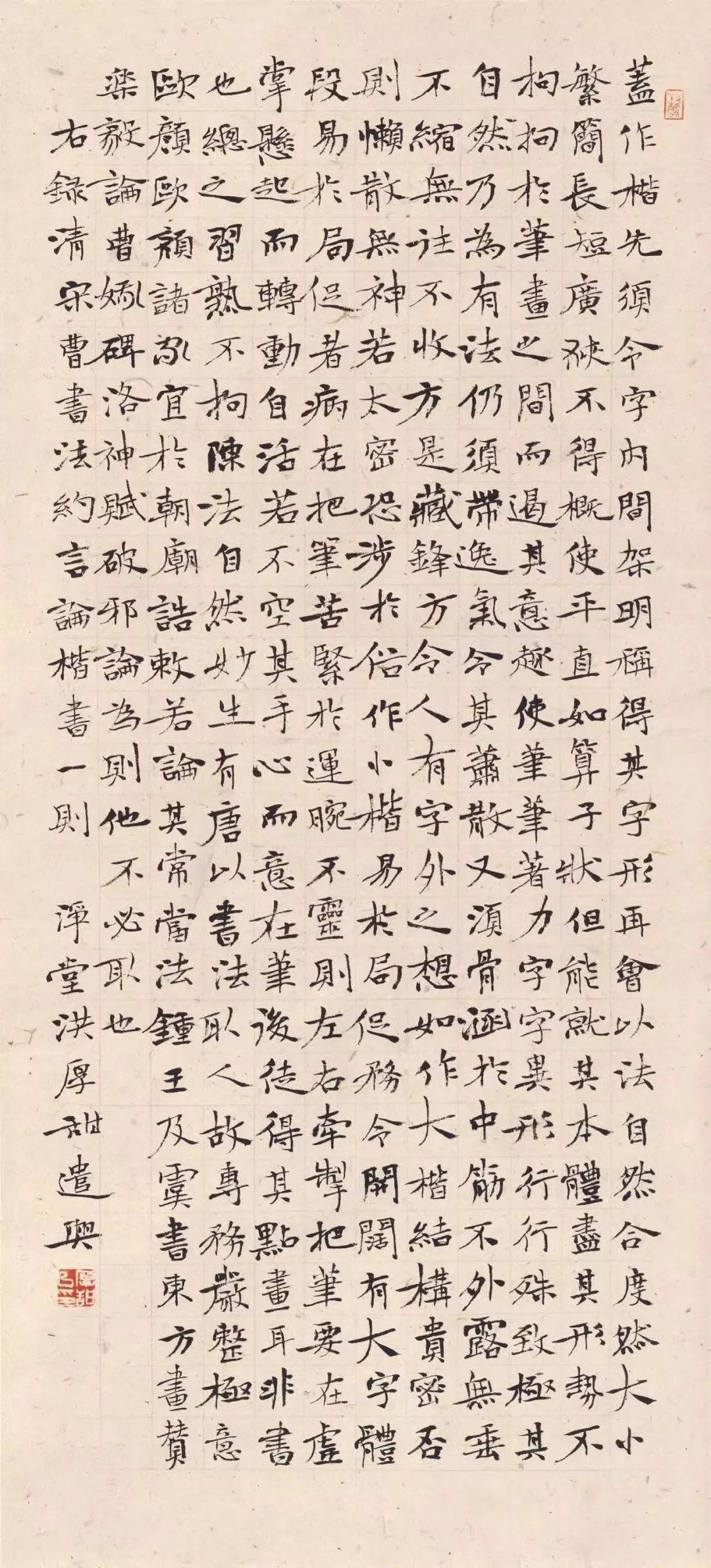

《楷书临摹与创作》(四)

文:洪厚甜

我跟大家沟通的这些,大家千万不要小看,它能够让我们站在一个更高的层面来思考书法。站位没有高度,你所有做的、对自己的要求都不会有品质和质量保证,都会简单化。

说到楷书的学习,我们跟大家说了,它是建立在一个大的系统上,也就是说你学篆书也是在学楷书,也在为楷书做准备,学隶书也是在为楷书做准备,写行草也是在为楷书做准备。

你必须有高品质的篆隶行草做保证,才可能有高品质的楷书,它跟你努不努力没有关系。投入是要讲效率的,保证效率的前提是理念的正确和方法的正确,就好像我们出行一样,选择的交通工具要正确,选择的方向要正确。

我们所有的学习都要讲效率,楷书确确实实不好学,它的大前提太大,刚才说了,这辈子要百分之二十的精力放在篆书上,百分之五十的精力放在隶书上,只有百分之十的经历分别放在楷书、草书、行书上,当你整个学术内容和你对学术的观照的比例关系是这样构筑的时候,你成功的可能性就更大。

如果不是这样,你走上一线书法家的可能性几乎为零,我在不同场合都说过。很多人说,洪老师,怎么没有看到你写过篆隶书的创作呢?我就跟他们说没有骨头人能站得起来吗?但是你看见谁的骨头了吗?往往支撑你学术的东西,并不是外在的、看得见的东西,外在的都是表象,表象不是实质、不是本质。

楷书只是当你建立在我们的那个内在基础上,你的楷书才有存在意义,我们百分之八十的精力要提升你自己,作为一个专业书法人的整体专业素养。你一辈子不写篆书的作品,但是你不能没有篆书的学术素养和专业的学术品质、要求。

林散之每天早晨起来的第一件事是写《临汉碑》,黄宾虹是画山水画的,每天重要的课题就是写金文,他连隶书都不写,为什么呢?山水画的核心品质就是线的锤炼,所有的墨色变化都是在线的锤炼过程中实现的,所以你把黄宾虹的山水画解剖以后,每一笔都是金文,别人怎么玩得过他?气场就不是那个气场,一眼看去就朴实高古华滋。

所以说,在我们今天讲的前提之下,你做关于楷书的研究才有意义,我接下来就给大家讲一讲,你真正在进入楷书研究的时候要做的事。我刚才讲的是你不管是什么样的书法家,你需要做的一个整体的学术基本布局,然后我再来说你在楷书这个板块的学术路径。

研究楷书有两个板块,唐楷和北魏,因为这两个板块是中国楷书真正最闪耀光芒的地方,凝聚了我们先民们的大智慧,唐代楷书我们通常说是以法取胜,就是说它法度森严,结构严密,整个点画的书写技术很清晰,大家注意,唐楷真正的我们学习的价值的点,第一是它的学术渊源。就是说要把楷书写像,哪一个帖的哪一笔,那个不在我们这样层次的交流和学术研究上来说。

就那个层面的交流,如果我们这样高端的,省级的学术培训去说那个点画是怎么写出来的,我觉得那有点亵渎我们这个学术平台。我们这个平台做的不是一撇一捺的问题,不是这一笔放在哪个位置更恰当的问题。

唐楷最核心的价值是唐代楷书建立在对二王的技术体系的转换运用的前提下,来实现的唐代楷书的整体格局。中国书法具有价值体系的唯一判断标准就是王羲之和王献之的技术体系,这是一个开放的技术系统,历史上对任何一个书法家的价值判断,都是他们在这个技术体系的前提下的存在形态,科学性、合理性、创造性的判断来确定它的价值。

唐代的几大楷书大家,初唐的虞世南、欧阳询、褚遂良都是二王技术体系最忠实的继承者和发扬者,也就是说你学习唐楷这个技术体系,它是进入二王技术体系的一个便捷通道,也就是说你学他们,你就进入了这个体系。虞世南是智永和尚的学生,欧阳询也是,他们都是在智永那儿学的王羲之、王献之主脉的东西。

颜真卿是褚遂良的学生,颜真卿是对王献之的技术体系进行了创造性的运用和发挥的一个大师,引篆籀入书,所以说进入唐代体系也就进入了二王体系。你看孙过庭的《书谱》是王羲之书风的继承者和发扬者,前面的技术为上,后面的情绪为上,整个书写过程中的人与技、技与人的高度有融合。

我们都知道,唐太宗是极力的推崇王羲之的,王献之在历史上的地位是高于王羲之的,为什么呢?因为王羲之是新法,王献之是古法,也就是说在研究二王的时候,缺一不可,对王献之要投入更多的精力。

我以前一直认为董其昌是写王羲之的,07年香港中文大学请我去办我的个展,然后在那边做了书法学术讲座,香港有个老板是搞收藏的,把北京拍卖会上董其昌临阁帖的全套拿给我观摩欣赏,我一看,全是王献之笔法,董其昌是一个典型的继承王献之技术体系的高手,绵延不绝的线,它弱化了小局部的反转跳动。

唐代楷书既学到了标准的结构,精美的空间构型,你更进入了二王笔法的技术体系,那你说北魏有没有这个技术体系呢?北魏没有,东晋跟北魏的少数民族政权是两个相对立的政权,他们除了民间的沟通外,没有官方的融汇交融。晋代是不许立碑的,但是在北魏,碑刻一个比一个灿烂。北魏这一块的碑刻非常丰富,也就是说你要说北魏里面的谁具有王羲之的技法,那就是笑话,它是两个文化板块。

(未完待续)

本文链接:https://www.liumenghao.com/shuhua/8763.html

-

《楷书临摹与创作》 | 洪厚甜云南曲靖讲座(四)

526 人参与 2024年04月05日 21:48 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 评论

- 2024-04-01 19:14洪厚甜:建立科学诠释中国文化艺术经典的参照系、度量衡

- 2024-04-01 21:25楷书的临摹和创作(四) | 国家画院洪厚甜书法公开课

- 2024-04-05 20:48《楷书临摹与创作》 | 洪厚甜云南曲靖讲座(一)

- 2024-03-30 19:09洪厚甜:楷书学习研究路径再探(一)

- 2024-04-01 19:09洪厚甜:书法美真正的内涵是什么

- 2024-03-30 21:23洪厚甜丨当代视阈下的褚遂良楷书

- 2024-04-05 21:35《楷书临摹与创作》 | 洪厚甜云南曲靖讲座(三)

- 2024-04-05 21:21《楷书临摹与创作》 | 洪厚甜云南曲靖讲座(二)

- 2024-04-06 10:11《楷书临摹与创作》 | 洪厚甜云南曲靖讲座(六)

- 2024-03-30 19:13洪厚甜:楷书学习研究路径再探(二)