兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 » 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 » 正文

-

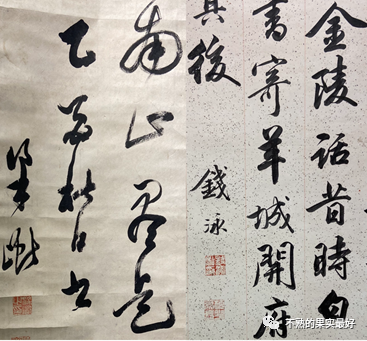

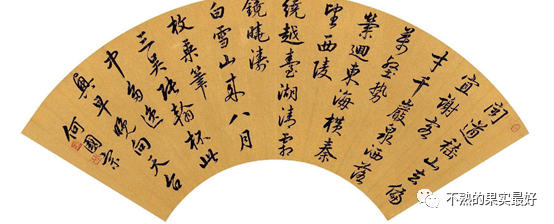

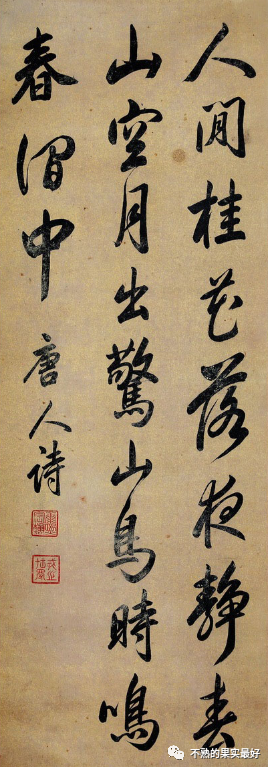

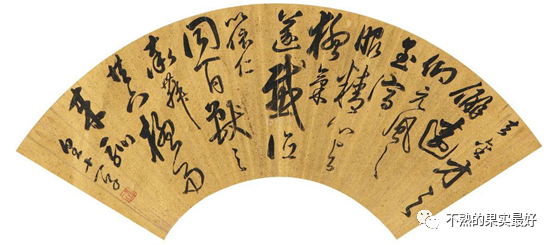

前阵子集中看到不少明清书画,我把法书佳作照下来回去临习。其中有我关注的清中期梁巘精品书作,还得见履园钱泳,所以揣摩追想,读帖临帖,好像又有心得。

看到高级的艺术品难免流连其间,如有会心之处则暗自莞尔。其实每幅精品里都深藏诸多话题,它甚至本身就是问题的答案。我们前去拜访,仿佛相隔了多个世纪,有幸跋涉到那些智者面前,把所思所想和盘托出,恭聆评点。

直面真迹才谈得上交流,这比普通临帖更深入一步,也就是米海岳所说“须真迹观之,乃得趣”,和董思翁所谓“非多看古人真迹,不足与语此窍也”。临帖必然想看真迹,不临帖仅凭自信埋头创造,无异于练“哑巴英语”,或者不查字典学古文。

只要反复记住真迹里尽量多转束、收与缩的细节,疑惑、发现,思考、印证,即如遇名师,必然有助我们功力提升。

一 梁巘

梁巘是清乾隆朝的人,曾在富有戏剧性的拨镫法(也称拨灯法,即悬肘、手指作持签拨动灯芯状)流传中接过弘法大旗(请见旧文《狐裘拂袖——悬肘第五证》)。

当他把自己的得意之作交付京城的名书家,即得到“清四家”成亲王与耆宿何国宗的赞赏。成王评价他“执笔好、入门正”,因为他的字精神抖擞,流畅雅致,分明出自成王最钟意的悬肘法;而八十有余的何国宗直呼“君已得之矣”,并赠以所临米、黄二帖,可见这也是同道中人的待遇。

何氏的临帖不知是新写还是旧作,耄耋之年还临习佳帖不辍,这就是他的字饱含书卷气的缘由。行笔规范、雅致,所以整帖灵动而自然。

1、悬肘法清初在朝的传播

《清史稿》载,成亲王永瑆是从太监转述的前朝董其昌三指握笔法,领悟出拨镫法的真谛。而实际上他的曾祖康熙帝已经从思翁的弟子沈荃那里学得真经,其心得也必然会布道帝王之家。只要写字入体,小字悬肘如果精熟,大字控制就会更精当。

成王应该是受益于悬肘书写之后,了解到董思翁握管三指而已,于是追想钻研,领悟到灵活、轻盈的指间玄机,这就是悬肘法的核心。于是他把这个心法推而广之。

成亲王书法灵动异常,可以推知他的“拨镫法”已改良到悬肘法——重要的是悬肘,三指握笔最易流畅但也最吃劲,常规的四指则稳当且实也无碍,它们都以自如、紧致为宜——也就是书写流畅,但别人在身后掣笔而不得的状态。

而按照梁巘阐述的拨镫法要诀:“大指与食指指尖相对”、“指与笔正当胸”、“笔管可断,指锲痛不可胜”,写大字则可,小字就无法灵动,缺乏流畅的韵律。

成王广推自己的“拨镫法”,他以宗室的身份宣讲,让该法的本质——悬肘书写为闻者所知。

晋人的书信妙笔都是写在一尺高的麻纸上,一列如果写十二三个字,每字直径也就不到两厘米。大小参差起来,总有近一半是直径一厘米上下的,悬肘写好小字很要功夫。

所以此法练习艰难,成效很慢,还容易放弃。

但它毕竟是成熟的精进良方,熟练以后行笔自然流畅,会变得精彩异常。

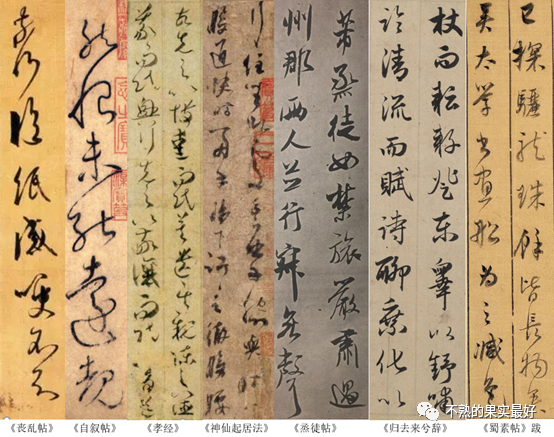

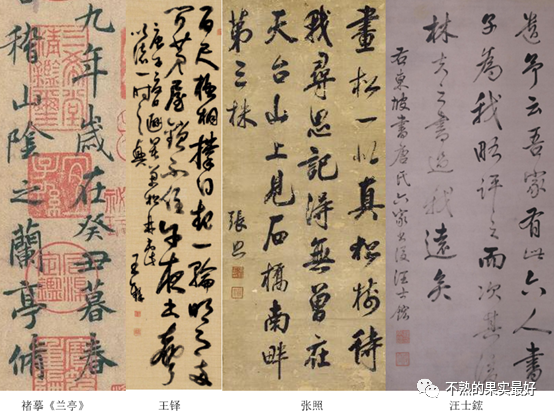

至少我们看到晋帖的临本、唐代两草圣的佳作、贺知章的草书《孝经》,杨凝式、米芾、赵孟頫、董其昌的神品翰墨,会不由自主沉醉于那些灵动和充满妙趣的笔墨,被动人心魄的细节和节奏所感染。这就是悬肘的魅力。

临晋帖如果一笔一划讲顿挫,写出来的笔画、间架就算很接近,也缺乏跃动自然的意态。必须悬肘书写,才能激发出灵动、激越的气韵,一挥而就,让书作洒然出尘。

在梁巘的书论里,他更判断唐代“褚书提笔空运”,明清以来的诸多大家如王铎、沈荃、王鸿绪、张照等人“得执笔法”,言下之意他们的字具备那种悬肘书写特有的儁拔与流畅,格外精彩动人。

所以当成亲王一眼看出梁松斋不寻常的笔力,当然知道它来自悬肘法。

(未完待续)

敬请关注本微信公众号:不熟的果实最好(ID:bushideguoshi)

微信以外平台如需转载,请注明作者。谢谢!

本文链接:https://www.liumenghao.com/shuhua/7031.html

-

悬肘法再题(一)

778 人参与 2023年04月30日 13:36 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 评论

- 2021-05-12 09:51毛主席谈怎么学习书法

- 2022-11-09 13:51书法启蒙为什么不能选择欧体?这才是真实原因

- 2024-04-06 11:36洪厚甜 | 草书学习探径(三)

- 2024-04-25 19:44洪厚甜:离开秦汉不要谈书法

- 2023-10-18 11:07大醉以后能写好草书吗?

- 2022-01-25 17:24李良东:老年书法家不见得比年轻人写得好

- 2024-04-05 21:35《楷书临摹与创作》 | 洪厚甜云南曲靖讲座(三)

- 2024-04-05 20:48《楷书临摹与创作》 | 洪厚甜云南曲靖讲座(一)

- 2024-06-10 11:53“清代碑学书法四家”研究论坛 | 陆明君:碑学建构中的师法取向及相关问题——以邓石如、何绍基、赵之谦、吴昌硕为例

- 2021-10-14 16:41魏启后:书法学今人也没什么