兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 » 兰文化与中国传统文化_竹文化知识_兰文化大观 » 正文

-

板桥一生作兰竹图极多,画上题诗题文也极多,正是这些题画诗文给板桥兰竹图灌注以文化的内涵,也让板桥深入人心。

这些题画诗文塑造了兰竹的性格形像,创造着一种文化,即兰竹文化。

虽然这样的工作不能说是从板桥开始的,但板桥以其数量之多、寄托之独特和成就之高,使之达于化境,影响深广。

一、兰文化

1、素心兰与赤心兰,总把芳心与客看。岂是春风能酿得,曾经霜雪十分寒。当作者说兰花有素心兰与赤心兰时,他已经借兰花之“心”而双关暗指了人“心”;接着说“总把芳心与客看”,进一步用拟人的手法将兰花人格化;人格化了的兰花于是开口说,我这样幽香清高的芳心,不是春风给的,是因为经受过严酷的霜雪。

春风,霜雪,借喻顺境与逆境。

这样,四句诗不断地从自然的世界,延伸到的人世界,也就以兰花比喻“君子”,表达和弘扬着某种美德。

2、叶长花则少,叶短花则多。万事有余不足,英雄豪杰如何。前二句是从叶与花的长短和数量对比上指出有一种“少”与“多”的关系,当指出这种关系时,某种道理似已含在其中;后二句是把这隐形存在的道理引伸到“万事”上去加以验证,得出了“万事有余不足”的结论,有余与不足是同时并存的两面,任何“英雄豪杰”也超越不了它。这首题画诗,就以兰草的花与叶的所谓长短和数量关系,来说明着某种哲理,所称甚小,而所指甚大,跌宕奇特,亦庄亦谐。

3、兰芳叶劲,神柔笔硬,清品清材,此交可订。

前二句赞美画上的兰草,也评论作画的笔墨,第三句“清品清材”是个双关语,既是指画上兰草的气韵和作画的笔墨,又是指某种好的人品。最后一句落实到人际关系上去,也是儒家“友直、友谅、友多闻”之意(朱熹:友谅,则进于诚)。

4、叶自短,花自长。蓄其力,扬其芳。

前二句看似对兰草的客观描写,其实有主观心情,这心情全在一个“自”字上,有一种独立不羁的态度。后二句是一种意志的和行为的描写,它既是兰草的,也是人的,这人可以是作者自己,可以是受到赠画的人,也可以是泛指的包括了大家在内,并且,它在时态上,既是过去时,又是现在时,也是将来时。画中兰草经过题画诗这样一点,就具有了“述志”的作用,还有一种指示生存策略的作用,而兰草的不平凡的“性格形像”也就被板桥又皴染了一层。

5、乌皮小几竹窗纱,堪笑盆栽几箭花。楚雨湘云千万里,青山是我外婆家。

这首题画诗通篇是兰花在发表演讲,说自己虽被栽在小小的盆子里,搁置在小小的庭院里,但我的来历大着呢,楚雨湘云遮盖着的望不到边的重重青山,就是我的外婆家。板桥用这四句题画诗写了一个童话,这兰花就像是童话里一个角色。而创造这样一个意境,又为的是抒发诗人的磊落不平之气,但态度是潇洒的,文笔是游戏的,意境是神奇的,并不把某种压抑(盆,喻境之狭)放在心上,表达了高傲的蔑视。象征,夸张,比喻,拟人等手法一炉而熔、浑化无迹。

6、写来兰叶并无花,写出花枝没叶遮。我辈何能构全局,也须合拢作生涯。

前二句是说这幅画的造型特点,既是客观描述,又隐含深意其中,有如丢下一个神秘的包袱,后二句就来解这个包袱,说出了一种很大的道理,这道理若是平常说出,是枯燥的,甚至是不大好说的,这样诗配画说出,显得生动可喜便于接受。兰草的叶与花以及它们的状况和关系,被板桥创造性的加以分析,化为诗中意象,用来表情达意。

金农看到后,觉得喜欢,就跟板桥讨索,板桥说幸而还没有题款,我索兴再题一首诗吧,又在空白处写道:

昨宵神女降云峰,折得花枝洒碧空。世上凡根与凡叶,岂能安顿在其中!

这就给原来的画面又赋予了新的主题,说是用来赞美金农诗文的。把纸上的兰草的来历,提升为神女从神山亲手所折,说这兰草不是凡根凡叶,这样说了还不够,又尾缀一句,加以点破:“以寿门诗文绝俗也”。

不但兰草的根与叶被他分析开来,成了题画诗中的意象,就连天上神女,也被他顺手拉来,做了“画外有画”的意象,整个意境更为开阔。板桥就这样,短短四句题画诗,能写出无数种境界。

这样,画、诗、文,还有书法与用印,真是尺幅之上,有无限美的境界。

板桥在一则题画文中写道:“余种兰数十盆,三春告暮,皆有憔悴思归之色”,实际上暗示着他自己的辞官南归之意,经过拟人化的兰草有情有感,成了板桥表情达意的符号,甚至成了他的化身。

一般所谓“空谷幽兰”,本来是形容“君子”的,但人们往往无意中认为,更可理解成清高绝俗的女子。板桥有一首题画诗对“空谷幽兰”作了发挥:

兰草已成行,山中意味长。坚贞还自抱,何事斗群芳。

总的来说,板桥题画诗中的“兰”,性别区分不明显,它与“竹”并列,以喻“君子”的某种品格,而“君子”一词,古代一般用于男性。

在通俗意义的理解上,是以“兰”喻女子的,女性的名字中“兰”字出现较多。《孔雀东南飞》是汉代民歌,其中的女子叫刘兰芝,可见古代民间已经倾向于“兰”归女子。但在更古的时代,“兰”用来形容男子,“纫秋兰以为佩”,屈原把秋兰佩挂在身上,以显示自己品格的纯洁美好。

楚怀王的儿子名叫“子兰”。可见,古代男子喜欢自己具有“兰”的幽净芳香的气质。汉代的《淮南子》说,“男子树兰,美而不芳”的话,至南北朝时,《文心雕龙》又说“男子树兰而不芳”,都不言而喻认为女子天生有着“兰”的气质。

“兰”的这种品格认定和归与的演变,是很有趣的,其中意识,到《红楼梦》中贾宝玉则说男人是泥做的,而女人是水做的,见了男人便觉得污浊不堪,而女人呢,嫁人之后也就变得很俗,被男人世界的污泥气味所侵染了。

民间将“芳兰”喻女性这一取向,跟由文人阐发的这种主流意识是一致的。

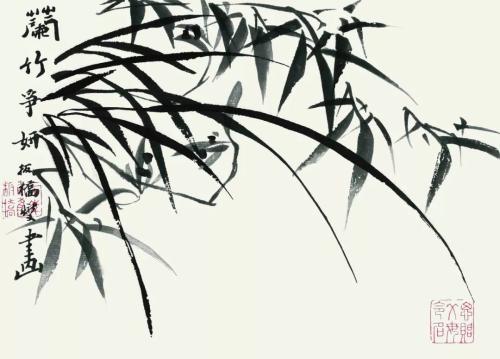

二、竹文化

7、我辈为官困煞人,到君园馆长精神。请看一片萧萧竹,画里阶前总绝尘。

板桥在潍县时,与郭质亭家关系甚密,因为郭家有个“南园”,是文人聚会之所。板桥画竹一幅赠郭质亭,题了这首诗。前二句先抑后扬,说做官累人,但到了郭家园馆精神就为之一爽。原因何在呢,原来郭园里有一片萧萧竹,这竹子啊,无论是长在园子里,还是画在纸上,总给人绝尘之感。

四句诗,说了好几层意思,既抒发了自己的心情,又夸赞了郭家的竹园,并颂扬了园子主人也有着“绝尘”的品格,这几层意思之下有一个基础,也就是竹子的形像和精神,所以,全诗以竹的文化意蕴为前提,给以了一次新的描绘和赞美。

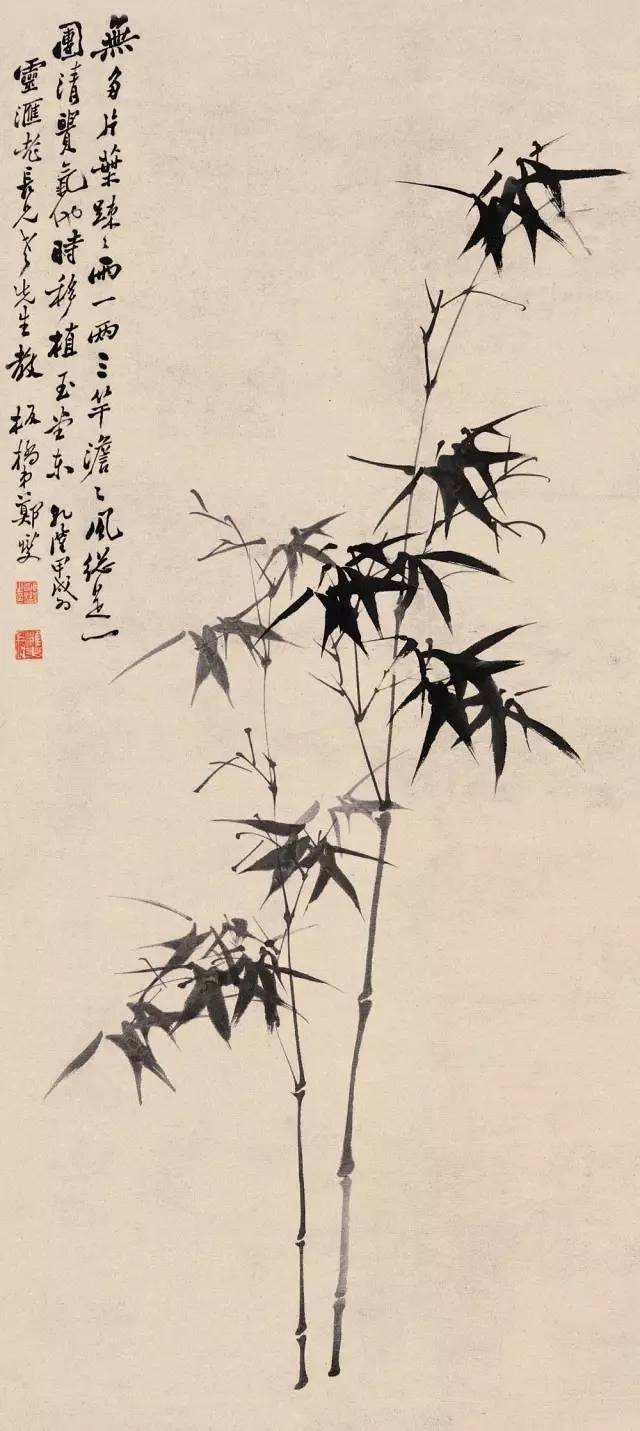

板桥弃官南归,又作一幅竹图赠郭质亭,题诗说:

七载春风住潍县,爱看修竹郭家园。今日写来还赠郭,令人常忆旧华轩。

郭家园的竹子成了板桥在潍县七载生涯中不可或缺的一部分,板桥临行前将竹子画到纸上,赠给郭家园的主人,说是把竹子还给你,我并没有带走,竹子会让我时常想念这里的。品格绝尘的竹子,是板桥在潍县的精神寄托,也是他与郭质亭这样的人互相沟通的媒介,他们一方是在滩县做父母官的,一方是当地士绅,客观上有距离,竹子却能使他们亲密无间,因为大家都认同“竹文化”,都是崇仰竹子绝尘的品格的。

在这首诗里,竹子的形像和精神,并未具体着一笔,却通过对它所起作用的赞美,而得到了有力的刻画和说明,是不写之写。

同时,诗人自己和受赠的人,其精神品格,也都因竹子而得到了最有力的肯定。

8、忽焉而淡,忽焉而浓。究其胸次,万象皆空。

前二句结合着绘画的技巧,描述所作的兰竹,既是客观描述,又藏着主观用意,暗中引向一种疑问,也引向一种解答。后二句就一语道破:纸上浓浓淡淡几笔兰竹,其所表现的境界,是无比深广的,可如青天一样无边无际。

反过来说,万象皆空的辽阔意境,可借尺幅之内浓淡数笔来表现,宏远的志向在于人的心胸,而不在于表面的沉浮。

画中的兰或竹,就这样被引向人的世界,成了借题发挥的依托,它们实际上成了高人志士的象征。兰竹文化,归根到底是人的文化,大写的人寄寓到画家笔下兰竹的一枝一叶一花之中,并且用题画诗来点明主题,就这样完成了兰竹文化意象与内涵的创造。

9、东风昨夜入山来,吹得芳兰处处开。唯有竹为君子伴,更无众卉许同栽。

兰草与竹子都是君子的象征,君子持身严谨,决不同流合污。板桥搭起了由人到兰竹、由兰竹到人的桥梁,他本人的品格和理想,也得到了抒发和表现。

他是创造兰竹文化的大师,也全身闪耀着兰竹文化的迷人光影。再看这一首:

从今不复画芳兰,但写萧萧竹韵寒。短节零枝千万个,凭君拣取钓鱼竿。

这首题画诗,妙在将竹与兰对立了起来,又辟一种境界,而赋予芳兰以某种弱质,竹子则有“萧萧”刚劲之气,似亦有阴阳男女之别矣。“钓竿”象征隐逸,萧萧刚劲的人,横而不流,弄不好就要隐逸而去的,从而用竹子的形像比喻了不平凡的人格。

10、竹枝略与苇枝同,瘦瘦圆圆节节重。他日江头作渔夫,钓竿便在图画中。

此诗由画上的竹枝,联想到竹枝与苇枝的相似,忽然又把作画作诗的人(或者受赠的人,或者观看诗画的人)联想进去,说有朝一日做个渔夫,则手中钓竿也就与岸上芦苇相映成趣,无数芦苇好像都是竹竿,而手中竹竿也就像是一枝芦苇。这里,竹子与渔夫本来就有联系,但诗中的渔夫并不同于本义上的渔夫,既然“他日江头作渔夫”,则此时还不是渔夫,此时可能是个读书人或别的什么人。渔夫在这首诗里就象征隐逸,江头芦苇的景象美化着隐逸的生活,于是竹子就同这美妙的逸隐发生了联系,竹子也成了隐逸的象征,而隐逸虽然一向是清高的,却因竹与苇的联系,又平易近人了。板桥的思维联想不断,意象横生,给出了多少奇趣妙理。

11、君是兰花我竹枝,峰前相对免相思。世人只作红尘梦,哪晓清风皓露时。

表现君子之间的知心知音,在板桥诗词中是独特的,如“客中又念天涯客,直是相思过一生”的《秋夜怀友》诗,如“一夜尊前知己泪,背着短檠偷滴,又互把罗衫抆湿”的《有赠》词。板桥诗词敢于这样写出,正如曹雪芹写贾宝玉与蒋玉菡、贾宝玉与北靖王之间的友谊一样,是对人间情感的新发现新表现,并非薛蟠之流所说的“龙阳之兴”。

诗中之“兰”,大约不应狭隘理解为女子。

于是,在“兰竹文化”里,竹子是这样感情丰富,兰草也是这样清高绝尘。

12、不容荆棘不成兰,外道天魔冷眼看。门径有芳还有秽,始知佛法浩漫漫。

板桥在一封《家书》中论述过尧高于舜,认为尧是浑然能容的,舜一方面“流共工,杀三苗”,一方面用人各得其职,为政几乎十全十美,但这就是一种缺憾,所以孔子说“大哉尧之为君”,说“君哉舜也”,“舜其大智也”。对于我们来说,是否尧舜情况真如板桥所说,是否孔子见解真的如此,都无所谓,重要的是板桥此说新颖别致、自成其理。

他于是就写出了“不容荆棘不成兰”的诗句,从而对君子的胸襟作了更为全面的阐释,也就给兰草赋予了又一层人文内涵。

但板桥认为他的这一构思是从苏东坡得来的,他说,“东坡画兰,长带荆棘,见君子能容小人也”。

体现东坡本意,加上板桥发挥,“兰”与“荆棘”在画面上的组合,呈现着和谐,这个意思不但是好的,也是能成立的。

只不过若是荆棘势压兰草,问题就出来了,板桥大约没有作过“荆棘不容兰草图”,尽管他在生活中曾严重地遇到过这这样的情况。

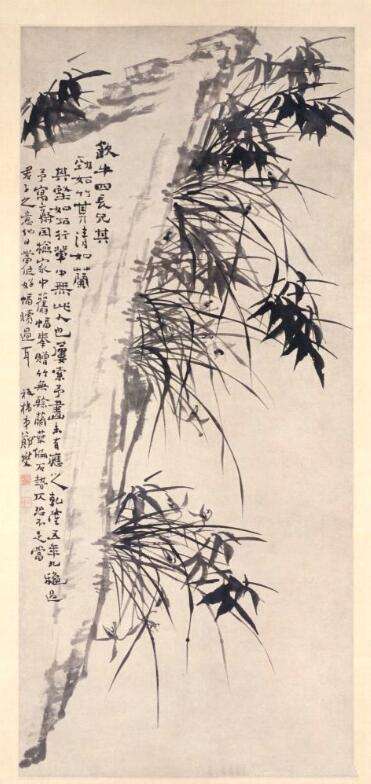

三、石文化

13、“兰竹文化”可以与“石文化”组合,形成“兰竹石”的主题,在画史上也并非板桥首创,但板桥以他的题画诗深入开发了这个主题,其影响最著,有板桥以下一诗为证:

一竹一兰一石,有节有香有骨。满堂皆君子之风,万古对青苍之色。

也许板桥并没有从一开始就重视石头,后来才注意到石头在面面中起着不同寻常的作用。他写道,“终日画兰画竹不画石,不过小小局面,即兰竹之精神面目,亦复缺而不全”。

板桥对石头作过研究,他说,米元章论石,提出了瘦、漏、透,这三个字是很妙的。东坡又提出了“石文而丑”。“丑”字就是“陋劣”的意思,但一个“丑”字概括着石头的“千态万状”。

接着,他说自己画的石头是“丑而雄,丑而秀”,他在笔下对石头的“丑”,又作了变化,让它丑得雄或秀一些。

板桥似未注意到东坡“石文而丑”里的这个“文”字,实际上是“绉”的意思。

这样,对石头的鉴赏,我们就有了五个字:瘦,漏,透,绉,丑,而雄与秀是属于板桥的。

实际的石头与画中的石头并不是一回事,而题画诗中说到的石头则更不是一回事,它是完全人文化了。

概览板桥题画诗文,像对待兰竹一样,他首先将画中的石头拟人化,赋予石头一定性格意志的特征,然后随意发挥,创造种种不同的意境,在这些意境中,石头作为主体意象,或者平分秋色,或者三分天下有其一,就其在画面中的王者气概、智者风度而言,实为兰竹之依靠,其重要性,似又在兰竹之上。

板桥赋予石头的性格意志特征,主要是:坚,固,挺,雄,厚。

“其劲如竹,其清如兰,其坚如石”,这是给石头以一个“坚”字。

“谁与荒斋伴寂寥,一枝柱石上云霄。挺然直是陶元亮,五斗何能折我腰”,这是给石头以一个“挺”字。

“四时不谢之兰,百节长青之竹,万古不移之石,千秋不变之人”,这是给石头一个“固”字,固而不可移也。

“竹君子,石大人。千岁友,四时春”,这是给石头一个“雄”字。

“竹称为君,石呼为丈”,这是给石头一个“厚”字。

板桥有题画文一篇,说“今日画石三幅,一幅寄胶州高凤翰西园氏,一幅寄燕京图清格牧山氏,一幅寄江南李鱼单复堂氏。三人者,予石友也。昔人谓石可转而心不可转,试问画中之石尚可转乎?千里寄画,吾之心与石俱往矣”。说画中之石是不可移动的,正是一个“固”字,象征他们三人不可动摇的友谊。

接着又说,“是日在朝城县,画毕尚有余墨,遂涂于县壁,作卧石一块。朝城讼简刑轻,有卧而理之之妙,故写此以示意。三君子闻之,亦知吾为吏之乐不苦也”。这时板桥做官较顺,心情较好,以卧石一块象征无为而治、宁静愉快,所取也是一个“厚”字。

“卧而理之”的典故,出自《史记·汲黯传》,汲黯做官好清静,做东海太守时,卧阁子内不出有一年多,但东海郡大治。后来调他当淮阳太守,他以病推辞,汉武帝幽默地说,你“卧而治之”就行了。

汲黯好静却能使东海大治,说明他也是一个很“厚”的人,厚的底蕴是仁智勇。

14、兰竹石文化一经形成,并不静止,一方面向自身深入,一方面与外部联系。

直其节,虚其心,可以廓庙,可以山林。

前二句用竹子比喻儒家的高度修养,后二句比喻儒家的进退出处,所谓“正心、诚意、修身、齐家、治国平天下”,所谓“达则兼济天下,穷则独善其身”,这样丰富高深的内容,尽在竹子的形像之中。

兰之气清,石之体静,清则久,静则寿。

这首题画诗说的是道家的长生久视之道,用一个清字刻划了兰草的气质,用一个静字刻划了石头的神韵,使得道家的玄妙境界得到了如同身受的体验和形像的说明。

画竹插天盖地,风风雨雨最宜。老夫五蕴皆空,写出六根清静。

上一首诗以静写静,这一首诗以动写静。上一首诗说的是道家,这一首诗说的是佛家。

板桥笔下的兰竹石,对于板桥是这样应答如响,把儒道佛三家的道理,尽皆囊括其中。

难怪板桥是这样爱他的兰竹石,他说,“兰花不是花,是我眼中人”,他说,“养成数竿新生竹,直似儿孙”,他说,“近栽竹君,千岁为友,晚逢石丈,四时有春”,在他眼中心中,兰竹石都活了,是他最亲近最尊敬最离不开的人,而且“非唯我爱竹石,即竹石亦爱我也”,真是“有情有味,历久弥新”,达到了天人合一的至境。

板桥的兰竹石并不孤芳自赏,而是朋友甚多,比如蕙、芝、梧、莲,比如梅、松、菊。板桥也拿这些为题,写下了许多绝妙言词,如:“兰蕙种种要栽盆,无数英雄挤破门。不如画个空缸在,好与山人作酒尊”,“友孤山梅,伴东篱菊,微此君子,谁医世俗”,“虚心竹有低头叶,傲骨梅无仰面花”,“此人如碧梧翠竹,其志在流水高山”。

松竹梅岁寒三友,梅兰竹菊四大君子,经过郑板桥这样的画家无数次的表现和点题,已经走进千家万户,成了大众文化的一部份,成了华夏文化高贵精神的象征。

15、板桥对于以兰竹石为主题作画,经过了反复而大量的研究与探讨,他之所以能给中国画和中国文学增添这一笔巨大宝藏,是艰苦努力、来之不易的。有他的诗文为证,略引如下:

先构石,次写兰,次衬以竹,此画之展次也。石不点苔,惧其浊吾画气。

从来不用苔花点,今日微点一两斑。

干笔淡墨,画出细竹。(画兰)非有它巧,不过春夏气为多耳。

竹少石多,竹小石大,直是以石为君,聊复以数片叶点缀之耳。

写兰宜省,写石宜冷。

终日画兰而不画石,不过小小局面,即兰之精神面目,亦复残缺而不全。今为石笋二枝,以兰竹夹杂其中,则石有情而竹兰亦有托矣。

一竿瘦,两竿够,三竿凑,四竿救

时时学之而弗缀……精神专一,奋苦数十年,神将相之,鬼将告之,人将启之,物将发之。

石涛善画,盖有万种,兰竹其馀事也。板桥专画兰竹五十馀年,不画他物。彼务博,我务专,安见专之不如博乎。

今年七十,兰竹益进,惜复堂不再,不复有商量画事之人也。本文链接:https://www.liumenghao.com/lanzhu/440.html

-

郑板桥:中国兰竹文化的大师,用20诗词诠释中国兰竹石文化,学兰竹石者必看

10428 人参与 2020年01月14日 18:55 分类 : 兰文化与中国传统文化_竹文化知识_兰文化大观 评论

- 2020-01-29 21:13浅谈中国兰文化,传统与现代的碰撞

- 2020-01-14 11:41兰清竹韵——刘孟浩个人网站于1月14日正式上线

- 2020-03-14 19:49兰花的人文精神:朱德爱兰。

- 2020-03-03 10:17兰花的人文精神:右军摹兰。

- 2020-01-31 22:40中国兰文化的前世今生

- 2020-01-22 13:58中国兰花 |浅谈国兰的栽培管理

- 2020-01-29 21:40中国兰文化的创始人孔子,将兰花带入中国文化圈

- 2020-01-26 14:26芥子园画传兰谱——青在堂画兰浅说(整理注音)

- 2020-03-17 13:27兰花的人文精神:少帅赏兰。

- 2020-03-07 20:04兰花的人文精神:徐渭咏兰。