兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 » 曾仕强 - 第3页

曾仕强:当你委屈难过的时候,送给你两句话

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 540次

作者 :儒风君 · 花似六郎曾仕强教授是一位卓越的国学大师,他对中国传统文化和哲学有着深厚的造诣和理解。他的研究领域广泛,涵盖了《易经》、诗词、书画、礼仪等方面,并且能够将古代的智慧与现代社会相结合,为人们提供了许多有益的启示。在一次讲座中,曾教授同往常一样分享他的人生感悟和智慧。讲到兴起,曾教授说:“我现在送给大家两句话:事情没有发生以前,要好好用心,考虑周全,以防不测;事情已经发生,高高兴兴去接受、面对,问心无愧,该怎样就怎样。”这两句话既充满智慧又富有哲理,让人深受启发和感动。1事情没有发生以前,要好好用心,考虑周全,以防不测曾教授的第一句话是在告诫,告诫我们如何迎接未来。《礼记·中庸》有言:“凡事豫则立,不豫则废。言前定则不跲,事前定则不困,行前定则不疚,道前定则不穷。”天宝十二年,

人这一辈子,到底图个啥呢 (精辟)

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 484次

人这一辈子,到底图个啥呢?有的人可能会说“活着呗”。有的人可能会说“贪财好色,吃喝玩乐,都是俗人还能图啥”。人间走一遭,每个人的生命旅程都不一样,但无一例外都是走在从生到死这条单行线上。所以,佛家有言:“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。”可惜,绝大多数人悟不透,理还乱。人生不易,许多问题没有标准答案,不过可以暂且多听一些道理,没准你走着走着就会有了自己的答案。01了生死孔子讲过一句话,“未知生,焉知死”。很多人解释说,不要管死这件事情,活着做好自己就好。但其实不是这个意思,如果说死不重要,那孔子为什么要写死?生死是人生最大的事情,我们一生要做的其实就是三个字,叫做了生死。如果能了自己的生死,那你这辈子就没有白活。如果你连自己的生死都了不了,有钱又怎么样,做大官又怎么样,社会地

真正聪明的人,从来不会这样任性,简直是自找麻烦......

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 562次

佛说“众生皆苦”。苦在哪里呢?因为有很多执念,自己跟自己较劲,解脱不得,所以人生实苦。而且很多人经常在自找苦吃。这也是为什么会一直有烦恼的原因。怎么办呢?彻底解决是不可能的。但是,如果能看清以下这三点,人生至少会减掉一大半烦恼!01我们内心有太多的一定我们心里拥有太多这两个字,叫作“一定”。世界上的事情没有什么是一定的,偏偏你满脑子里认为的都是一定。比如,我只要努力,就一定会成功,不可能的;我只要很仔细,就一定不会犯错误,不可能的。因为这就像秋天扫落叶一样,永远扫不干净的。我经常举一个例子,比如你赚的钱比你弟弟赚的钱多,你经常过年过节送给他东西,甚至当着他小孩的面,给他一大堆钱。他的心里就开始恨你,为什么?因为你造成他在家中没有地位。首先,他的小孩会说,我爸爸就是不行,不如大伯,每次我都伸手

曾仕强:读《易经》读到最后,要记住三句话

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 533次

第一句话,吉无不利,自天佑之。这样的话孔子说过好几次,实际上它应该是颠倒过来的:“自天佑之,吉无不利”。我故意把“吉无不利”放在前面,是因为我们总是希望大吉大利,总是追求大吉大利。那么,怎样才能大吉大利?孔子不断地强调,要“自天佑之”。所以中国人一开口就说“天老爷保佑”,这不是迷信,这跟迷信一点关系都没有,只不过是我们把它解释错了。很多书里面说,自天佑之就是来自上天的保佑,其实这是不对的。上天不会保佑任何人,上天如果保佑某个人,它就不公正了——保佑了张三,李四怎么办呢?一开始我们就把“自天佑之”解释错了,然后一直这样以讹传讹流传了下来。中华民族有很多很好的东西,但是由于我们的误解,而没有使之发挥良好的效果。自天佑之告诉我们,自己努力,老天才会帮助我们,也就是天助己助者。大家可以看到,很多《易

曾仕强教授:父母才是孩子真正的起跑线

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 923次

曾仕强,中国式管理之父,极具影响力的管理大师与国学大师。台湾交通大学教授,台湾师范大学教授。著有《中国式思维》《中国式管理》《领导的方与圆》等作品。各行各业里面,教育是最痛苦的可以说我一辈子的大部分时间都是在做教育,也有有一些心得,提供给大家作参考。你只要类比一下,就知道为什么说家家有本难念的经,行行都有他们的苦衷。第一个问题,每个人都认为自己懂教育,每个人都认为自己受过教育,大家也都关心教育,所以就觉得自己很懂,于是就自以为是,敢对教育指指点点。什么部的部长都好当,就是教育部长真的很难当。因为每个人都觉得自己懂的时候,他这个部长怎么当?大家看,几乎所有的人都是如此,你问他:你懂医吗?他说不懂。你懂军事吗?他说不懂。你懂气象吗?他说不懂。你问他这些,他都会承认自己不懂。但是只要问他教育,他一

曾仕强:读国学经典,应从《论语》开始

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 704次

一本《道德经》总共只有五千字,全世界都在读,不是只有中国人在读,你跟外国人讲老子,他是比孔子还尊敬的。老子一生只写五千个字,我觉得这个人实在了不起,像我写几百万字,都没有用的。人家轻轻松松写个五千字他就走了,从此就不管了。因为够你们读的,真的够你们读的了,读到现在还读不通。你看这种人了不起,你哪里再去找老子,老子出函谷关,不知所向。他连去哪里都不让你知道的,还要带什么大哥大,带大哥大就是自己找麻烦。世界上的智慧没有像老子那样高的,他五千字把所有的事情都讲完了,我们到现在拼命去解释、拼命去说,翻译成各种语言,都还搞不清楚。所以才出了一个孔子,孔子就是看到老子太高深了,那这样有跟没有一样,所以他就开始写《论语》,你看《论语》不是孔子写的,《论语》是孔子的学生写的,他听到老师讲什么,就写一句。所以

曾仕强:我主张孩子从小要背诵这三本大书!

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 874次

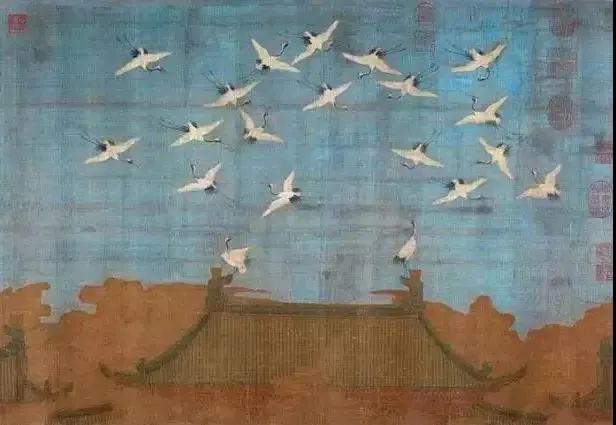

曾仕强先生一生致力于中华传统文化的推广与普及,为推动中华优秀传统文化现代化、生活化地传播,做了非常有益的探索!2018年11月11日19时54分,曾仕强教授在台湾安详辞世,享年84岁。曾仕强先生一生以发扬中华道统文化当成自己终生的使命和最大乐趣,今先生化鹤西归,深表哀痛,重贴先生旧文以为悼念。论语给少年的启示现在,我们为什么要读《论语》?因为,《论语》,不是知识,如果把《论语》当作知识来看,我们老早把它丢掉了,因为它已经没有用了,两千五百年前的知识现在有什么用?知识它是有限的,是有使用寿命的,你看五年它就变了,十年它就大不同了。二十年几乎都没有用了。《论语》是智慧,它是会遗传的,这样我们才知道有人一出生他就特别聪明,就是遗传到高智慧,智慧是什么?用现代人话讲叫思路,叫做脑筋清楚不清楚。《论语

曾仕强:关于鬼魂,我14岁那年亲身经历!

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1232次

破山中贼易,破心中贼难。——王阳明起源于大自然之中的人类对于迷一样的宇宙永远都充满着一种敬畏感,不论人类的科学有多发达,也不论人类的哲学有多么的深奥,沉默的宇宙就像是人内心中永远无法解开的结。从大自然中而来,可是人类却再也无法重新回归到大自然中。大自然的一切都是那样的怡然自得,阳光,森林,草地,动物,小鸟在那一番广阔的天地当中自由自在,然而人类却早已被除名。这也就导致人类对于自身的命运缺乏一种归属感,人类就像是大自然的弃儿,被抛弃到了毫无生机的孤岛。虽然创造出了辉煌灿烂的文明,可却没有任何的意义。为了找到归宿,人类想出了鬼魂这个说法,认为人死之后会变成鬼魂继续存在。那么,世上到底有没有鬼?碰到了怎么办?虽然是一个荒诞不经的说法,但是还真就有不少人相信。曾经有一位国学大师就说自己曾经亲眼见过鬼

曾仕强:论语第一句你就读错了!

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 2231次

《论语》一共有20篇,每一篇的篇名,都有它的意义。但是长期以来,我们把《论语》第一篇定位为“学而篇”,还说它是没有意义的,这不符合孔子的思想,因为孔子最主要的就是“正名”。“必也正名乎”,“名不正,则言不顺”。孔子仰头看天,就是告诉我们,《论语》第一篇应该正名为“学天篇”。“学天篇”是说,做人,不管职位高低,不管从事什么行业,都应该向大自然学习。因为人是自然的一分子,既然不能离开大自然,就必须按照大自然的规律,去找到做人做事的方向。如果这样说的话,孔子的正名,就获得了具体的呈现。“学天篇”第一章,孔子说了三句话:“学天时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”这三句话,被认为是“孔门三乐”,表示儒家弟子,要培养这三种情趣,来增进自己的修养,并使和自己有交往的人,也