01

兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 » 企业管理学_企业文化建设_企业运营_企业家名录 » 正文

-

文 / 欧阳杰,华夏基石高级合伙人、副总裁,华夏基石数字化转型升级首席专家,华夏基石大师塾训战专家

来源:华夏基石e洞察(ID:chnstonewx)

华夏基石e洞察原创,如需转载请通过向华夏基石e洞察公众号后台申请授权;文章仅代表作者本人观点

组织活力探源序列之二:组织能力(The Nature of Organizational Capability)

上篇文章(《我们对组织的理解有多么贫乏,四个角度探讨组织的本质》)探讨什么是组织。主要观点如下:

1.本质上讲,组织是沉淀在脑内化于心的员工和员工之间的联接。形象地说,组织是张“互联网”,不过节点不是电脑而是人脑,联接人脑的不是网线而是权力、流程和情感。

2.形式上看,从职责分维、权力分类和全局整合探讨组织结构。职责分维探讨分工以提升效率,权力分类研究权力载体与表现形式,全局整合研究如何合异质的“众”即部门和单元为和而不同的“一”即组织以创造价值。演进趋势上看,金字塔式直线职能型组织到二维或多维矩阵流程型组织再到智慧生态型组织,一脉演进,丝毫不差。

3.目的上看,组织存在的目的可概括为“内圣外王”或“主观利己,客观利他”。利他中最重要的,是让重要利益相关者特别是员工和客户在和组织互动中享受“消费者剩余”。

4.动力上讲,驱动组织前行的,从时空二维矩阵所导出的四类组织行为看,包括外部视角的机会导向、战略导向,以及内部视角下的持续改善和重塑转型。

本文聚焦组织活力。虽然大家都在讲组织活力,但组织活力是什么并没有准确说法。《辞海》对企业活力的解释是“企业生产经营活动中的主动积极性和生产发展的力量”,虽表达有些令人费解,但抓住了企业活力的两大要素即动力和能力。做个类比,当我们说某人有活力时,暗含两层意思——能力强且很积极。如果某人有能力但消极,我们会说他有活力?或反过来,一个人非常积极但工作能力差,我们也不会讲他有活力。

由此引申,组织活力=组织能力×组织动力。本文聚焦组织能力,组织动力下篇探讨。

什么是组织能力?

组织能力是一个被广泛使用但各说各话的词,很多学者大谈特谈组织能力的重要性,但对什么是组织能力要么语焉不详,要么离题百里——如果不是离题万里的话。

以下拟从六个方面展开。

1、杨国安教授与组织能力“杨三角”

杨三角影响力太大,以至于讲组织能力如不讲杨三角,别人都会觉得你就是个外行。杨三角主要观点摘录如下:(1)企业持续成功靠两个因素即战略和组织能力;(2)战略落地关键在组织能力;(3)组织能力是团队整体发挥的战斗力;(4)提升组织能力有三个抓手即员工能力、员工思维、员工治理;(5)组织能力建设,CEO是推动者,人力资源部门是关键。

“杨三角”对不对?从人力资源视角看组织能力,杨教授可谓高屋建瓴、目光独到。但从企业特别是老板视角看组织能力,他的出发点就值得商榷。如前所述,杨三角中的组织能力是团队战斗力的别称,在笔者看来,“杨三角”没有抓住组织能力的实质。

第一个例子是华为的研发能力建设。在华为没有导入IPD之前,华为产品研发的TTM(Time to Market,从创意到市场)平均时长18个月,同期爱立信TTM为9个月。在电信设备制造行业,TTM比人家慢9个月,意味着人家吃肉而你只能喝汤。这个结果任正非当然不能接受,所以他在内部通过各种方法,如搞运动以及同一项目两个团队内部竞争,试图通过打鸡血燃烧员工激情来解决问题,但收效不大。研发实践有此困惑,加之任总从94年起就思考用什么方法协同知识分子,让他们象士兵那样冲锋陷阵听话出活。用商业而非军事手段成功解决上述困惑,中国没有这样的先例。任在国内和很多知名专家教授交流,无果,后来找到IBM,开启了华为管理体系建设史诗般进步。回到刚才讲的IPD,IPD导入一年后TTM大幅提升到13个月,这当然是华为研发能力的大踏步提升。但华为研发能力提升实践和“杨三角”中的三个抓手一个都不沾边。一定要生搬硬套,只能到从属于员工治理的流程中去找。华为研发能力的提升,核心不是员工思维、员工能力,甚至也不是杨教授笔下的员工治理,而是流程。流程是什么?流程是协同一群人朝一个目标共同努力的最佳实践,用华为自己的话讲,是过往经验的沉淀与总结。

第二个例子出在美国电信行业。十多年前访谈中国移动某省公司一把手,这位领导讲了个例子,问我从学术上怎么理解。这个例子大致意思,是美国VERIZON在市场推出一套餐服务,对其他运营商打击很大。一周后SPRINT推出应对套餐;二周后AT&T才有回应。企业推套餐服务有三个标准,一是计费系统做出改变,二是营业前台培训完成,三是营销广告包括宣传页发放到位。他讲完之后,我问他,如果联通推出一个套餐服务,移动要做出完整应对需要多长时间?他停长考之后说要一个月。这个例子给我印象极深。从他本人角度讲,他希望联通推出套餐后,明天移动就能响应,但客观上公司却做不到。做不到的原因,不是他作为一把手没权力,也不是员工不听话,而是这个事情表面简单,实施中需要市场、广宣、业务支撑、信息技术、人力资源、财务等多个部门的协同配合,需打通各个层级,这是典型的企业整体的行为,其速度取决于也反应了组织的整体能力。作为省公司的一把手,在庞大的组织面前,个人意志很多时候只能起到促进或加速作用,但并不能改变组织自身内在的运作规律。他知道组织能力,听过“杨三角”理论,他的困惑是为什么杨三角理论在这里似乎解释不了?我当时的回复是,杨三角理论中的组织能力着眼员工或团队,而他困惑的是整个组织。

花这么大篇幅讲两个例子,只想说明一个问题,即一个企业,认识到“组织能力很关键”很重要,但用正确的理论和方法来建设组织能力,比认识到“组织能力很关键”更重要。

2、陈春花教授的组织能力

陈春花老师在组织和组织能力建设领域文章颇丰,一直是在前沿探索,多有受益。在《陈春花×彭剑锋×穆胜丨建设组织能力的正道与歧途》一文中,三位大伽77次提到组织能力。在这篇文章中,陈老师基于对组织能力是“将各种要素投入转化为产品或服务的能力,也就是反映一家公司所拥有的效率和效果的能力”的理解,试图从两个维度、四个维度去解构组织能力。原文如下:

我把组织能力从两个维度去理解,一个是开展组织工作的能力,可以理解为是一种管理职能,是把组织的各个构成要素之间做配置的活动过程,并由此获得管理的有效结果;另一个是指组织的力量,可以理解为把不同资源、机会整合在一起而形成的合力。从具体层面看,组织能力包括四个维度:使命、愿景与价值观维度;人的维度;流程、技术与机制的维度;业务模式的维度。

即“组织能力是把各种要素投入转化为产品和服务的能力”,我仅说说我个人对此提法的感受。逻辑上讲得很对,但似乎又没完全讲明白。此文之后,陈老师在很多文章频频提到组织能力,但对组织能力是什么一直没给出我所期待的定义。

3、国外文献特别是核心能力学派中的组织能力

国外学术界对组织能力的定义五花八门。2009年写博士论文时,为了研究组织能力,我收集了至少50篇英文文献,研讨下来的结论,是虽然大家对组织能力的定义不一致,但基本有一个共识,这就是组织能力由流程、文化和IT系统耦合而成。这中间最有影响的,当属普拉哈拉德和哈默尔1994年给核心能力所下的定义——核心能力是一组能给客户提供特定价值的技术(由机器承载)和技能(由员工承载)——括号中备注笔者加,英文原文是technologies和skills,翻译成中文前者是技术,后者是技能,这两个词若不加备注,则很可能会被理解为一个意思,而这是对定义的重大误解。同样是这两位大伽,1990年发表在《哈佛商业评论》上的《核心能力的概念》宏文没对核心能力给出定义,只说核心能力与组织学习相关、为组织拥有、是竞争优势的源泉和基石、能帮助企业开拓市场、给客户带去价值、不易于被竞争对手所模仿等特征。这在学术界被人广为诟病——既然核心能力这么重要,怎么连定义都没有呢?他两经过四年探索,才有了上面的定义。该定义相当精简,抓住了两个要害:一是核心能力是技术和技能的组合,亦即员工个人的能力并不成其为组织的核心能力;二是核心能力须能给顾客创造价值,亦即客户不认可不买单的能力也不是为核心能力。

第一个要点很重要,详细解读如下:

第一,技术和技能组合才有可能成其为核心能力,光在人身上的能力不从属于组织,竞争对手把人挖走了,这个能力于组织而言就没有了。光设备而没有基于设备的KNOW-HOW,也成不了核心能力,除非这些设备就象现在荷兰的光刻机一样不遵从市场原则而屈从于美国的权力垄断。

第二,核心能力定义中的技术即TECHNOLOGY,不只是看得见的设备比如机床和高端诊疗设备,还有看不见的流程即协同流水线及将流水线固化的IT系统,如IPD等。

第三,核心能力定义中的技能即SKILL,不仅包括员工个体的KNOW-HOW,还包括群体在一起所形成的文化惯习,用野中郁次朗的话讲,就是从属于“场”的暗默知识。

4、回归本源,什么是能力?

要讲清组织能力,先先弄明白什么是能力。先看《汉语词典》和《辞海》的解释,“能力是完成一项目标或者任务所体现出来的综合素质“、”掌握和运用知识技能所需的个性心理特征“等,有没有在没看解释前很清楚而看完后反而云里雾里的感觉?2002年给某企业做任职资格模型,在那个为期半年的项目中,我有三分之一精力在思考什么是能力,没有答案,非常痛苦。到2009年上半年憋在家里写博士论文时才想明白:能力和实践活动紧密相联,是主体在认知和改造客体以实现目标过程中积累的知识与肌肉记忆。

这个说法比较抽象,故补充以下五点解读:

(1)“能力和实践活动紧密相联”是指,所有能力都指向活动,比如跑步、游泳、思维、创新、沟通、驾驶等。在这个层面上,英文Capability抓中了要害,他描述的是履行某类活动或完成某项任务的可能性。

(2)“主体认知和改造客体以实现特定目标”表明能力是主体实现目标的工具,其重要是因其与主体追求的目标紧密相关。在这一点上,英文Competence与之对应,有主体聚集其所有潜力以在竞争中赢的意涵。

(3)“积累的”表明能力虽有先天成份,但更多是后天习得。在这个意涵上,英文中Ability与之对应。

(4)“知识与肌肉记忆”是指,能力有两种存在状态,一是主体拥有的知识,包括可以言表的显性知识和难以名状的暗默知识如KNOW-HOW等;二是肌肉记忆,即主体下意识的反应,其在应用时呈条件反射和不由自主反应等特征。知识和肌肉记忆的共同点,用《人类简史》的观点,两者都是主体针对特定场景的算法,区别是知识停留在大脑中,在应用时还需大脑参与;而肌肉记忆则已将算法固化成模块并存入了下意识。

(5)能力具有资本属性。能力和人力资本高度重叠,人力资本是经济学上的表达,能力是社会学和管理中的用语。

5、组织能力的定义

先声明本文所讲的组织能力,不是某人把一群人组织起来干大事的能力——这种能力属于领导力范畴,本文不作探讨。

借用佛家解读抽象概念的体相用结构,组织能力可定义如下:

体:组织能力是组织在理解利益相关者需求并为之创造价值的过程中积累的知识、规则、工具和惯习的总和。

相:组织能力是业务流程、组织结构和数字技术三者的耦合,组织能力建设须从这三个抓手切入。

用:组织能力又称组织资本,是企业竞争优势的重要来源。

为更好理解这个概念,以下从八个方面进行诠释:

(1)组织能力与其从事的活动相联,据此我们可将组织能力分为研发能力、营销能力、生产交付能力、客户服务能力、人力资源管理能力等。

(2)组织能力与其追求的目标相关,与目标无关、对目标无益的“能力”皆为内卷。

(3)组织能力与已被组织化的员工能力相关。未被组织化的员工能力参与价值创造,但其只是生产经营待摊销中的成本,而不是能创造“剩余价值”或“消费者剩余”的资本。什么是被组织化了的个人能力?就是员工作为节点,其个人能力已被链接和内嵌到组织这张“互联网”中的部分。这个说法还是较抽象,三个例子。一是从部队转业到企业的军官,在部队是射击冠军,除非企业让其从事射击相关工作,否则这项能力就法组织化;二是在大规模精细分工体系下培养起来的大厂明星在初创型民企即使岗位相同也玩不转,是因为之前让他优秀的能力在新岗位没法展现,而新东家期待的全能型冠军却非他所长;三是同样组织和同样员工,当组织追求的目标和之前不一样时,从内心反对变革的员工,虽然其能力依然是组织实现新目标之必须,但因为其离心因素,故其不但不是组织能力,反而会成为发展阻碍因素,这也是一些企业在改革中,经常说不换脑袋就换人的原因。

(4)组织能力与设备本身无关,与组织使用设备的方式和效能有关。有人反驳说,商店的位置是其商业竞争优势的重要来源,难道这不是企业的组织能力?商店所在地不是组织能力,而与之相关的选址能力才是组织能力。具有黄金地段属性的商店是可用货币计量的财务资本,而不是企业的组织能力。

(5)组织能力有资本属性,产权归组织所独享。组织能力的资本属性有两层意思,一是组织能力经由投资形成,这一点看华为在研发、供应链和财经管理及文化建设等方面持续多年的投资就能够理解;二是组织能力能通过整合创新与赋能服务为利益相关者并最终为组织自身创造更大价值,用马克思G-G’的说法,在市场参与方完全理性的前提下,组织能力是马克思笔下剩余价值的唯一来源。组织能力具有鲜明的资本属性,和经济学中的组织资本内涵相同。与组织资本相对的,是财务资本和社会资本——财务资本可用货币计量,体现在资产负债表中,社会资本是换个说法就是品牌资产。

(6)组织能力是后天习得。两个比喻说明该观点。一是组织能力建设过程就是组织用“吸星大法”聚员工之知识和经验为平台所有的过程,用专业术语讲就是野中郁次郎SECI模型表达的知识螺旋和进化;二是组织能力可给员工赋能,让员工看到看不到的世界、做成做不成的事业。需特别指出的是,组织能力虽是习得,但却不完全是人为的设计。用哲学语言来表达,组织能力是历史和逻辑的统一。历史是指,组织能力是生产经营过程中诸多因素因缘和合之结果,其中有非理性的因素;逻辑是讲,组织能力建设需精心设计、强力主导、持续投入、总结复盘。把组织能力比成参天大树,大树长成肯定需要园丁播种浇水剪枝,但不能说,大树成材是园丁一己之力。

(7)于员工而言,组织能力就是组织所拥有的知识、规则、工具和惯习的总和。知识需经个体展现才能转化为生产力,其效果因个体不同而差异很大;规则是带有强制性,是员工在工作中必须遵从的指令,流程和制度即属于范畴,是知识的一种特殊表现形式;工具是知识和规则的物化,信息系统属此范畴;惯习是知识和规则的文化,是法国社会学家涂尔干笔下的集体意识的重要组成部分。个体在其中更多为组织所裹挟,其最高境界是个体已被彻底异化和改造,而他乐在其中,甚至认为自己就是组织的主人。

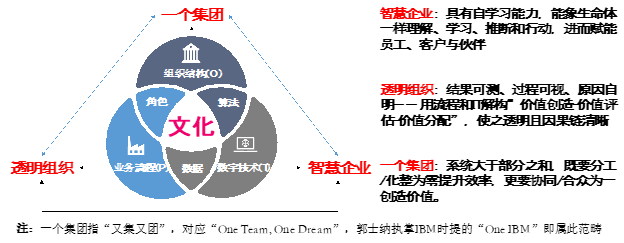

(8)组织能力是业务流程、组织结构和信息系统的耦合,组织能力建设须从这三个抓手切入。如本文前面所讲内容基本务虚,那么下图所展示的组织能力建设TOP方法论,则是已在IBM和华为等很多大企业所实践和验证过的实学。因为这张图在《熵减,与组织数字化转型的终局》一文中有详细解读,故不在此赘述,感兴趣的读者可去《华夏基石e洞察》微信公众号中的搜索。

02

本文对组织能力的定义靠谱吗?

验证本文给组织能力所下的定义是否靠谱可从以下三个角度展开。

1、从“组织”到“组织能力”

上一篇文章借用亚里斯多德的四因论解构组织,本文重点讲组织能力,现将两者的关联用表格解释如下:

从“四因论”看组织

从“体相用”看组织能力

两者关系解读

质料因:组织是一张互联网,不过节点是人脑,网线是权力、流程和情感

体:组织能力是知识、规则、工具和惯性的总和

组织能力承载在这张网上,既是该网赖以运行的能量,同时也是该网运行的沉淀

形式因:从职责、权力和整合三个角度解读组织结构并给出组织演进趋势

相:组织能力是组织结构、业务流程和数字技术三者的耦合。

两者高度重合

目的因:“内圣外王”或“主观利己,客观利他”

用:组织能力又称组织资本,是企业竞争优势的重要来源

组织能力之所以有价值,是因为他能在组织实践其目的因中的过程中做功

动力因:从时空两个维度探讨驱动组织前行的力量

外延-分为研发能力、营销能力、供应链管理能力等

驱动组织前行,最终还须落在研产供销服等具体活动上

从上表看,组织和组织能力一脉相承。可以说,没有对组织的上述理解,组织能力在一定程度上讲就是无源之水;反过来,组织能力作为组织最为重要的属性之一,上述解读也加深了我们对组织作为一个主体或生命体的理解。

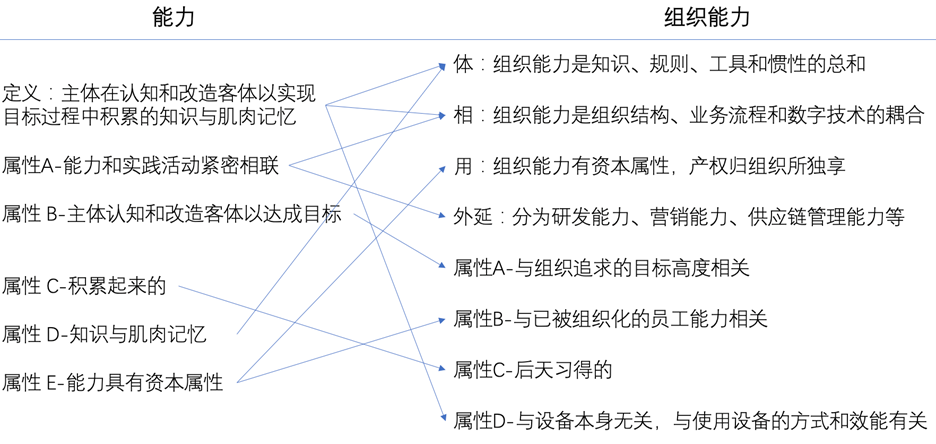

2、从能力到组织能力

能力和组织能力两个概念之间的对应关系如下图所示:

上图可以看出,组织能力与能力两者相关度极高。这从侧面证明,本文对组织能力的定义与解读符合逻辑常识,且与人们的认知习惯高度匹配。

3、从理论到实践,这个定义有用吗?

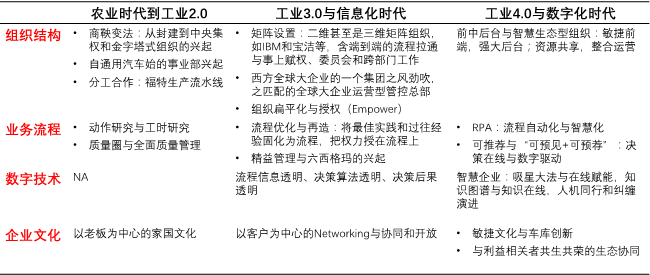

首先,从组织结构、业务流程和数字技术三个抓手切入推进组织能力建设,是IBM、华为以及西方很多大型企业的最佳实践,并且已在实践中证明行之有效。

其次,凡是组织能力建设得比较好的企业,这些企业在知识管理、规则构建、工具创新和文化建设上都有很不错的建树,这从另一个角度证明,本文把组织能力归结为知识、规则、工具和惯习的总和,大体靠谱。

最后,用大历史观点看,下表所示的组织建设实践证明,这个定义管用且好用。

03

总结

本文对组织能力的研究与解构,试图建构一套能自圆其说且行之有效的逻辑,目的是让企业特别是大企业在组织管理和组织能力建设中能少走弯路。

王东岳说,哲学不解决实际问题,戏称古希腊哲学是一群大号儿童玩的纯逻辑游戏,但同时指出,哲学乃“无用之大用”,人类历史铺陈在思想家所开创的思维通道之上。王东岳的上述观点完全适用于本篇所讲的组织能力,和上篇文章试图解构的组织的本质。这两篇文章所讲的内容,对于企业当下火烧眉毛的问题解决,一点价值都没有。但是对于那些旨在打造基业长青的伟大组织的企业和企业家而言,这套理论能帮助他们构建组织运行的底层逻辑,底层逻辑如不正确,长远看,再大的企业也只是建在沙滩上的海市蜃楼。

一家之言,欢迎指正。

本文链接:https://www.liumenghao.com/qiye/4988.html

-

欧阳杰:行之有效的逻辑才是真逻辑,一切对目标无益的“组织能力”皆为内卷

997 人参与 2022年05月01日 12:32 分类 : 企业管理学_企业文化建设_企业运营_企业家名录 评论

- 2022-04-30 07:52欧阳杰:我们对组织的理解有多么贫乏,四个角度探讨组织的本质

- 2022-03-22 17:32欧阳杰:看清数字化的本质,企业家必读数智化转型全指南

- 2022-05-02 10:35欧阳杰:伟大组织的动力“铁三角”!或是直接影响企业兴衰的“关键要素”

- 2022-05-06 16:31欧阳杰:数字化时代下,高绩效组织的“成功方程式”

- 2022-05-28 20:50欧阳杰:成立至今110年,还活得不错,IBM基业长青底层逻辑的5个分析

- 2022-03-29 13:04彭剑锋、欧阳杰、林泽波、郭伟四位专家对话:中国企业数字化转型升级的底层逻辑和关键命题

- 2022-04-10 15:20欧阳杰:数字化领导力之治 | 特别策划