01

兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 » 企业管理学_企业文化建设_企业运营_企业家名录 » 正文

-

文 / 欧阳杰,华夏基石高级合伙人、副总裁,华夏基石数字化转型升级首席专家,华夏基石大师塾训战专家

来源:华夏基石e洞察(ID:chnstonewx)

华夏基石e洞察原创,如需转载请通过向华夏基石e洞察公众号后台申请授权;文章仅代表作者本人观点

自任正非2017年提出“方向大致正确,组织充满活力”后,组织活力引发了很多人的关注、重视和研究。其中最有名的可能是华为丁伟等撰写的《光明之矢,华为之熵》。文是宏文,但用物理学中即使是物理学家很难弄懂的晦涩概念来解读管理学中大家一听就大致明白的组织活力,除证明作者有科学崇拜的情怀之外,很难创造其他别样价值。这不能怪学者,因为近二十年来的管理学界不论中外都在走自我阉割之路,为在影响力大的刊物发文章,很多学者皓首穷经研究变量和变量之间的关系,硬是把自己搞成管理学半桶水而统计学也不精的纸糊匠人。用这样方式培养出来的学生,不掉在变量和变量之间关系的大坑里坐井观天就已是不易,遑论改善企业的经营和管理。

出现上述现象,究其根源有三。一是大家对组织是什么,即组织本质缺乏深刻理解。二是虽然大家都在谈组织活力,却没有对组织活力给出逻辑上经得起严苛检验的定义,以至于大家虽在谈同一个概念,实则是自说自话。三是缺乏组织活力的量化评估工具,《平衡积分卡》作者卡普兰说,如果你不能测量,那么你就不管理。该说法虽有些绝对,但其流行如此之广也说明其有内在的合理性。所以本文接下来重点探讨上述三个问题:

组织是什么?

组织活力是个什么?

如何对组织活力进行量化评估?

上述问题,看似简单,实则复杂。管理学中很多争论源自概念不清,以致于大家虽用同一个词,但所指不一。组织、组织活力、组织能力、组织文化都是这样,当然这样的概念还可以列上一长串。黑格尔有句名言,熟知并非东西,可谓一语见的。为了厘清上述困惑,本文拟分成四篇,每篇探讨一个问题,其中组织活力分组织能力和组织动力两篇。

本篇聚焦组织是什么。借用亚里斯多德四因论的框架,从四个角度探讨组织的本质。

质料因,即组织由什么构成

如把组织看成物质,那么员工就是原子。如把组织看成生命体,那么员工就是细胞。按王东岳先生的理论,组织作为一个系统或者社会结构,其发展过程就是个体的分化、弱化和残化的过程,这个过程用管理学专业术语讲就是分工。同样按王东岳的观点,分化、弱化和残化后的个体有重新归一的内在需求,这种内在需求可细分为情感、流程和控制三类,满足上述需求并使分化、弱化和残化后的个体合众为一的过程在管理学上的合。在合作过程中,形成了沉淀在脑内化于心的员工和员工之间的连接。对应分化、残化和弱化后员工的归一需求,这种连接有三种,分别是权力连接、流程连接和情感连接。权力连接体现为组织架构,包括角色定义、权责切分和汇报关系;流程连接是端到端视角下工作及其产出亦即产品或服务所承载的价值在不同角色之间的流转;情感连接是员工在工作中形成的人际关系,其建构的是非正式组织——正式组织不含也不带情感。

总结起来,从质料上看,组织是沉淀在脑内化于心的员工和员工之间的联接。形象地说,组织就是一张“互联网”,不过节点不是电脑而是人脑,联接人脑的不是网线而是权力、流程和情感。

02

形式因,即组织长什么样

在中文语境中,组织结构和组织架构常混为一谈,然两者实则区别很大。组织架构(OrganizationChart)是正式组织中的权力连接,表面是组织架构图,实则是角色定义、权责切分和汇报关系的有机组合,这些专题在教科书中有大量论述,故本文不做探讨。组织结构(OrganizationStructure)非常复杂,需从职责分维、权力分类和全局整合三个角度进行探讨。

1、职责分维

2017年的军改把部队按区域和军种两个维度进行重组,各自定位分别是“战区主战、军种主建”。企业特别是上了一定规模的企业,为了解决业务高速扩张与后台有效管控之间的矛盾,企业通常会把业务按不同维度进行分类。这些维度归结下来有三个即产品、客户和地区,其中客户是价值源泉,与战略中的客户选择与价值主张相对应;产品是产品和服务的简称(下同),是满足客户需求的价值载体;地区对应战略中的市场通路,解决的是产品如何高效触达客户的问题。三维结构形象地讲就是把业务网格化,让最小业务单元同时有多类眼睛看管与经营。在协同得当的前提下,这样做的优点有三:

一是用内生的开放和透明消解直线职能组织条块分割和烟囱林立,大幅降低甚至是彻底消除纵向上不同层级和横向上不同职能之间因信息不对称造成的猜疑与博弈。博弈中耗费的时间与精力非但不创造价值,而且还减损信任并加剧冲突。其背后的机理是,因为至少三类眼睛(除客户、地域和产品外,还有职能如人力和财务等)在看同一片责任田,且每类眼睛都有垂直向上的汇报线,所以当责任田中出现的问题的时候,不管责任在谁,都很难隐瞒不报;又因这些眼光须兵合一处才能创造价值,且其回报出自客户价值一孔,这就决定他们在工作中必互通有无、相互补位、高效协同。

二是通过横向水平分工大幅降低工作难度,进而加速人才复制速度并降低对个人英雄的依赖程度。这方面国内最有名的例子很可能是华为的销售“铁三角”,其中客户经理(AR)对应地区线,主攻客户关系,其核心能力是产品销售能力与客户关系建维;方案经理(SR)对应行业线,主攻解决方案,其核心能力是基于需求需求洞察定制有差异化竞争优势且企业有利可图的解决方案;交付经理(FR)对应产品线,主攻完美交付,其核心能力是大型项目的项目管理能力。如不做这样的分类,或者如果只在项目或战区层面建立铁三角而后台不是与之匹配的三维互拧麻花,企业要想培养出在上述三个方面都牛的大拿,不是不可行,但有三个问题无法规避:一是人才复制缓慢而丧失市场先机;二是项目成败高度依赖个人英雄而丧失组织灵活性;三是项目信息封闭一统,因而上下博弈、反应迟缓并大幅增加因个人能力或喜好等原因所引致的决策风险。

三是解构业务能力并将其组件化,并基于客户需求和交付成本等因素重构战斗队形,这样的好处,不但能让组织快速发现并抓住外部机会,而且还能提升乌卡(VUCA)时代下组织的敏捷性与灵活性。于企业而言,外部越来越复杂,这是不争的事实;而内部随着组织规模的扩大,其自身的复杂性也在指数级提升,也是不争的事实。那么问题来了,如何应对外内双重叠加起来的复杂?严格意义上讲,所有方法都架构在控制论、系统论和信息论所构筑的三大基石之上。控制论与权力相关,这是下一节要讨论的问题;信息论与数字化高度相关,不在本文讨论之列;而系统论在管理上的一个核心应用,就是要把企业的业务以及与之匹配的能力都组件化,然后再根据需求进行灵活调用。而这里的前提,很重要的一点,就是要对业务和能力进行解耦,本文所讲业务横向视角上的三维即客户、产品和区域,以及职能纵向上的三级即战略、管理和执行,就是组件化的具体体现。这种l思路在IT系统建构上也有应用,不过在那里叫做架构(Architeture)。

不只是面向客户的业务线可将职责进行分维以精细化管理,职能线也一样。人力资源管理三支柱模型本质上就是对人力资源管理职能的分工。其中业务伙伴(HR Business Partner)面向业务,聚焦提前发现和高效解决业务发展中的人才吸引、激励与保留问题;共享服务中心(SSC)面向员工,着重高效处理员工发起的低价值且高频率的事务,专家中心(CoE)对应产品线,其需求多源自业务伙伴和共享服务中心,旨在提供让他们能高效工作的平台、工具与武器进而降低工作难度并提升组织效能。与传统人力资源部门按招聘、培训、考核、薪酬等专业功能类视角的分工不同,三支柱更客户导向,更强调价值创造与问题解决。

IBM的组织结构,区域视角有北美区、日本区、亚太区和欧洲区等,其使命是搭建最优市场通路;产品视角有系统、服务、软件与金融等,其使命是为目标客户打造最优无比伦比且让客户尖叫的产品;客户视角有金融、通信、石化、电子、制造等,其使命是基于行业知识和客户洞察给客户定制最优解决方案以增强客户粘性和提升客户满意度。IBM过去20多年基本上以产品线为主,地区线次之,客户线为辅。华为的组织结构采用与IBM类似逻辑,不过他们不叫三维立体组织,而是用了个很形象的说法——拧麻花。

2、权力分类

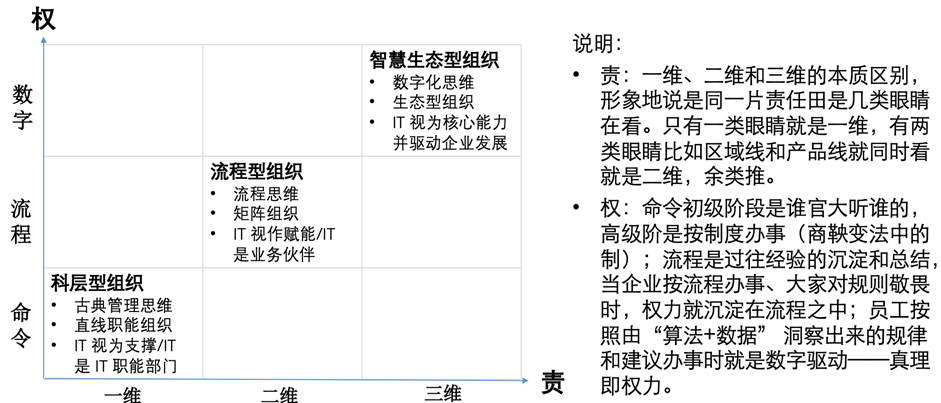

权力本质上讲是施加于个体并影响其在特定情境下自由选择的支配和控制。权力分类有很多种,从施加对象上看,有人权、财权和事权;从权力类别看,有决策者、知情权和质询权、执行权。从资产视角看,有所有权、使用权、增值权和收益权。本文要探讨的是基于权力载体与表现形式的分类,该视角下,权力可分为即命令驱动(职能驱动)、流程驱动(方法驱动)和数字驱动(规律驱动)。

命令驱动。所谓命令驱动就是指员工听命于上级和制度(制度是上级意志的文字化表达),其极致状态,是顺我者昌,逆我者亡。在这个范畴下,有人治和法制(Ruleby law)两个分支。所谓人治,就是领导者直接发号施令,想怎么干就怎么干。所谓法制,是领导或组织把自己的意志转化为规章制度或法律条令,核心是尊上而不侵、制人不治己。

流程驱动。所谓流程驱动是指组织把把权力授在流程上,固化在系统中,让员工按企业总结出来的流程亦即最佳实践办事,目的是追求全局最优。用华为任总的话讲,"我在华为是没有权力的人,权力不在我手里,权力在公司的流程里,我可以讲讲我的想法和看法,但不影响决策和规划"。与流程驱动相对应的政治字中的权力概念是法治(Rule ofLaw),与法制最大的不同,是法治中的“法”是大家共同议定且须共同遵从——即使最高统治者也不能例外。这种状态的形象表达是“王在法下”。

数字驱动。这里的数字驱动不是KPI绩效考核与激励意义上的数字驱动——考核意义上的数字驱动属于命令驱动中的目标确定与赏罚分明,是指基于数字平台用“算法+数据”得出来的规律或真知去驱动和指挥员工行事,即大家按规律办事。从这个意义上讲,数字驱动是“知识就是力量”、“真理就是权力”在权力领域中的另一个表达。

综合上述,权力从命令驱动到流程驱动再到数字驱动演进的过程,就是企业不断从必然王国走向自由王国的过程。在命令驱动企业,天下安危与苍生福祉,咸决于朕。君明臣贤,则形势大好,否则江河日下、民不聊生。到流程驱动和数字驱动阶段,已是“王在法下”,不过流程驱动中的“法”更多是过往经验的总结沉淀,是方法和做法;而数字驱动中的“法”更上层楼,她给出的是主体当下此刻的最佳选择,可直接替代或辅助决策。打个比方,命令驱动就好比靠人去捕鱼,流程驱动则是用筌捞鱼,而数字驱动则是给你的已经就是鱼,得鱼忘筌正是数字驱动相较于流程驱动的最好表达。

前面讲到,权力本质上是一种控制,接下来的问题是,崇尚自由的个体为什么会接受外部权力控制?此问题就涉及到权力的效力或权力的服从。服从权力本质上就是交易,即员工牺牲自由以换取他看重的价值,这一观点源自法国二十世纪下半叶最有影响的思想家福柯。沿此展开,员工对权力的服从度和他对须放弃的自由的看重度(A)成反比,与组织给予的对价(B)及其与员工需求的匹配度(C)成正比。其中A和C与员工个性及情境相关,正常谓“兵无常形,水无定势”以及“甲之熊掌,乙之砒霜”也;B是企业所拥有的激励资源的一个子集。而企业业拥有的激励资源可用MAP2来概括,即传统意义上的钱(Money)、名(Appreciation)、权(Power)和新生代以及知识型员工所特别看重的学习与成长(Mastery)、工作中的自主性(Autonomy)以及工作本身所具有的意义如实现自我和造福众生或改变世界等(Purpose)。

总结。控制视角的权力观和交易视角的权力观,表面矛盾,实则是一枚硬币的两面。控制视角的权力观,讲权力的阳面,即把自己意志强加对方让其遵从的可能性和行为力。交易视角的权力观,讲权力的阴面,即从受控者要放弃自由并接受控制所需要有的对价,亦即“利”的视角。责权利的解读,其一以责为核心,即完成既定任务需要什么权力可得到什么回报;其二以权为核心,即在组织这张权力网中,个体作为主体有哪些权力、作为客体受哪些权力所控制,以及接受这些控制所需的对价(交易观)。

3、全局整合

职责分维探讨分工以提升效率,全局整合研究如何合异质的“众”即部门和单元为和而不同的“一”即组织以创造价值。用责权矩阵解读全局整合如下图所示。

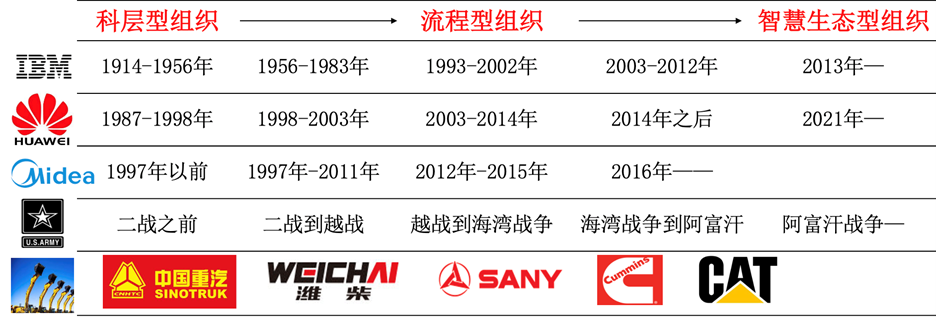

对上图所列三种典型组织形态解读如下:

科层型组织强调上级对下级的绝对控制,通过人治加法制把个体组合成一维直线职能型组织。与之对应的管理理论,是泰勒、法约尔、吉尔布雷丝夫妇和韦伯等人的经典管理理论,这些理论都强调员工只有一个上级且不应越级指挥。

流程型组织的特点,一是用“流程管理例常,命令管理异常”,把权力授在流程上;二是强调用流程端到端拉通职能以高效为客户创造价值;三是组织通常是二维甚至多维组织。与之对应的管理理论,是迈克尔·哈默、詹姆斯·钱皮以及达文·波特等人所代表的流程管理与企业再造学派,强调企业要以客户为中心,须用端到端的流程为客户创造价值并组织工作。

智慧生态型组织的特点是把共性能力构建在数字平台上,实时赋能数量众多一线团队高效且敏捷地响应市场变化与客户需求。其极致的发展状态,用《六祖坛经》的话讲,是“一即一切,一切即一”。“一即一切”是不同岗位、不同职能、不同员工的权责与能力,不外组织这个“一”在不同场景下的分有;“一切即一”是指每个员工都能实时且应需地调用企业拥有的资源与能力,即便独处于万里之外的异域,也不是一个人在战斗,而是后面有个整个组织的实时支持,能呼唤万里之外的平台炮火。美军在阿富汗战场上,特种小分队在卫星引导下前线突进,发现敌情就呼唤海湾航母炮火饱和打击的例子,就是典型的智慧生态型组织。

上面三种组织形态,代表了组织发展水平和组织演进方向,如下表表示。该表说明:

不只是企业,军队演进也符合上述规则;

组织发展有规可循,有如马克思主义所讲的社会纵向发展必然沿奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会和共产主义社会渐次演进一般;

同一行业中不同企业的竞争优势与企业自身的组织演进所处之阶段高度正相关。

4、小结

职责分维探究的问题怎样通过分工以提升效率,权力分类和全局整合探讨合作。分工的核心是化整为零以提高效率,其结果是“组”——即把一个整体分成不同的小组;合作的核心是合众为一以创造价值,其要点是“织”——把分工形成的组用合适规则“织”在一起重构成为高效运营的整体。不得不佩服老祖宗造词的功底,这么多学者一直苦苦追寻组织到底是什么而不得其要,而我们所要探讨的答案恰恰就在“组”和“织”两个字最本原的含义之中。

国外组织理论架构在分工协作上,中国式管理一开始就在讲如何制人治人,这一脉的学说到韩非子那里就已经达到了顶峰。研究分工协作的学问是科学,可层积而渐臻极致;研究管人的学问是艺术,本身并不创造价值(上峰爽不在讨论范畴之列),结果是几千年来把人管得越来越难受。这不能不说是我们的悲哀。

03

目的因,即组织为了什么存在

对于这个问题,学界有两派观点。一派以德鲁克为代表,基本假设是组织就象机器,认为组织的目的和价值,不能在内部发现,只能存在于企业的外部。进而言之,企业的目的就是创造客户,并高效为客户创造价值。另一派观点以阿吉·里思与彼德·圣吉等为代表,认为组织是个生命一样,从其诞生的那一刻开始,就是让自己活着而且活得更好。

表面看这两派观点从基本假设到核心观点都针锋相对,实际上这两派观点并不冲突。借用儒家的说法,这两派观点可概括为“内圣外王”。“内圣”视组织为生命体,而任何生命体按《自私的基因》作者道金斯的说法,所有生命从本性上讲都是自私的,都是追求自己的基因能持续下去并在更大范围和更长周期存续。实现这一目标须满足三个条件。第一个条件,是德鲁克所说的创造顾客,华为的讲法是以客户为中心给客户创造价值。第二个条件,是让员工至少是核心员工满意。在巴纳德那里,这表现为员工眼里的组织诱因大于自己贡献,用华为的话讲是以奋斗者为本,让员工在平台上成长、成就和成才。第三个条件,是遵规守纪且按社会良俗运营,积极承担社会责任,力做优秀企业公民。上面三个条件用专业的话讲,是组织所有利益相关者特别是客户、员工和伙伴等在和组织互动中享受到“消费者剩余”,亦即和组织的交易和互动中,客户、员工和伙伴都感觉占了便宜或者至少没有吃亏因而愿意和组织一道继续,而这就是“外王”。

综合起来,作为沉淀在员工大脑之中的网络联接,组织从其诞生那一刻起就是一个生命体。用儒家的说法,组织的目的因可用“内因外王”四个字来高度概括。用亚当·斯密的说法,组织的目的因是“主观利己,客观利他”——主观利己是让自己基业长青,客观利他成就利害相关者(Stakeholder)——至少顾客和核心员工。

04

动力因。即组织靠什么来驱动

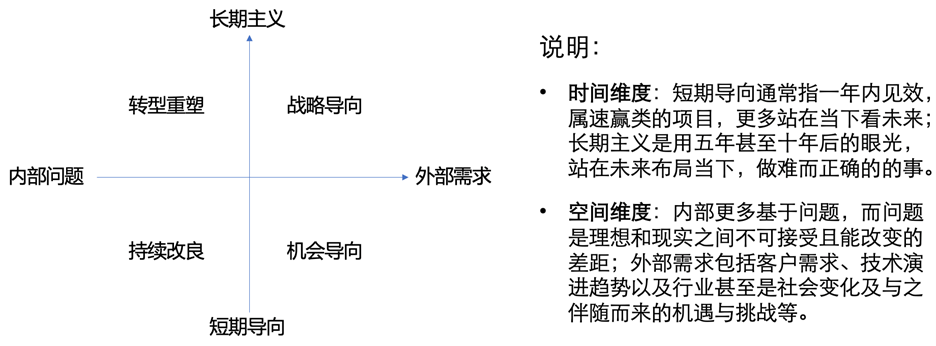

驱动组织的两类因素,以及与之相匹配的四种组织行为模式,参见下图。

上述两个维度,看起来两两对立,但实践中却须圆融。当然企业发展不同阶段,需要有不同的取舍。比如企业规模不大的时候,更多是机会导向和持续改良;但发展到一定规模且有历史积累的时候,如果还一味强调机会导向和持续改良,很有可能就会能抓住明天不会有明年。

为什么有历史积累的企业要强调转型?因为企业的组织与文化在很大程度上讲,都是与过往生存结存相匹配的,越是久远的企业,越是成功的企业,其内外部诸要素之间不但匹配度高且相互耦合度紧,在环境稳定且未来可期的时代,这是个很大的优势;然现在是乌卡时代,企业背着“过去成功的井”去勇闯和过去相比已是翻天覆地的天涯,其结果早就已注定。

05

总结

很多教科书把组织结构分为直线职能制、事业部制、项目制、矩阵制等,这个说法,和说今天高朋满坐,有北京人、天津人、男人、女人差不多。该说法堂而皇之写在教科书上,说明我们对组织的理解有多么贫乏。组织如此的重要,以至于我们所有的痛苦,都或多或少是由组织所施加;我们所有的幸福,都或明或暗地与组织相关。但在理论上,我们现在连组织是什么都弄不明白。虽然理论上的糊涂并不等于实践上的败北。证明这一观点的案例有三:一是商鞅变法的核心就是组织变革——变封建制为郡县制;二是华为这些年让人肃然起敬的业绩,表面看是华为和任总舍得分钱而且很会分钱,然实质是通过流程、文化和人才建设等打造出了在中国历史上第一次用经济而非军事手段凝集了全球二十多万知识分子且让美帝都畏惧的商业组织;三是毛主席从1927年上井冈山到1949年席卷天下,表面看是他能让周恩来、朱德、彭德怀、林彪、粟裕等那个时代最杰出的那批牛人死心踏地地追随自己,而实质是其亲手打造了一个用马克思主义和中国实际相结合之毛泽东思想武装起来的伟大组织——中国共产党和共产党领导下的解放军,在组织面前,林彪即使握掌辽沈战役后之百万雄兵也不敢和组织提要求、谈条件。

列宁说得好,没有革命的理论,就没有革命的行动。没有牛顿的发现,就不会有第一次工业革命。同样地,没有正确的组织理论作指导,现实中企业特别是大企业的组织建设就会在必然王国多走很多弯路,而这正是很多企业“其兴也勃焉,其亡也忽焉”的一个重要原因。中国这么多企业中真正可以称得上伟大的企业寥若晨星,中国2000多年历史长河中真正成功的变法加起来不超过五次,其背后很重要的一个原因,就是没有正确组织理论做指导,更多是靠天才级英雄摸着石头过河。

本文标题叫组织的本质,英文取Thenature of Institution,是想探讨万花表象背后的组织本质,源正则流清、根深方叶茂。

本文链接:https://www.liumenghao.com/qiye/4971.html

-

欧阳杰:我们对组织的理解有多么贫乏,四个角度探讨组织的本质

972 人参与 2022年04月30日 07:52 分类 : 企业管理学_企业文化建设_企业运营_企业家名录 评论

- 2022-05-02 10:35欧阳杰:伟大组织的动力“铁三角”!或是直接影响企业兴衰的“关键要素”

- 2022-05-06 16:31欧阳杰:数字化时代下,高绩效组织的“成功方程式”

- 2022-05-01 12:32欧阳杰:行之有效的逻辑才是真逻辑,一切对目标无益的“组织能力”皆为内卷