兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 - 第233页

道学是华夏觉醒的核心

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 412次

“当科学家登上一座高山后,却发现神学家早就坐在那里了!”——爱因斯坦科学巨匠爱因斯坦与心理学大师弗洛伊德是两位世人敬仰的大师。爱因斯坦思维敏捷深邃,思路广泛无所不及,他曾研究过《大藏经》、《易经》,他知道科学是有局限的,在他的日记里曾三次提到《易经》,并写道:“如果将来有一个能代替科学学科的话,那么这一学科唯一的就是佛学。”虽然佛经只是无边佛法的一部分,爱因斯坦已从佛经中看到了佛法超科学的端倪。爱因斯坦与弗洛伊德对科学抱着真正求实的态度,而对神奇的超科学现象,并没有随意否认和排斥,而是颇有兴趣,进而去思考论证。另一位将物理学与道学联系起来的科学家是钱学森1980年 6月4日,钱学森访问了《自然杂志》。他从开发人的潜能的角度表示支持人体特异功能的研究。他说:“一项新的科学研究,在刚提出的时候,

真实世界的残酷真相与华夏的使命(深度好文)

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 361次

摘自往期内容在非典与新冠之间,有条无形的藤蔓,这条藤蔓通向已构筑了数十年的生物基因战巢穴,它的目标,是对特定人种进行大规模的人口削减、及至种族灭绝;近年来,在一系列特殊时刻发生的“天灾”之间,也有条无形的藤蔓,它通向同样构筑了数十年的地球物理战魔窟,它的图谋,是要摧毁目标国家的生态环境、削弱目标人口的体质与生存质量、掌控各主权国家的粮⾷食权与生死命脉;中华医学、汉字、历法、易经……,这些智慧体系当属华夏文明的精髓、人类智慧皇冠上的明珠,然而一个多世纪以来,它们被有意识地边缘化、妖魔化、棒打绞杀。其幕后,隐匿着同一个大蜘蛛侠,在它编织的蜘蛛网上展开的,是文明沉浮的较量、民族存亡的博弈;在这个盘根错节的黑暗蜘蛛网上,密集悬挂着以各种面孔现⾝身世界舞台的“蜘蛛”,他们是招摇过市的“投资天才”与实业

一篇穿越时空的奇文

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 404次

毛泽东《心之力》著于1917年宇宙即我心,我心即宇宙。细微至发梢,宏大至天地。世界、宇宙乃至万物皆为思维心力所驱使。博古观今,尤知人类之所以为世间万物之灵长,实为天地间心力最致力于进化者也。夫中华悠悠古国,人文始祖,之所以为万国文明正义道德之始作俑者,实为尘世诸国中最致力于人类与天地万物精神相互养塑者也。盖神州中华,之所以为地球优雅文明之发祥渊源,实为诸人种之最致力于人与社会、天地间公德良知依存共和之道者也。古中华历代先贤道法自然,文武兼备,运筹天下,何等之挥洒自如,何等之英杰伟伦。然天妒九州,外侵内乱,泱泱华夏,愚昧丛生。国人于邪魔强盗阴险心力渗透、攻击治下,神圣使命渐渐失忆,煌煌中华民众却败于众生甘愿自卑、沉沦、散弱之积弊。外侵内斗,有德者心力与物力难济,空有济世情怀。无德者无耻与无畏沆

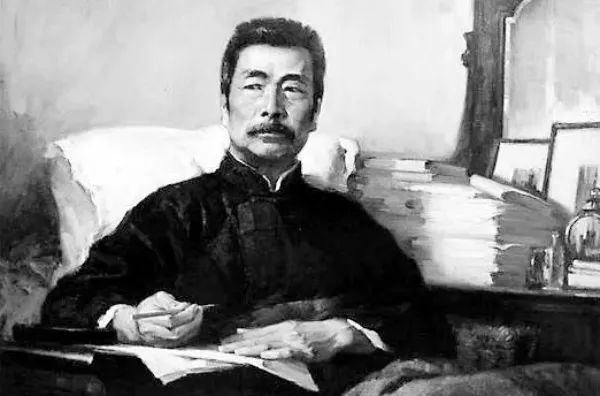

鲁迅:读书杂谈

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 358次

作者简介:鲁迅(1881-1936),著名文学家、思想家、革命家、教育家。说到读书,似乎是很明白的事,只要拿书来读就是了,但是并不这样简单。至少,就有两种:一是职业的读书,一是嗜好的读书。所谓职业的读书者,譬如学生因为升学,教员因为要讲功课,不翻翻书,就有些危险的就是。我想在坐的诸君之中一定有些这样的经验,有的不喜欢算学,有的不喜欢博物,然而不得不学,否则,不能毕业,不能升学,和将来的生计便有妨碍了。时我自己也这样,因为做教员,有即非看不喜欢看的书不可,要不这样,怕不久便会于饭碗有妨。我们习惯了,一说起读书,就觉得是高尚的事情,其实这样的读书,和木匠的磨斧头,裁缝的理针线并没有什么分别,并不见得高尚,有时还很苦痛,很可怜。现在再讲嗜好的读书罢。那是出于自愿,全不勉强,离开了利害关系的。——我

张宏杰:张献忠杀人考

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 535次

作者简介:张宏杰(1972-),作家,学者,中国人民大学历史学院研究员。一崇祯十七年(1644)六月二十一日,重庆通远门外的广场上,三万七千名明军聚集。他们被编成百十个长队,鱼贯前进,到队伍前的木案处,伸出右手,放在案上。站在木案前的士兵手起刀落,那只手应声而断。这是明末农民起义军张献忠部在处理被俘明军。六月二十日,张献忠攻破重庆城。这是他入川之后的第一个大胜仗,全军上下,兴高采烈。张献忠特别指示,虽然明军曾经顽抗,但“八大王”(张献忠自号)此次宽大为怀,俘虏一个不杀,仅剁手为戒。这些俘虏没有理由不庆幸。但还有人希图进一步的侥幸。农民军明令伸右手,有人却伸出了左手。一刀下去,左手掉了,然而又被拦住:“右手!”于是两只手都废掉了。这些断手的士兵被放出城,逃奔各自老家。他们把恐怖像瘟疫一样传播到

桑兵:耐住性子倾听历史的原声

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 729次

作者简介:桑兵(1956-),浙江大学文科资深教授、中山大学近代中国研究中心主任、孙中山研究所所长。学术界每每有些类似“围城”的悖反现象,譬如有些专业治史者觉得史学无用,不能影响社会,总想逃离,而不是研究历史的反而好讲历史,且大受欢迎。前者喜欢说理,又并不擅长,引新知借别科,越说越不在理;后者专讲故事,不免添油加醋,杜撰太多,形同演义,虽已非历史,却栩栩如生。坊间喜其生动,无所谓真伪,一般而言也无伤大雅;或者痛心疾首,以为天塌地陷,实则《三国演义》与《三国志》并驾齐驱的情形由来已久,各司其责,无须划一,也无法统一。作为专业人士,倒是应该反省一味说理的流弊,事实说不清,道理讲不明,历史著述读来味同嚼蜡,坊间毫无兴趣,业内也不以为然。史学首重纪实与叙事,纪实的功能触碰公私各方的隐私,后来受到多方

葛剑雄:读书到底能不能改变命运?

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 406次

作者简介:葛剑雄(1945-),著名历史地理学家,《王者荣耀》学术顾问,复旦大学图书馆原馆长。媒体上关于读书的文章不少,但相当一部分是误导。比如有人提倡快乐学习,大体上,读书是快乐的,但读书不能只要快乐,有些枯燥的书也要读。也有人说,书应该写得让大家都懂,这种观点也不对,一些科学原理或深奥的思想很难写得人人都懂,阳春白雪注定是少数人的。文学史说白居易写诗通俗易懂,连老太太都能懂,我不太信——这老太太也许就很有学问,一般的老太太,《卖炭翁》或许听得懂,《长恨歌》也能听得懂吗?还有人说现在是读图时代,我不反对读图,21世纪有很多有意义的图,但绝不是所有东西都能通过图来反映。有些事画图的确看得懂,可有些事画图不但看不懂,可能还会引起误解。我们应该怎样读书?每个人都不一样。我小时候受到的教育是为政治

吕思勉:历史和文学

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 374次

作者简介:吕思勉(1884-1957),历史学家、国学大师,与钱穆、陈垣、陈寅恪并称为“现代中国四大史学家”。讲《三国志》,大家所最喜欢听的是战事。我现在说了许多话,一点战事也没有提到,读者诸君一定要不耐烦了。且慢!战事是可以讲的,《三国演义》式的战事却不能讲,因为这根本是文学,不是历史。文学固然有文学的趣味,历史也有历史的趣味。充满了离奇变幻的情节,使人听了拍案惊奇,这是文学的趣味,但意义实在是浅薄的。因为文学是刺激感情的东西。要求感情满足,其势不能使人多用心。所以演义一类的书,所说的军谋和外交手段等,看似离奇变幻,神出鬼没,要是我们真肯用心,凭着事理想一想,就知道他所说的话,都极幼稚,只好骗小孩子罢了。讲历史却不然。历史上的事情,都是真实的。其中如军谋和外交问题等,关系何等重大!应付这些

延长胃部寿命,注意这5种进食习惯!

发布 : 兰清阁 | 分类 : 养生_养生知识 | 评论 : 0人 | 浏览 : 476次

养胃应注意饮食细节,比如饭前喝汤、定时定量、少油炸、细嚼慢咽等等都是让胃部工作更高效,同时又可以延长胃部寿命的方法。 1饭前喝汤 到饭点先别忙着狼吞虎咽,来一小碗汤可以开胃,让胃液分泌充分,有助于后续进食的消化吸收,应避免饭后喝水,会影响正常的食物消化。2定时定量三餐有规律,避免暴饮暴食。因为这样可以让胃部和大脑形成条件反射,一到饭点消化腺就会开始分泌,可以更好的助消化。到饭点时间,无论肚子是否饥饿,都应该主动吃点东西,让胃部有规律的运动起来。吃饭记住7分饱,早上吃好,晚上吃少,夜宵少吃。因为睡觉前进食导致胃酸分泌,产生大量的热对胃部不利。如果晚上吃太多了,也可以多拍拍肚子和做卧位拉筋,非常有助于消化,这样就不会影响睡眠了。3少油炸因为油炸食物不易消化,更容易引起消化不良,导致血脂升高,反

李白的巅峰之作,全篇都是名句,开篇11字几乎人人会背

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 488次

来源 | 诗词世界作者 | 胡仕林酒入豪肠,七分酿成了月光,余下三分啸成剑气,绣口一吐,就是半个盛唐。众所周知,李白爱酒也爱写诗。若要在他所有的诗中,挑出最好的一首,大家也许都议论纷纷、莫衷一是。而诗词君认为这首写得最好《宣州谢朓楼饯别校书叔云》。弃我去者,昨日之日不可留;乱我心者,今日之日多烦忧。长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。俱怀逸兴壮思飞,欲上青天揽明月。抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。人生在世不称意,明朝散发弄扁舟。这首诗是李白送别叔叔李云的即兴之作。虽是送别,却不写送别,诗中虽郁闷不平,却又见豪情逸兴,相信读完会让你释然一些愁苦。这首诗的标题是《宣州谢朓楼饯别校书叔云》。谢朓楼,是为南朝诗人谢朓修建的楼。校书叔云,是指他的族叔李云。李云是唐代散文家,