兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 - 第186页

读诵经典,培养孩子聪明又沉静的最好方式

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 362次

刚才说你用很多的时间去做功课,功课会进步这是加法,这个加分的比例越来越弱。而读经呢?用一段时间读经,他的成果是乘法,读经对语文能力的提升和性情的陶冶,其效果是很快速的,读经长进之后,再回头过来做其它的学习,做学校的功课,就非常简单了。所以刚才才说用十分之一、二的时间精神,就可以把学校功课完成。那些功课也不必老师教,因为私塾是混龄教学,而老师最主要的工作是教读经,其它的功课只好让学生自己做。凡是自己做功课,每个孩子都非常高兴,因为从他自己心里明白过来,所以高兴。功课的进度怎么安排呢?没有一定进度,每个人做到他不会做的地方停下来。每一个人都尽了自己最大的聪明努力了,做到哪里算哪里,有的人比一般同龄的孩子超前,有的人落后,你都不要急,急也没有用,他在不能做的地方停下来,等他再长大一个月长大一年,他

王阳明家训:短短96字,却是孩子一生做人的基础

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 394次

父母是孩子最好的老师。趁着孩子还小,给他一个正确的处世观念,就是送给孩子快乐的人生。心学大师王阳明的家训,浓缩了为人处世的大智慧。短短96字,却是孩子一生做人的基础。01勤读书,要孝悌知识拓宽格局,格局成就人生。读书,是获取知识,打破门第之见最廉价的捷径。一个七岁的男孩不读书,就可以放羊挣钱。过了十年,这个孩子就能放牧一大群羊。可是过了二十年,他也就达到了能力的上限,这一辈子也就只能放羊了。如果让这个七岁的孩子读书,二十年后,他早已走出山沟,在城市站稳了脚跟。除却知识,羊羔跪乳,乌鸦反哺,孝顺父母,是做人的天性良知。若是父母身体力行的教会了孩子什么是孝顺,这个孩子就会知道推己及人,心怀父母。一个高情商,懂孝顺的孩子长大了,也会知道尊重父母,照顾父母。从小教育孩子认真读书,孝敬父母,这是王阳明

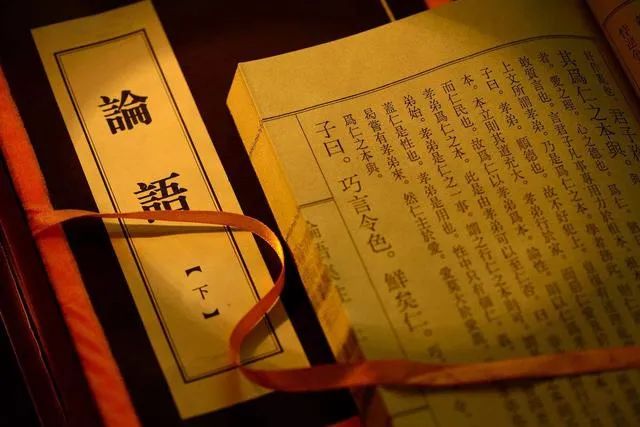

《论语》:人一生的修行,就在这三戒中

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 387次

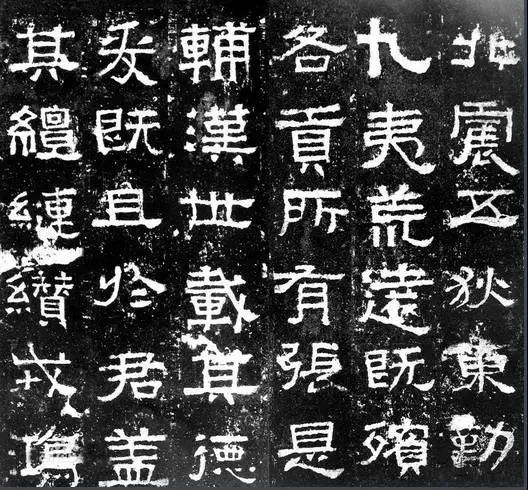

从古至今,无论是政治格局还是经济水平,还有人类的思想观念,都在发展变化中。唯一不变的是什么?人性!这一点上,今人与古人没有什么区别。孟子提人性向善,荀子谈人性本恶,实际上,人本身就是善与恶的混合体。扬“善”容易,控“恶”难,每一个年龄阶段都有各自要面对的问题。看看孔老夫子怎么说的,《论语•季氏》中有段话:“君子有三戒:少之时,血气未定,戒之在色;及其壮也,血气方刚,戒之在斗;及其老也,血气既衰,戒之在得。”孔夫子没恐吓人,把人生分了三个阶段,并且说了每个阶段要注意的问题。这里面的“戒”,就今天来讲,不是完全断绝。孔子不绝情,“戒”完全可以理解为控制。01少年,血气未定,戒之在色“血气”是什么?就是人的本能。从字面意思来看,年少的时候,血气还不成熟,要戒除对女色的迷恋。这句话的重点在“血气未定

王财贵教授:读《论语》,做一个幸福的人

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 415次

《论语》开篇第一章“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”古人写书有一个很奇特的现象,往往把最重要的摆在最前面。你读《老子》,最重要的是第一章“道可道,非常道”;你读《庄子》,庄子向往的境界就是第一篇《逍遥游》;你读《荀子》,荀子一直苦苦劝导世人要好学,荀子第一篇就是《劝学篇》。 当你读《论语》读到某一章,觉得这智慧真高啊!这就是你智慧长进的时候,你的心中充满智慧,你以智慧来过生活,以智慧来充满你的生命,这就是仁者的境界。每个人去读《论语》就会有这种感受,只不过有时持续一小时、一天或二天。最有智慧心灵越清明的人,就感动得越深越久。 在孔子的学生中,被智慧所感动得最深远长久的是颜回,孔子说“回也,其心三月不违仁。”颜回感动三个月,三个月整个生命都在充实、饱满

《庄子》:眼界决定境界,境界决定成就

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 528次

01眼界决定境界什么是眼界?眼界是所见事物的范围,借指人们认识客观事物的宽度或广度。什么是境界?境界本为土地的界线,常指人们思想认识上所达到的深度与高度。一个人的思想境界,基于其对客观事物的见识、理解与认知,表达的是其精神追求和人生价值取向的视角与层次,并蕴含在其为人处世、工作生活和待人接物的各项活动之中。境界与眼界有着密不可分的关系。人们用“井底之蛙”比喻眼界狭窄,用追求“蝇头小利”比喻境界低微,用翱翔于万里长空之上的雄鹰比喻目光远大、志向高远,所表达的,正是眼界对境界的意义。没有开阔的眼界,就很难拥有崇高的境界。眼界决定境界,眼界是境界的前提。“夜郎自大”,也是因为崇山峻岭阻碍了夜郎国君的视线,不知丛山之外汉之辽阔。视野所及,心之所思,行之所至,体现出的是眼界与境界的统一。02境界决定成

王财贵教授:读经的孩子,不只语文好,所有功课都好

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 412次

1、教育是非常简单的事,教育是非常轻松愉快的事,要培养人才,是不费吹灰之力的事。本来一个孩子,他就是那样的天真纯洁,他的品德,我们只要不破坏他,就很好了;本来一个孩子生下来潜能无穷,我们只要不障碍他,就不错了。2、人除了身体的长大之外,还有内在精神的、心灵的、文化层次的成长。3、一个中国人不能读文言文,就代表他不能了解自己的祖先,只好被当作一个从零开始的原始民族来看。4、我们不是跟着孔子走,而是通过孔子的教导,比较容易启发我们内在的智慧。经典是唤醒人性的著作,不是来压迫你,不是来宰制你,不是来奴役你,千万千万要认识这一点,不要错认了圣贤,耽误了自己。5、一个儿童的记忆力,是一辈子最好的时候,所谓黄金时代。从出生开始,记忆力就开始成长,这个时候如果训练他的记忆力,可以成长五倍到十倍,有的人甚至

不鼓励孩子看课外书,因为那些书没什么意义

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 421次

老实读经:没有故事,没有游戏,没有花俏,只有读,就是这样读,一天读八个小时,没有故事,没有游戏,没有花俏。这样才能把他的生命尽情地开发出来,他的现实生命才能够跟内在生命打成一片。一个人如果要读知识的书,非常容易,但要读经典,时机难得,而现在正是读经的时候,应该赶快读经才是上策。如果一个孩子六七岁时,没有看过白雪公主的故事,他读经到了十七八岁,想要看白雪公主的故事,那时满肚子都是学问,来看白雪公主的故事,会了解得更好,而本来的七个小矮人不会变成八个。但是,六七岁的时候不读论语,到十七八岁才读到,就不一样了。虽然「学而时习之」五个字读起来声音一样,但意义就不一样了。原来知识和智能的学习方式不同,读经典跟读课外书的时机不同。现在整个世界都在提倡阅读,我们中国只好跟着提倡。一般人以为学生喜欢读课外书

诵读经典的孩子,一定能成为大才吗?

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 376次

记者问:读经教育推广了十多年,现在是不是形势喜人?先生答:百年教育思潮的反正不是那么容易,听到这种理念的人付出实践的少。不过随着思想的开放,从2001年开始,民间与政府都对读经教育日渐重视,西方中文热的推波助澜也助长了读经的推广,政府也在提倡传统文化,一些地方国学教育进入校园。读经是国学的一部分,狭义的读经是以读《论语》开始,以诵读的方式教学,广义的读经指的是读《三字经》、《千字文》、《弟子规》、唐诗等,更容易让人接受。这种国学启蒙虽然跟我的理念有距离,但风气之下也带动了读经的推广。如果将这种国学启蒙的诵读也算作读经教育的话,那么大陆读经的学童已超过一亿了。在台湾,有超过三分之二的学校在实行读经教育。记者问:您怎么看待深圳人的读经热度?先生答:读经是智慧有相当高度的人才做的事,北京、上海一些

王财贵教授:读诵经典,先从论语还是易经开始?

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 462次

家长问:读经从易经开始?还是从论语开始?教授答:说读经从易经开始读起,本也没什么不可。因为读经只是小和尚念经,只要是有经典性的价值,都可以读的,都可以由之开始,这是我的基本主张。只是考虑到如果只能读一本的话,则从文学和哲理教育的长远效果考量,宜读论语。或许您,或许其他人有别的看法,以易经之效为高,先读,就像有人以老子为高,先读。这是个人的见解,不是我能左右的,我没有那权利,也没那野心,要人遵照我的意见,更没那么笨,以为人人会遵从我的意见,所以这是开放的。我提倡先读论语,没有提倡先读易经,我认为并不会造成我的局限性。让孩子读经,要以何部为先,那可以是主观的,因此也是是自由的。但如果要讨论何者为先的理由,却不是完全自由的,因为它有相当的客观性,那客观性就是学术与教育的道理,那是要从人生的全面的道

一个人最大的清醒,是摆正自己

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 397次

《道德经》中说:知人者智,自知者明。人生最困难的事情,就是认识自己。有本事的人不炫耀,有涵养的人不高调;有素质的人不计较,有修为的人不暴躁。认清自己,摆正自己,脚踏实地,戒骄戒躁,人生才能行稳致远。摆正自己的位置常言道:尺有所短;寸有所长。每个人都有自己的长处,有属于自己的位置。只有摆正自己的位置,才能把握人生前进的方向。如果位置错了,方向偏了,就像一艘远航的船,不仅无法到达目的地,还会有沉没的危险。齐国丞相晏子,以贤明著称,他德高望重,地位尊崇,但为人却十分低调。然而,晏子的车夫却不然,他坐在车上的大伞盖下,挥鞭赶着高头大马,神气活现,十分得意。有一天,车夫的妻子看到了他赶车的样子,十分不满,要跟他离婚,车夫不解,询问原因。妻子说:晏子贵为宰相,做人却十分谦逊。而你不过是个车夫,却趾高气扬