兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 » 哲学 - 第4页

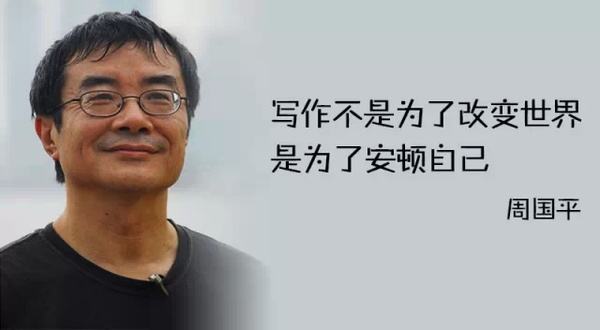

周国平:鉴定一个人是否真诚的可靠标准

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1517次

真实是最难的,为了它,一个人也许不得不舍弃许多好东西:名誉,地位,财产,家庭。但真实又是最容易的,在世界上,唯有它,一个人只要愿意,总能得到和保持。人不可能永远真实,也不可能永远虚假。许多真实中一点虚假,或许多虚假中一点真实,都是动人的。最令人厌倦的是一半对一半。一个人可以承认自己有种种缺点,但决不肯承认自己虚伪,不真诚。承认自己不真诚,这本身需要极大的真诚。有时候一个人似乎敢承认自己不真诚了,但同时便从这承认中获得非常的满足,觉得自己在本质上是多么真诚,比别人都真诚:你们不敢承认,我承认了!于是,在承认的同时,也就一笔抹杀了自己的不真诚。归根到底还是不承认。对虚伪的承认本身仍然是一种虚伪。真正打动人的感情总是朴实无华的,它不出声,不张扬,埋得很深。沉默有一种特别的力量,当一切喧嚣静息下来后

生命的修行:告别复杂,回归简单

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 2181次

01、佛界易入,魔界难进宋代有一位禅宗大师,叫青原惟信,他曾经提出参禅的三重境界,这其实也是人生的三种境界。“未参禅时,见山是山,见水是水。及至后来亲见知识,有个入处,见山不是山,见水不是水。而今得个休歇处,依前见山只是山,见水只是水。”人生的第一重界是,见山是山,见水是水。人生最初的时候,看问题简单,看到什么就是什么,是一种童真未泯的表现。然而人越长大就越觉得世界复杂,很多事情,不是表面看上去的那样,一是一、二是二。社会上纷繁的表象背后,暗流涌动,有太多太多不为人知的规则和秘密。看到的可能仅仅是冰山一角,并且不一定是真实的,这就到了第二重境界,见山不是山,见水不是水。人生最后的境界就是返璞归真。这就是第三重境界:见山只是山,见水只是水。这看似与第一境界一样,实则饱含了人生的大觉悟。日本的一

茫茫宇宙人无数,几个男儿是丈夫!

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1539次

文 :圣玄法师有时候听人说,因为佛教教人放下,告诉人们一切皆空,信佛是生活中失败者的安慰。这不仅仅是对“空”的误解,也并未了解佛教所说的“放下”。要说“放下”,《禅林宝训》里记载了一个故事,北宋神宗时的宰相王安石为了超度英年早逝的儿子王雱,把建康的田宅供养,兴建了宝宁寺,并礼请真净克文禅师住持,王安石一次设斋供众,特意供养了一匹名贵的素缣给真净禅师,用来做袈裟。真净禅师看了,并不以为宝,反而说:“我寻常批此,见者亦不甚嫌恶。”(我平常披着这件粗布做的衣,见到我的人也没有嫌弃我穿得难看。)无独有偶,因为批评王安石变法的苏东坡谪居黄州之时,作《黄州安国寺记》,记载了当时亲近继连和尚的经历,继连和尚为僧首七年,得皇帝赐衣,又七年,神宗皇帝拟加封赐号继连和尚,他却婉言谢绝,并说:“知足不辱,知止不殆

慧律法师:如何将法消化成自己的生命,提升生命品质?

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1472次

文:慧律法师把法入心,升华内在要将法消化成自己的生命,必须把法往内心里面融化。如果这个法只是在心外,我们说心外无法,法就是心,心就是法,所有的法都在启动我们内心的这颗觉性。什么是佛性?佛性就是觉性,觉性就是众生的心。所以,一定要把法入心,才能彻底改变佛弟子的生命,也才能升华我们的内在。我们的内在里面存在两股力量:一是真如的力量;二是无明的力量。如果我们的真如的力量胜过无明的力量,我们就得解脱,就得自在,就开智慧,就能够体用一如;要是我们的无明胜过我们的真如,那么我们就回归原点,继续做凡夫,继续做六道轮回的众生,也继续过着忧郁、烦恼、无明的日子。万法不离心,心即是万法所以,要把法融入我们的生命,所有的法都不能离开这颗心。十方三世一切佛,如何叫做度众生?度众生就是度掉内心里面的那颗贪心,从贪度到

静下来,找到适合自己的生活

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1368次

文:铃木大拙一个禅僧自认为修为不错,但就是经常被烦恼困住,以至于无法正常修学下去。他的师父说:“你看人们爬山,都是怎么轻便怎么来,不怕走得慢,才能真正走得远。”很可惜,我们一直都看不起行动慢的人,固执地认为他们要么是懒汉,要么就是傻子,其实,或许他们才是真正能够走得长远的人。一切对立面都是可以消除、融解的。比如快与慢,在很多时候我们以为不停地忙碌就必然能够有所获得,但实际上,如果我们慢下来、放松下来,说不定才能得到更多。毕竟,人只有学会如何放松,才能懂得如何加速。培养安详、随和、自然的心态,而这种心态并不是某个特别的人赋予你的,这是你自己在有过人生经历之后应当沉淀下的一种内在。有了这样的心态,你遇事时才不会张皇失措或者怒气横生。多看自己,向内看自己的念头和习气。当一个人把所有的关注点都放在观

周国平:人心中应该有一些有分量的东西,使人沉重的事是不会流失的

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1888次

人生中的大问题都是没有答案的,但是,唯有思考这些问题的人才可能真正拥有自己的生活信念和生活准则。人生中有些事情很小,但可能给我们造成很大的烦恼,因为离得太近。人生中有些经历很重大,但我们当时并不觉得,也因为离得太近。距离太近时,小事也会显得很大,使得大事反而显不出大了。隔开一定距离,事物的大小就显出来了。我们走在人生的路上,遇到的事情是无数的,其中多数非自己所能选择,它们组成了我们每一阶段的生活,左右着我们每一时刻的心情。我们很容易把正在遭遇的每一件事情都看得十分重要。然而,事过境迁,当我们回头看走过的路时便会发现,人生中真正重要的事情是不多的,它们奠定了我们的人生之路的基本走向,而其余的事情不过是路边的一些令人愉快或不愉快的小景物罢了。人生中一切美好的时刻,我们都无法留住。人人都生活在流变

周国平:每一个稍有教养的人应该有的经验

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1561次

一、最根本的责任心我把对自己的人生负责视为最根本的责任心,理由就在于,它是其余一切责任心的根源。一个人惟有对自己的人生负责,建立了真正属于自己的人生目标和生活信念,他才可能由之出发,自觉地选择和承担起对他人和社会的责任。正如歌德所说:“责任就是对自己要求去做的事情有一种爱。”因为这种爱,所以尽责本身就成了生命意义的一种实现,就能从中获得心灵的满足。相反,我不能想象,一个不爱人生的人怎么会爱他人和爱事业,一个在人生中随波逐流的人怎么会坚定地负起生活中的责任。实际情况往往是,这样的人把尽责不是看作从外面加给他的负担而勉强承受,便是看作纯粹的付出而索求回报。我相信,如果一个人能对自己的人生负责,那么,在包括婚姻和家庭在内的一切社会关系上,他对自己的行为都会有一种负责的态度。如果一个社会是由这样对自

王阳明:修好自己这颗心,百病不侵、扭转命运

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1487次

1修好自己这颗心可以百病不侵在虔州时,陈九川病倒了。王阳明说:“关于病这个东西,格也很困难,你感觉如何?”陈九川说:“功夫的确很难。”王阳明说:“经常保持快乐、乐观的心情,即为功夫。”可能大家在现实生活中看到过很多这样的例子——两个得相同疾病的人,一个人性格开朗,另一个人性格忧郁。那个性格开朗,能用乐观的心态看待疾病的人,肯定比另外一个性格忧郁、遇事悲观的人好得快。现代医学已经证明,对于一件相同的事情,如果人的心情不同,对自己的身体健康就会产生截然不同的影响。即使碰到很困难的事情,只要心态积极,凡事看到事情的光明面,充满乐观的意念,大脑处于这种和谐的状态,就会分泌出对身体有益的激素。相反,如果心情忧郁悲观,整天哀声叹气,处于一种苦闷怨怒的状态,大脑受到这种恶性刺激,就会分泌出对身体有害的物质

《道德经》:领悟3个字,日子越过越好

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1415次

过日子,看的是智慧。懂生活,靠的是经营。日子就像脚下的影子,你什么样子,他就什么样子。生活不会一直花团锦簇,也不会一直数九寒天。你点上一盏灯,才会有光;你燃起一束火,才会生热。你给予生活眼神,生活自然回报你好气色。《道德经》中说“我有三宝,持而保之。一曰慈,一曰俭,一曰不敢为天下先。”在生活里点亮智慧,日子自然充满机会。1慈——人品的基石《说文解字》中写“慈,爱也”。和善是慈,宽容是慈,仁爱是慈。高山流水遇知音,伯牙断琴是慈。羊羔跪乳鸦反哺,卧冰求鲤是慈。塞外弦起,吹角连营,封狼居胥是慈。慈是大爱,也是小爱。他是陆放翁诗中的“家祭无忘告乃翁”,也是杜子美笔下的“朱门酒肉臭”,更是苏子瞻口里的“一蓑烟雨任平生”。慈就像一个人身体的血脉,是人品的基础。一个人倘若心术不正,心中无爱,那他做一切都不

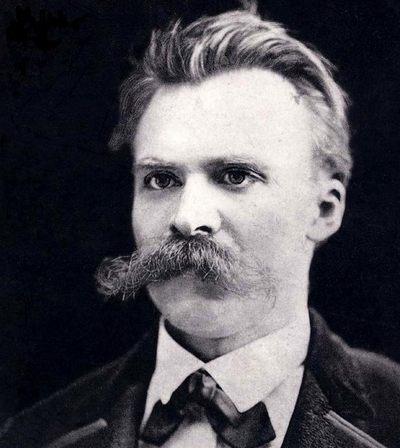

尼采十大经典语录,句句一针见血,刺耳,发人深省!

发布 : 兰清阁 | 分类 : 经典语录_语录大全_语录励志_励志短句_励志名言 | 评论 : 0人 | 浏览 : 2643次

尼采十大经典语录,句句一针见血,刺耳,发人深省!尼采十大经典语录之一:每一个不曾起舞的日子,都是对生命的辜负。尼采这句话无疑是敲醒了很多人的警钟,多少人对自己的生命辜负了?多少人看了这句话后,也想过着对生命不辜负的日子,可发现最终还是辜负了。因为多数人是不能左右自己人生的,多数人的人生都是被人安排的。所以说能做到对生命不辜负的人,都是很不简单的人。尼采十大经典语录之二:其实人跟树是一样的,越是向往高处的阳光,它的根就越要伸向黑暗的地底。《查拉图斯特拉如是说》这句话很多人理解的层次都不一样。有些人简单地就想到了这句,“阳光总在风雨后”。所以就更容易去懂尼采这句话了。越是向往阳光,它内心深处必将是先去经历了黑暗。不然也不会去向往阳光,尼采就是向往阳光的,鲁迅亦是,可自己却处在一个看不到光的世界。