兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 » 庄子名言名句 - 第2页

当你迷茫时,不妨读一读《庄子》

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 615次

闻一多先生说:“中国人的文化上永远留着庄子的烙印。”庄子最擅长讲故事,他让人们在有趣的故事中得到醍醐灌顶般的顿悟。《庄子》中有太多的智慧。有人说,每个人心里都住着一个庄子,没有任何一个问题是庄子不能解决的。只要你明白庄子说什么,任何人生问题都能迎刃而解。人到中年,感觉活得越来越沉重。当我们被过多的东西捆绑,陷在疲惫的泥淖中难以自拔的时候,不妨读读《庄子》。1清理杂念,专注于最重要的事庄子在《达生》篇里讲了一个木匠的故事:这个木匠叫梓庆,他擅长制作一种乐器,在上面雕刻出纤巧的花纹。每次做好之后,大家都惊叹不已,以为鬼斧神工。鲁国国君听说了他的盛名,召他进宫,问他是怎么制作的。梓庆说,我没有什么技巧,只是在制作乐器的时候,从来不分心。制作之前,先斋戒静养心思。斋戒三天,不再考虑成功后带给自己的功

庄子:真正悟道的人,他们高超的入世修行之道,有三个特点

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 961次

这年头,生不容易,生活更不容易。家家都有一本难念的经,人人都有不一样的经历。大倒苦水的人多了,眉开眼笑的人少了;坦诚相待的人少了,勾心斗角的人多了;互相埋怨的时候多了,好好说话的时候少了。越来越多的人,不合群,喜欢独处。其实,每个人都需要加入合适的圈子,需要别人的帮助,不能一辈子独来独往。做人,要懂得将心比心,用心换心。当你不理解别人的时候,那就站在对方的角度看问题,结局就大不一样了。真正聪明的人,总能够在社会的夹缝中找到立足之地,也能够从繁杂的社会里抽身而退。进一步与人交朋友,退一步各自安好。然而,对于悟道的人来说,如何入世却是一门行为艺术,真正悟道的人,他们在待人接物的过程中,会有这三个特点:第一、真正悟道的人,入世行真,知行合一庄子《人间世》篇中有这样一句话:“绝迹易,无行地难。”意思

庄子修行:人唯孤独,方能出众

发布 : 兰清阁 | 分类 : 自我教育_成人教育_素质教育_家庭教育_继续教育_爱的教育 | 评论 : 0人 | 浏览 : 869次

庄子说:“独来独往,是谓独有;独有之人,是谓至贵。”人生在世,我们每个人都是不同的个体。因为生而不同,所以难免会感到孤独。于是我们看到狮子一般的强者都在独自行走,只有牛羊那样的弱者,才成群。孤独会让一个人变得出众,而不是合群。孤独,让我们更加强大楚王派人来请庄子出任相国,而彼时的庄子还在钓鱼。庄子给楚王的使臣讲了一个故事:我听闻,楚国有一只活了三千岁的神龟,死后尸体被供奉在庙堂之上,受到朝拜。你认为,对于这只乌龟而言,是死后供人朝拜更开心,还是活着在泥浆里摇尾巴更快乐?使者回答:“自然是在泥水里摇尾巴比较自在。”庄子笑着说:“那么诸位请回吧!我也想在泥水里摇尾巴。”享受孤独,就是不去牺牲自己的感受迎合他人。有时候,心灵的自由,可以胜过他人口中的功名利禄。学会高质量独处,也是享受自己的人生。高

庄子:心斋与坐忘,两种重要的修养方法

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 2623次

心斋与坐忘“心斋” 和“坐忘” 是精神进入道境的两种修养方法,特别受到庄子研究者的关注。“心斋”的修养工夫着重心境向内收——由耳而心,由心而气,层层内敛。所谓“徇耳目内通”,即使耳目作用向“内通”,达到收视返听于内的效果。而“坐忘”的修养工夫则使心境向外放——由忘仁义、忘礼乐而超越形体的拘限、智巧的束缚,层层外放,通向大道的境界。两种修养方法之内收与外放虽异,但由工夫通向道境、由“为学”通向“为道”的进程则有相通之处。“心斋”和“坐忘”论题的提出,由于文义奇特,不仅令人费解,也很容易给读者带来虚无化或神秘主义的误解,因而有必要分别进行解说。 “心斋”的修养方法和境界 有关“心斋”的修养方法和境界,庄子是这么说的:若一志,无听之以耳而听之以心,无听之以心而听之以气!听止于耳,心止于符。气

庄子:不为世事所累,随遇而安,自在逍遥

发布 : 兰清阁 | 分类 : 稻盛和夫 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1919次

《逍遥游》是《庄子》全书开宗明义之作。而关于庄子逍遥义,许多学者都有着自己的解释,如:适性逍遥说、无待逍遥说等。“适性逍遥”说是指世人都有“逍遥”,人人都可以达到“逍遥”的境界,只不过每个人“逍遥”的方式不同罢了。“适性逍遥”说消除了人们精神层面上的高低贵贱,也否定了世间物与物、人与人之间胜负、贵贱、荣辱的差别。于是《逍遥游》中所提到的“至人无己,神人无功,圣人无名”,变成了人人都可达到的境界。而“无待逍遥”说则认为“无待”方能自由。这样的阐释与庄子《逍遥游》中“至人无己,神人无功,圣人无名”论述相一致。“无待逍遥”说比“适性逍遥”说更接近庄子“逍遥”的本意。此外,还有人认为庄子的“逍遥”其实是消极避世,就当时的环境来看,庄子的“逍遥”其实是在一种乱世中保持自己人格的做法。因此,庄子的“逍遥

庄子十名言,处处显智慧

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 2690次

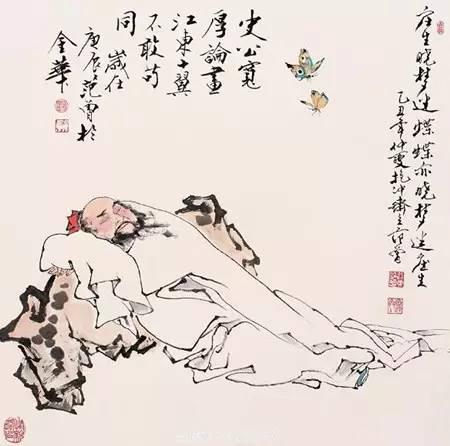

庄子(约前369年—前286年),庄氏,名周,字子休(一说子沐),楚庄王之后。战国时期宋国蒙(今安徽亳州蒙城人)人。著名的思想家、哲学家、文学家,是道家学派的代表人物,老子哲学思想的继承者和发展者,先秦庄子学派的创始人。后世将他与老子并称为“老庄”,他们的哲学为“老庄哲学”。庄子之语看似夸言万里,想象漫无边际,然皆有根基,重于史料议理。鲁迅先生说:“其文则汪洋辟阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先也。”被誉为“钳揵九流,括囊百氏”。1. 不以物挫志。《庄子•天地》因外物而扰乱自己的心志(这样,德性就没有了)。2. 吾生也有涯,而知也无涯。《庄子•养生主》人的生命是有限的,而知识是无限的。用有限的生命投入到无限的学习之中。3.一尺之捶,日取其半,万世不竭。《庄子•天下》一尺长的鞭杖,每天截取一半

庄子经典名言名句

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 2087次

1.天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。圣人者,原天地之美而达万物之理。《庄酒·知北游》2.“凡人心险于山川,难于知天。”《庄酒·杂篇·列御寇》3.天能覆之而不能载之,地能载之而不能覆之,大道能包之而不能辩之。知万物皆有所可,有所不可,故曰选则不遍,教则不至,道则无遗者矣。《庄酒·杂篇·天下》4.日出而作,日入而息,逍遥于天地之间,而心意自得。《庄酒·让王》5.“不乐寿,不哀夭,不荣通,不丑穷,不拘一世之利以为己私分,不以王天下为已处显。显则明。万物一府,死生同状。” 《庄酒·外篇·天地》6.人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已。《庄酒·知北游》7.夫相收之与相弃亦远矣,且君酒之交淡若水,小人之交甘若醴。君酒淡以亲,小人甘以绝。《山木》8.凤兮凤兮,何德之衰也。来世不可待,往

《庄子》名言十句,看透世事,淡然处之

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 2730次

来源:中华传统国学1、相濡以沫,不如相忘于江湖。原意是两条鱼在即将干涸的水中为活命,互相吐口水以保持对方湿润不被干死,故称“相濡与沫”。庄子借此感慨“相濡与沫,不如相忘于江湖”。因为两条鱼仅凭着对方的口水是难以存活下去的,还不如相忘各自逃命寻找江湖让自己存活下来。2、人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已。人生于天地之间,就像骏马穿过一个狭窄的通道,瞬间而过罢了。自然而然地,全都蓬勃而生;自然而然地,全都顺应变化而死。3、君子之交淡若水,小人之交甘若醴;君子淡以亲,小人甘以绝。君子之间的交情淡得像水一样清澈(纯洁)不含杂质,小人之间的交往甜得像甜酒一样。君子之交虽然平淡,但心地亲近,小人之交虽然过于亲密、甜蜜,但是容易(因为利益)断交。4、来世不可待,往世不可追也。下辈子的事情是不能预料的,过去

难得的开悟:庄子名言85句!

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1395次

1.天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。圣人者,原天地之美而达万物之理。《庄子·知北游》2.“凡人心险于山川,难于知天。”《庄子·杂篇·列御寇》3.“忘其肝胆,遗其耳目,芒然彷徨乎尘垢之外,逍遥乎无事之业,是谓为而不恃,长而不宰”《外篇·达生》4.日出而作,日入而息,逍遥于天地之间,而心意自得。《庄子·让王》5.“不乐寿,不哀夭,不荣通,不丑穷,不拘一世之利以为己私分,不以王天下为已处显。显则明。万物一府,死生同状。”《庄子·外篇·天地》6.人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已。《庄子·知北游》7.夫相收之与相弃亦远矣,且君子之交淡若水,小人之交甘若醴。君子淡以亲,小人甘以绝。《山木》8.凤兮凤兮,何德之衰也。来世不可待,往世不可追也。天下有道,圣人成焉;天下无道,圣人生焉。

庄子:明白道的本质,懂得顺应自然,才有“安之若命”的豁达

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 2669次

庄子:明白道的本质,懂得顺应自然,才有“安之若命”的豁达。很多人在生活中,都面临着这样一种状态,总有一种事与愿违的感觉。当自己努力的为了一件事情拼搏奋斗的时候,最后却总是达不到自己所期望的目标。有的时候认为是自己的努力不够,但是殊不知,事物本身都存在的一个规律,正所谓说“富贵皆是命,半点不由人”。有的时候个人主观的努力,并不能改变客观的本质,当面对着这一切的时候,我们只有顺应自然,才是最好的状态。在《庄子》“大宗师”这一篇章之中,借由庄子对道的一个阐述,说明了大道有为无形的一个道理,阐述的是道的一个本质,说明了事物本质客观的一个存在。通过这些故事人物的对话,以及心境的描写,描述了庄子思想的内涵特征。这一篇章的思想是庄子思想的一个核心,也说明了富贵皆是命的一个本质道理。相濡以沫,不如相忘于江湖