兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 » 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 » 正文

-

30年前,一位学识渊博的老者奄奄一息。

临终前,学生询问是否还有什么要留下的。

他思索了片刻,只留下了一句遗言:“中国将来一定会大放光彩,要注意《易经》。”

这位老人就是,著名哲学家冯友兰先生。

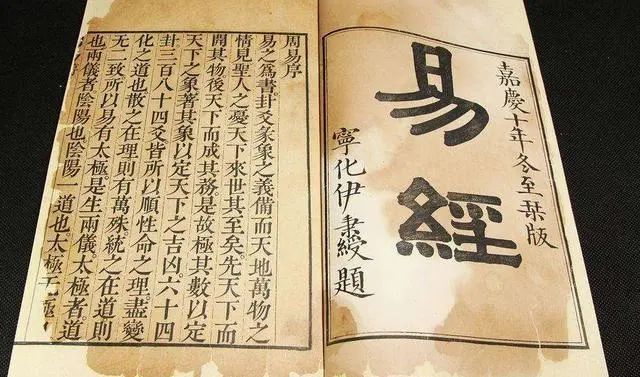

古人言,《易经》博大精深,在于它包罗万象。

虞世南说:“不知易不可为将帅。”

著名的国学大师南怀瑾曾说过:“晚上的时候千万别读《易经》,因为一不小心天就亮了”。

由此不难看出这本书的博大精深之处。

中国最著名的建筑之一,故宫,它的设计思路其实就是参照了《易经》中的卦理,这才使得这座气势恢宏的宫殿,在历经了几百年的风雨后,依旧不减当年的气派。

而对于普通人来说,《易经》是一部涵养福报的典籍。

当中的八律,是为人成器的名言至理。

读懂这4句话,你的人生越来有福气。

《易经》中的这几句话,道出了一个人为什么越来越“好运”的原因

施人之恩,不记于心。

《战国策·魏策》有言:“吾之有德于人也,不可不忘也。”一个人做了有恩于别人的事情,不能总放在心上。

齐国有一年闹旱灾,很多人吃不上饭。

有一个叫黔敖的人在路边准备好饭食,供路过饥饿的人来吃。后来去吃的人,越来越少,吃过的人非但不说好,反而责难他。

这一天,黔敖看到一个饥饿的人用衣袖蒙着脸,两眼昏昏无神地走过。

他左手端着食物,拦住了他。“喂!来吃吧!”

饥民抬头看着他,说:“正因为不想吃你施舍的食物,我才蒙着脸走开。”

原来,为了宣扬自己的善行,黔敖四处招摇,说自己给别人免费食物。

结果,那些受了施舍的人,更觉得尊严扫地,无处自容,宁愿饿死也不愿受他的恩惠。

华罗庚说:“我帮人家,莫记心上。”

真正的善良是从骨子里表现出来的,不张扬,不作秀。

有句话说得好:“施比受更有福。”

施恩,不是把善行当做交易,更不是以善易善。如果每次都记在心上,就变成了一种负担。

察人之过,不扬于众。

老话说,心宽一寸,路宽一丈。

一个心宽的人,就算知道了别人的过失,也不会四处散播。

这是一种宽容,也是一种德行。德行好的人,本身就是给自己种了一块福田。

憨山大师在《醒世歌》中曾言:“休将自己心田昧,莫把他人过失扬。”

听闻别人是非,闭口不言,是为修养,可少祸端;

察人有过于己,恕而容人,是为能容,必多福安。

而那些打着“性格直爽,有什么说什么”的人,大多不是心直口快,就是心里坏。

受人之辱,不动于色。

佛家有句话:“受人之辱,无动于色,道成近矣。”

南怀瑾先生说,一个人能够承载多大的福气,关键在于他能够背负多大的屈辱。

有人辱你,面不改色,非但不是懦弱,反是胸襟,胸襟宽厚者,人生自有天地。

受人之恩,铭记于心。

很多人总是习惯去计较失去的,却很少为已经拥有的而喜悦。

有的人,风光后就忘了帮他的人;有的人,成功后就远了陪他的人。

李白曾在诗中写道:“感子漂母惠,愧我非韩才。”

韩信当年落魄潦倒,饥饿难耐时,江边一位漂母给他饭吃,很多年后韩信赠以千金。

做人一定要知恩,记住别人的好,人生的路才会越走越好。

《易经》里讲:厚德载物。

一个人真正有良好的品德,才能真正拥有他的财富与地位。

德不配位,必有灾殃。

一个人如果不修德行,哪怕是一时走远,也终将失去自己所拥有的。

本文链接:https://www.liumenghao.com/guoxue/6169.html

-

《易经》揭示成功的定律:一个人拼到最后,靠的并不是运气

788 人参与 2023年01月17日 14:38 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 评论

- 2020-12-23 20:12《道德经》与《黄帝内经》是练功者的宝典

- 2023-01-14 10:20《易经》:一个人能成事,除了努力,关键在于把握3个节奏

- 2023-01-18 09:40《易经》:咸之大意,咸之深意。咸之卦意,咸之用意

- 2023-01-03 10:33《易经》智慧:得意莫忘形,失意莫灰心,进退之间,以何为本

- 2021-06-13 20:46《易经》:懂得敬畏,人生才能没有祸患。

- 2020-11-03 13:32《易经》中最重要的三句话,看懂改变一生

- 2023-01-08 14:22《易经》智慧:夫妇之道

- 2023-01-03 11:19《易经》智慧:剥之有时,剥之有象,剥之有辞,剥之有用

- 2021-06-13 20:43张其成:《易经》是中华文化的灵魂。

- 2024-08-14 20:08为什么做人要戒慎恐惧?