兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 » 传统文化 - 第5页

王阳明:人生下半场,守好5个字

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1622次

人到中年阅尽千帆,最难得的是心境。守好五个字,修好一片心。余生,愿你活出更好的自己。01、容人生下半场,应当修炼出更加开阔的胸襟。王阳明虽然没有做过宰相,却比一般宰相更加大肚能容。他说:“凡人言语正到快意时便截然能忍默得,意气正到发扬时便有然能收缴得,愤怒嗜欲正到胜沸时便廓然能消化得,此非天下之大勇者不能也。”王阳明有个怪徒弟,名叫王艮。此人身着奇装异服,来到王阳明家里求学。王阳明不怪他不守礼教,反而将他收入门下。谁知拜师后不久,王艮就又穿着他的奇装异服出门游历,还打着王阳明的旗号到处讲学。王阳明看穿他无心向学,只不过是为了出名。却依然没有计较,继续留他在家里。慢慢的,王艮明白了老师的一片苦心。从此洗心革面、一心向学。最终成为了王阳明最优秀的学生,也是泰州学派的创始人。02、磨正德年间,王阳

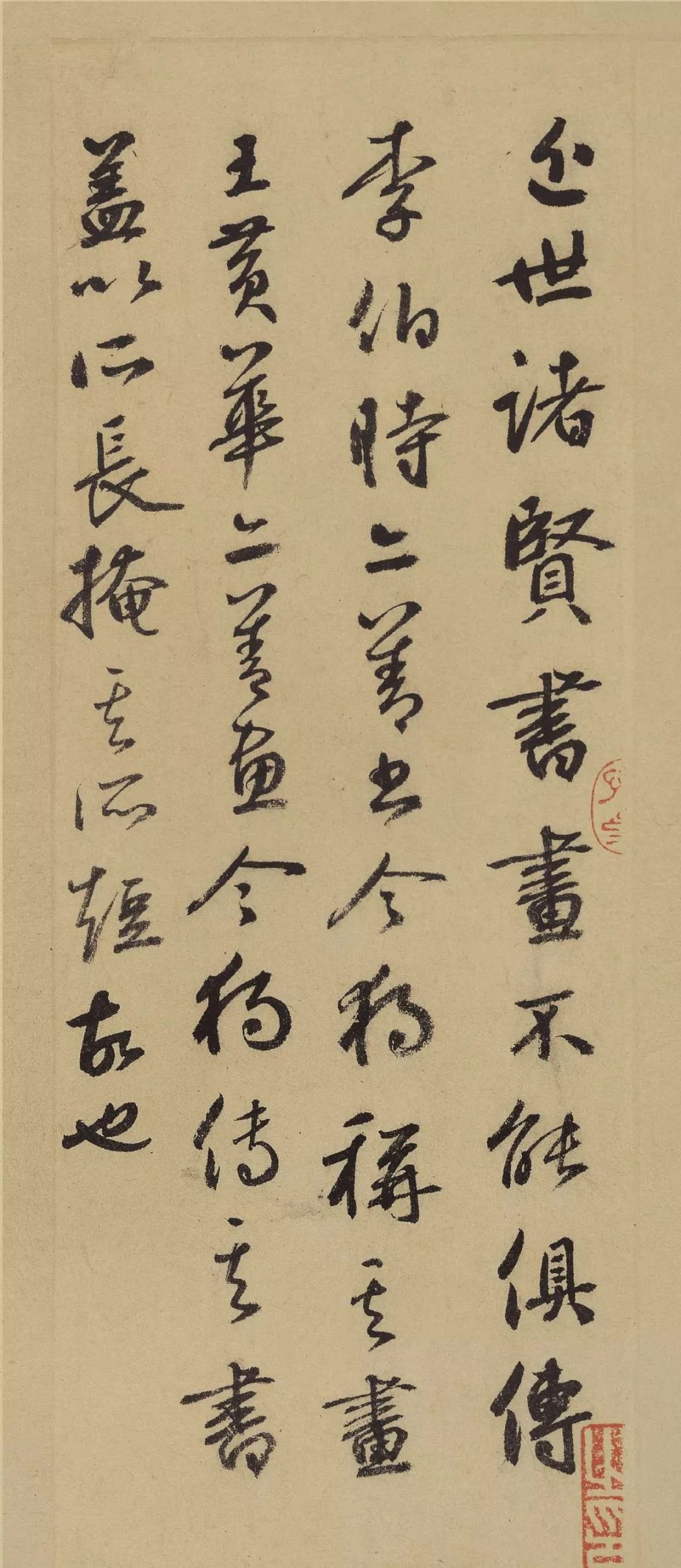

临帖是学习书法一生的必修课

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 2292次

临摹是进入书法堂奥的不二法门。当然对于不同人在不同的学书阶段着意于何种临书目的其采用的临摹手段和方法会各有异同。对于一般已进入自由创作阶段的书家,其对作品中技术性语言的理性把握已没多大问题而此时的创作感觉、心态情绪往往是创作成功与否的关键……我们常有这样的体会在刻意创作一件作品时往往成功率极低,一篇文字写了又写直写得满屋废纸焦头烂额也不尽意。鲜于枢行书《跋赵孟頫书前后赤壁赋》而如果平时有一段时间的临帖、读帖的准备再加上某天好的心境合适的诗文信手抄之两、三遍之内往往易得佳构。这正如蔡邕所言“欲书先散怀抱任、情恣性然后书之,若迫于事、虽中山兔毫不能佳也。”那么如何达到此种状态呢我以为最好的方法便是临帖。我们姑且称之为创作前临摹。其主要目的是为了排除生活中各种因素对创作的干扰先努力贴近古人寻求古气

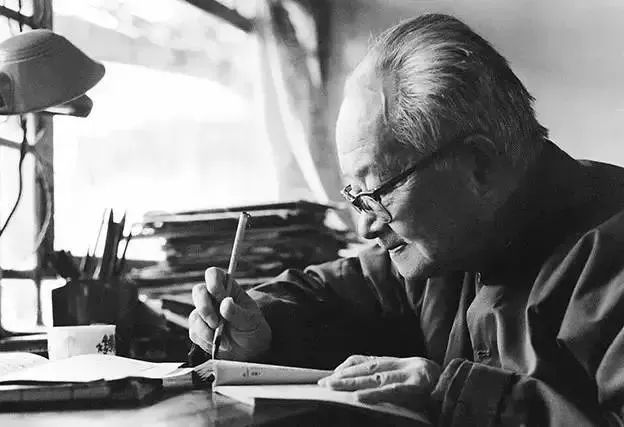

沈从文:一辈子都在“写字”

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1926次

我们熟知的沈从文,是那个写下诗意般《边城》的知名作家,是那个从事中国古代历史与文物的研究,著有《中国古代服饰研究》的历史文物专家,是那个顽固地爱着张兆和的追求者“青蛙13号”。除此以外,他还是一位书法家。他的章草和蝇头小楷写得特别漂亮,很见功力,俨然大家。沈从文曾自评“耐烦”。就是做什么都特别有耐性,不厌烦天长日久的打磨。撰文如是,研究如是,做人如是,写字亦如是。六块钱的《云麾碑》、五块钱的褚遂良的《圣教序》、两块钱的《兰亭序》以及五块钱的虞世南《夫子庙堂碑》……都是他随身携带的行李,“坐在用公文纸裱糊的桌面上,发奋去写小楷字,一写就是半天……”皆可见他于书法上的用功之勤。他的章草和小楷,线条沉稳含蓄,风格俊雅温厚,可谓是一横一撇,法度自在笔墨之间也。他还精于书画及文博鉴赏,还专门撰有评论古

王阳明:有平常心,为非常人

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 2650次

人生百年,阅尽千帆,最难得是一颗平常心。《中庸》:喜怒哀乐之未发,谓之中,发而皆中节,谓之和……致中和,天地位焉,万物育焉。喜怒哀乐发而皆中节,可谓平常心。守好五个字,修好一片心。余生,愿你活出更好的自己。容王阳明虽然没有做过宰相,却比一般宰相更加大肚能容。他说:凡人言语正到快意时便截然能忍默得,意气正到发扬时便有然能收缴得,愤怒嗜欲正到胜沸时便廓然能消化得,此非天下之大勇者不能也。平定宁王叛乱之后,朝堂之上诽谤和议论王阳明的人越来越多。王阳明却毫不在意。他说:我相信自己的良知。是是非非自有定论,哪怕天下人都来谤我,也改变不了什么。修炼出更加开阔的胸襟,难听的话,过耳不过心。他强由他强,清风拂山冈;他横由他横,明月照大江。逞一时口舌之快,只能赢得暂时的胜利。养一颗包容的心,不争则天下莫能与之

6个成语6种智慧,洞见《道德经》暗藏的成功秘诀

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1462次

2000多年前的一天,一位老者,骑着青牛,来到函谷关前。关令尹喜见紫气东来,知有圣人过关。他迎入老子,斋戒问道,并请老子著书,以惠后世。老子乃著道德五千言授之,遂去,不知所终。这短短的五千言,便是对后世影响巨大的《道德经》(又称《老子》)。鲁迅先生说:“不读《老子》一书,就不知中国文化,不懂人生真谛。”只有短短五千言,《道德经》却涵天盖地,可谓字字珠玑、句句精辟,随便拿出一句都可以作为至理格言和人们的座右铭。而那些隐藏在《道德经》中的成语,更可谓精华中的精华,更是暗藏了成功的秘诀。1、知止不殆老子说:“知止不殆,可以长久。”意思是说,做任何事情都适可而止,就不至于招来无妄的祸害,可以保持长久。《止学》里有一句非常有名的话:“大智知止,小智惟谋。”在蝇头小利上的蝇营狗苟只是末流的小智,真正有大

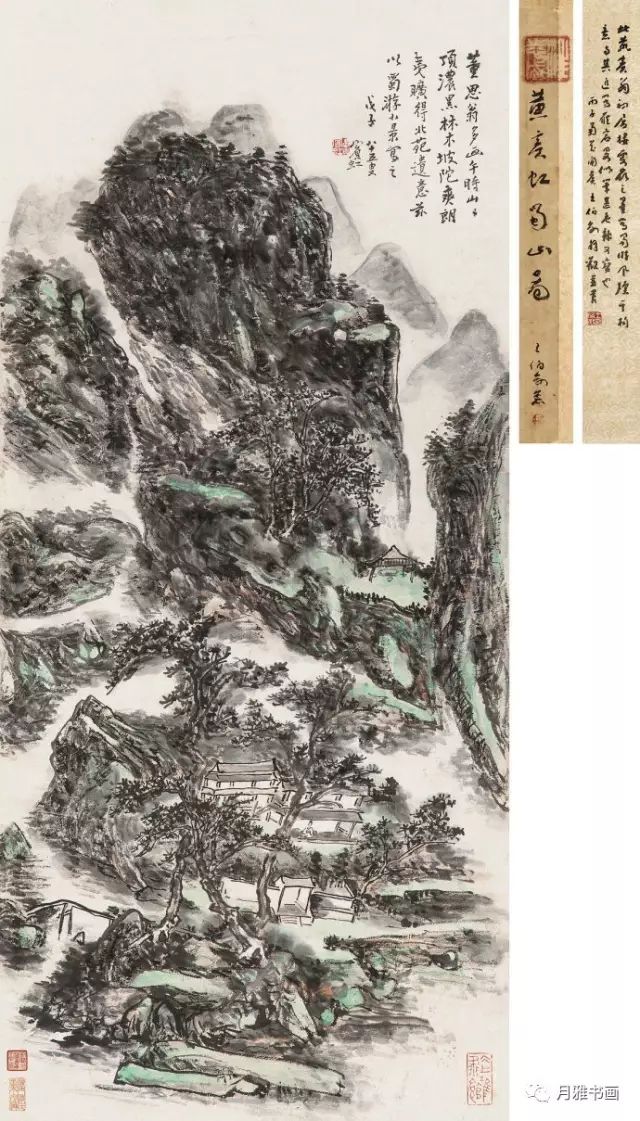

黄宾虹:作画最忌描、涂、抹

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1712次

黄宾虹(1865年1月27日——1955年3月25日),原籍安徽省徽州(今黄山市)歙县,生于浙江金华,成长于老家歙县潭渡村,初名懋质,后改名质,字朴存,号宾虹,别署予向、虹叟、黄山山中人。近现代著名画家、学者。擅画山水,为山水画一代宗师。一、用笔一涉图绘,则有关乎全局,不可不慎笔乃提纲挈领之总枢纽,遍于全画,以通呼吸,一若血脉之贯注全身。意存笔先,笔外意内,画尽意在,像尽神全,是则非独有笔时须见生命,无笔时亦须有神机内蕴,馀意不尽。以有限示无限,至关重要。二、笔力透入纸背,是用笔之第二妙处,第一妙处,还在于笔到纸上,能押得住纸。画山能重,画水能轻,画人能活,方是押住纸。三、作画最忌描、涂、抹。描,笔无起伏收尾,也无一波三折;涂,是仅见其墨,不见其有笔,即墨中无笔也;抹,横拖直拉,非人用笔,是

南怀瑾:不跟着社会风气走,建立独立不倚的人格

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1282次

南师说: 【怀师箴言】这是一个好像最讲民主平等自由的时代,其实现在全世界的皇帝姓“钱”,都是钱做主,以钱来决定贵贱,没钱就没自由。没有真正独立不倚、卓尔不群的人格修养、学问修养,有的只是乱七八糟的所谓个性张扬和向钱看。“夫唯大雅,卓尔不群”,这是班固特别创造的两句话。只有真正有文化、有思想的人,才能独自站起来,不跟着社会风气走,自己建立一个独立的人格。……我小的时候,父亲告诉我,“仗剑需交天下士,黄金多买百城书。”多交天下朋友,多交有知识、有学问、有道德的朋友;有钱了,要多买书,多读读。……你们现在工商业做得好,很发财,或者官做得很大,这不是事业,这个是职业。中国文化,什么叫做事业呢?出在孔子著的《易经系传》的一句话,叫做:“举而措之天下之民,谓之事业。”一个人一辈子,做一件事情对社会大众

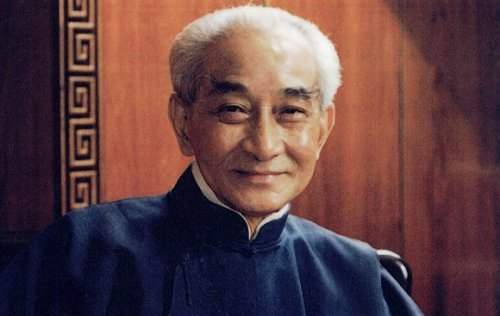

潘天寿:书画不是比拼苦力,艺术是比拼境界

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1420次

潘天寿(1897年3月14日—1971年9月5日),字大颐,自署阿寿、寿者。现代画家、教育家。浙江宁海人。曾任中国美术家协会副主席、浙江美术学院院长等职。著有《中国绘画史》《听天阁画谈随笔》等。一、艺术与人生高尚之艺术,能使人心感悟而渐进于至真、至善、至美之境地;美育,为人类精神自我完成之重要一端。——论画残稿艺术原为安慰人类精神的至剂,其程度愈高,其意义愈深,其效能亦愈宏大。艺术以最纯静的,至高、至深、至优美、至奥妙的美之情趣,引人入胜地引导人类之品性道德达到最高点,而入艺术极乐之天国。蔡 孑民先生主张以美育代宗教,亦就是这个意思——1949年,关于“国画与诗”中国画向来重气韵、重意境、重格调,同中国的诗一样,靠的是胸襟、学问、修养。如果读者看了一幅画,读了一首诗,亦能在胸襟、学养上有所提

黄帝内经:越活越年轻的秘密

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1541次

《黄帝内经》有言:“上古之人,春秋皆度百岁,而尽终其天年。”相传在上古时候,有葛天氏之民,人人都能活到百岁。老人们鹤发童颜,充分享受上天赐予的寿命。想要越活越年轻,一起来看看古人如何养生。1、形劳而不倦《黄帝内经》有言:“食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年。”古代养生家认为,形与神是相互依存的。即所谓的“形恃神以立,神须形以存”。若要养好“形与神”,须得协调好“动与静”。“静”有助于培养元气,“动”能使元气更好地循环。保持良好的生活规律、适时适度的饮食习惯、坚持有效的身体锻炼。做好这些,能使精神饱满,从而让身体越活越年轻。我们不难发现,农村的老人,往往比城市的老人更硬朗长寿。这得益于乡村生活,让他们保持了良好的劳动习惯。身体经常劳作,就不至于轻易感到疲倦。真气平和调顺,

识人术:一个人的走路姿势,就暴露了他的人品

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1767次

古语有云“相由心生”,其实这里所说“相”可以是指面相、外貌,还可以是指一个人的言行举止,即体相。一个人的内心世界如何,都会在有意或者无意间通过身上所有部位来展示出来。正如心相篇中所说“心者貌之根,审心而善恶自见;行者心之表,观行而祸福可知”,心地是相貌的根本,审察一个人的内心,就可以了解他的善恶之性;行为是心性的外在表现,观察一个人的行为,就可以知道他的祸福吉凶。其实,走路最能够看清楚一个人,因为一个人的走路姿势,就暴露了他的人品。国学大师曾仕强教授更是认为:走路时,有这种姿态的人,更值得信赖!下面我们来一起看看!01曾仕强教授说:“走路最能够看出一个人,但是我们现在最不重视的就是走路。最好的走路是怎么走,走的时候,好像背上有重物,就表示你这个人可以负担重责大任。你脚步很稳,按部就班,就让人