兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 » 周易 - 第1页

诵读经典,感悟生活:君子以慎言语,节饮食

发布 : 兰清阁 | 分类 : 刘孟浩 | 评论 : 0人 | 浏览 : 452次

我从去年就养成了诵读的习惯,在完成了《论语》100遍后,今年选择读《易经》,截止到目前为止已经读了20遍了。古人云:“读书百遍,其义自见。”通过每日亲近经典,自己的心境也发生了很大变化,不知不觉地理解章句的基本含义,要说透彻是谈不上。国学大师南怀瑾先生也是主张张开嘴巴出声音的诵读经典,就像唱歌一样读,不要管什么意思,只管读,这样不仅锻炼身体还增长智慧,何乐不为呢?其实这种方法起源于中国古代私塾的教学方式,称为为“素读”。后来这种方法在日本得到了进一步的发展和应用,成为日本传统教育的重要组成部分。陶渊明曾说:“好读书,不求甚解,每有会意,欣然忘食。”这也反映了素读的精神。还有那句朗朗上口的:“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。”也说明素读是行之有效的学习方法。历代很多大师级别的人物都对素读赞不绝

周易与企业管理:自强不息,厚德载物

发布 : 兰清阁 | 分类 : 企业管理学_企业文化建设_企业运营_企业家名录 | 评论 : 0人 | 浏览 : 885次

01 整体意识和生存意识《周易》将宇宙万物作为一个整体,“我”是一个个体,是其中的一员,身居其中,既要顺应其发展,又应保持自己独立的个性。“乐则行之,忧则违之”。当外部环境有利于自己,彼此能融洽和谐时,就要敞开心扉,与时俱进;当外部环境不利于自己时,就要闭关自守,练内功,多修为,夯实自己。有的人说,《周易》只注重整体发展,忽视了个体生存,其实,这个观点是不正确的。虽然,事物在整体上呈现着螺旋式的发展,但是,在其深层却始终伴随着一个“自我”,两者相互制约、相互促进、相互发展。企业和员工的关系亦是如此,正如一首歌中所唱的“不知是我们改变了世界,还是世界改变了我”。所以,从企业管理的角度来说,既要重视企业的发展,又要强调员工的参与意识和主观能动性,即“全民动员,全员参与”,此为企业制胜的重要法宝之

《周易》里边阳卦多阴,阴卦多阳,揭示了什么意思?

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 1人 | 浏览 : 1099次

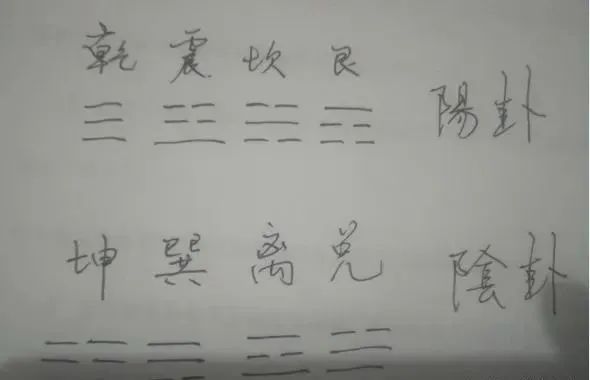

《周易·系辞》里有一段话是:阳卦多阴,阴卦多阳,其何故也?阳卦奇,阴卦偶,其德行何也?意思是:在八卦中,阳卦阴爻多,阴卦阳爻多,这是为什么呢?阳卦里阳爻的个数是奇数,阴卦里阴爻的个数是偶数,这里边又蕴含着什么德行?这里所说的的“卦”是先天“三画卦”,即乾、震、坎、艮、坤、巺、离、兑八个三画卦。其中乾、震、坎、艮是阳卦,坤、巺、离、兑是阴卦。除去纯阳卦“乾”卦和纯阴卦“坤”卦,剩余的三个阳卦中都是一个阳爻两个阴爻,三个阴卦中都是两个阴爻一个阳爻。阳卦阴多,阴卦阳多,为什么会这样呢?《系辞》说:易者象也!……爻也者,效天下之动也!易经是什么呢?易经就是天下万物的象征,爻的变化就是象征天下万物的变化。天下万物普遍遵守的法则是少数支配多数,少数统治多数。阳卦,阳爻是主体,阳爻象征君主;阴卦阴爻是主体

《周易》:柔中带刚,坤卦“用六”爻,利永贞!

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1005次

坤卦“用六”与乾卦“用九”相同,都是六爻处于“变爻”的情况下才能用到的断语。就好比玩游戏触发了隐藏任务一样,乾坤两卦的隐藏任务就是六爻发到极致,“用九”和“用六”才会显现出来。乾卦是六阳发挥到极致,皆是“老阳”;坤卦是六阴发挥到极致,皆是“老阴”,这时就可以“用九”或“用六”。乾卦“用九”刚中带柔,但又不失刚的本色;坤卦“用六”柔中带刚,也不失柔的本性。爻辞“利永贞”是说《坤卦》之利在于“永贞”,长久地保持正确的态度。王弼《周易注》的解释是:《乾》吉在“无首”,《坤》利在“永贞”。《易传·象传》解释说:用六永贞,以大终也。意思是坚持“永贞”才可以“大终”。王弼《周易注》的理解是:用六之利,“利永贞”也;能以永贞大终者也。《坤卦》是讲臣道,唐代中期易学家侯果说:用六,妻道也,臣道也,利在长正矣

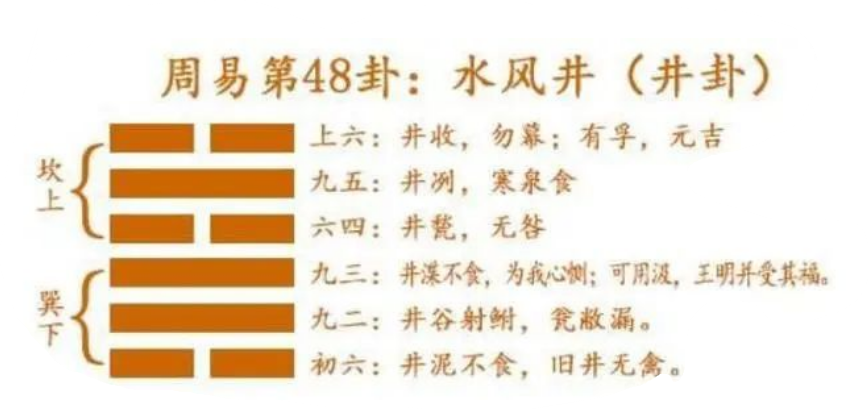

《周易》:困卦与井卦——井通而困相遇也

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1168次

《杂卦传》说:井通而困相遇也。是指困卦和井卦是“综卦”,井卦表述通畅,困卦表述困顿。困卦,《周易》第四十七卦,卦辞说:困:亨,贞,大人吉,无咎。有言不信。困卦的前一卦是升卦,《序卦传》说:“升而不已,必困;故受之以困。”“困”是穷困,进退不得的时刻。这一卦,下卦“坎”阴多阳少,是“阳卦”,上卦“兑”,阳多阴少,是“阴卦”,象征阳被阴掩蔽。又,“九二”的阳爻,被“初六”“六三”的阴爻掩蔽;“九三”“九四”的阳爻,也被“上六”的阴爻掩蔽;象征君子被小人围困,所以称作困卦。再以卦象来说,下卦“坎”是险,上卦“兑”是悦,象征君子陷身于穷困之中,仍然自得其乐,必然是能坚守自己的原则,贯彻自己的理想,所以贞正;在困境中仍坚守正道,惟君子般的大人物,才能做到,所以“大人吉,无咎”。不过,虽然能够安于穷困,

《易经》:懂得敬畏,人生才能没有祸患。

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1534次

01懂得知足,是真正的富足。庄子曾言:“嗜欲深者天机浅,嗜欲浅者天机深”。沉迷物质,耽溺享乐,这样的人,没有幸福可言。“人心不知足,常逢灾与愁;三十三天上,仍要起高楼。”膨胀的欲望,让人永不满足,这是痛苦的源头。人生,懂得知足,才是真正的富足。《易经》讲:一阴一阳之谓道。大道至简,真正的大道绝不复杂,也不神秘,就是阴阳二气的转化。人也一样,境界越高,生活和生命就越简单。南怀瑾先生说:三千年读史,不外功名利禄;九万里悟道,终归诗酒田园。在外费尽心机,争名夺利,其实到最后却发现最高的道就在平凡的生活里。02善良,是一个人最高的修养。《易经》里讲:厚德载物。一个人真正有良好的品德,才能真正拥有他的财富与地位。德不配位,必有灾殃。一个人如果不修德行,哪怕是一时走远,也终将失去自己所拥有的。《道德经》

张其成:《易经》是中华文化的灵魂。

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1569次

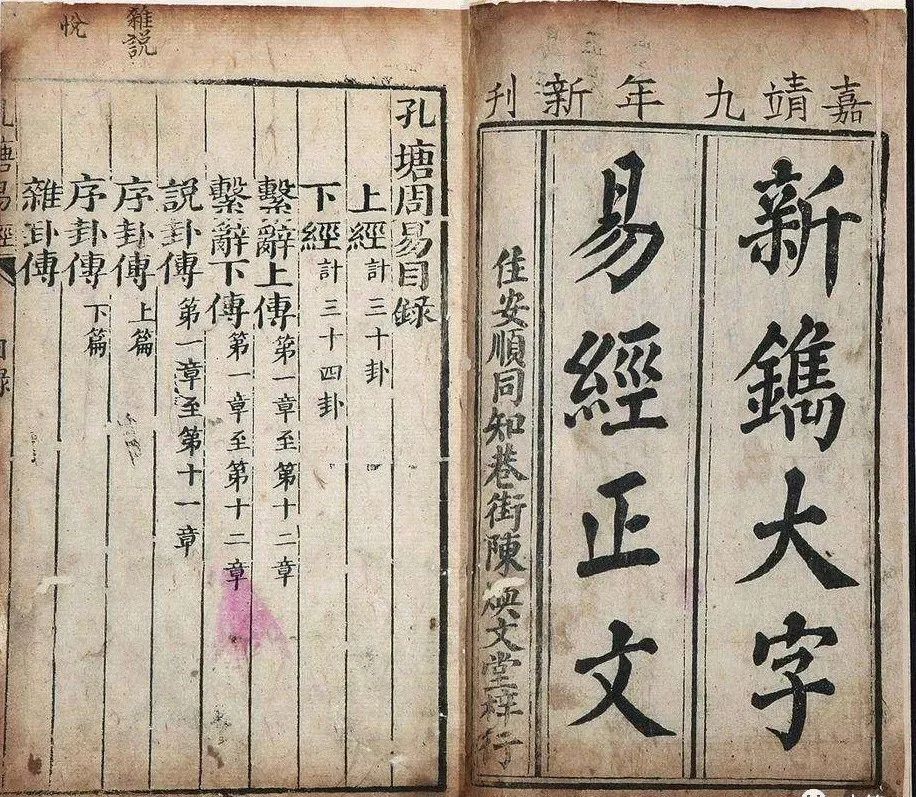

大家一定都听说过《易经》这本书。毫无疑问,每个人心中都有一本自己的《易经》。《易经》究竟是一本什么书呢?是占卜的书,还是历史的书?是哲学的书,还是科学的书?是管理的书,还是养生的书?或许它什么都是,又或许它什么都不是。当你静下心来,真正走入《易经》,你会发现这部距离今天这么遥远的古书,原来离我们是这么的近。在不经意的一餐一饭、一呼一吸、一言一行当中,或许你已经在运用《易经》了。正如《易经》所说的“百姓日用而不知”,老百姓每天都在使用《易经》,但自己却不知道。自古以来,我们中国人的所思所想、所作所为,其实都与这部书有千丝万缕的联系。然而,我们对它却有太多的不解和误解。其实我和大家一样,也是从这种不解和误解中慢慢走出来的。 经过几十年的研读,我发现:《易经》是一部“天书”,一部蕴藏天道大规律的书

冬至起,一年中最好的修炼时机!

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1944次

古书上说:“冬至一阳生,夏至一阴生”。那么阳是什么?它是说明地球的物理,这是其中之一。地球吸收太阳和宇宙的功能原是这样的:夏至一阴生以后,开始渐渐吸收宇宙的功能,一直到冬至吸到地心,在古代是说阳气下降到地心,到了冬至才开始渐渐外放。古人并说阳气从地球放射到高空的时候,可到达九万六千多丈,这不能说我们的古人不科学。几千年前,他们就知道地球的放射功能,到太空的其他星球,有一个界限,也就是现代所称的游离电子层那个界限。地球到了冬天把阳能——现在可称作太阳的放射能吸到地心去。我们从井水的情形就可以知道,夏天的井水是凉的,冬天的井水是温的,就是因为地下有阳气。《易经》包括的学问太多了,如学医,先要把《易经》研究透,因为人体的内部也有一阳生,有些年纪大的,或者比较衰弱的,不必害怕,因为人随时有一阳生的现

易经:做最好的自己,才能碰见最好的别人

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1148次

《易经》:方以类聚,物以群分由这句话演变出“物以类聚,人以群分”的说法。脾气相投的人自然相处融洽,志同道合的人自然会聚在一起。有一句俗话,“龙交龙,凤交凤,老鼠的朋友会打洞”,也是这个意思。战国时期,齐宣王喜欢招贤纳士,于是让淳于髡举荐人才。淳于髡一天之内接连向齐宣王推荐了七位贤人。齐宣王很惊讶,就对淳于髡说:“人才是很难得的,贤人并不多见,现在你一天之内就推荐了七位,他们都可靠吗?”淳于髡回答说:“不能这样说。要知道,同类的鸟儿总是聚在一起飞翔,同类的野兽总是聚在一起行动。寻找柴胡、桔梗这类药材,如果到水泽洼地去找,恐怕永远也找不到;要是到山的背面去找,那就可以成车地找到,这是因为天下同类的事物,总是要相聚在一起的。我淳于髡大概也算个贤人,所以让我举荐贤人,就如同在黄河里取水,在燧石中取火

《周易》三大天机,人生三大禁忌

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1680次

作者:儒风君 · 闻清《周易》一书,乃是中国哲学思想的总源头,也曾被视为一本算命占卜的书。两千多年来,《周易》的智慧源远流长、历久弥真。一句句箴言,一条条对策,就像是先人为我们预先备好的一把把钥匙。《周易》当中有三大“天机”,也是人生当中的三大禁忌,一旦读懂,受益无穷。1大话失信《易经》中有一卦,曰“谦卦”。此卦,卦体中上卦为坤为地,下卦为艮为山。艮下坤上,为地下有山之象。山本高大,但处于地下,高大显示不出来。用来比人,表示此人德行很高,但能自觉地不显扬。泰戈尔有一句名言:“刀鞘保护刀的锋利,它自己则满足于它的迟钝。”咱们中国也有一句谚语:“自后者人先之,自下者人高之。”所谓“木秀于林,风必摧之”,做人当谦虚,好说大话,易招祸患。春秋战国时期,赵国有一个方士好讲大话。他自称活了几千年,见过