兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 » 隐山茶斋 - 第3页

永远不要消耗自己的福报

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 490次

古语云:有福之人不用忙,无福之人忙断肠。冥冥之中,一个人的福报是有定数的。如果将福报消耗透支,人生就会急转直下,前程也晦暗不明。所以,人要学会积福惜福,永远不要消耗自己的福报。如果你有以下4种消耗福报的行为,一定要趁早迁善改过!言语刻薄《围炉夜话》有言:语言深刻,终为薄福之人。口是祸福之门,说话尖酸刻薄,福气会变得日渐稀薄。这样的人,宽于待己,严于待人,经常从鸡蛋中挑骨头。一开口,就是嘲讽、攻击,让人颜面尽失,甚至反感厌倦。长此以往,只会将自己的福报消耗殆尽,把自己的路走窄走绝。《三国演义》中的祢衡,年少得志,年纪轻轻便成了大名士孔融的忘年交。但祢衡也是出了名的言语刻薄之刃,常常公开辱骂轻慢他人。他说荀彧长着张吊丧脸;说赵融肥胖适合管理厨房;还击鼓骂曹操,侮辱其先祖。曹操不想落下“不能容人”

人生最高明的投资,是什么?

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 419次

人这一生,最高明的投资是什么?巴菲特说:最高明的投资,是投资你自己。人这一生,只有那些善于自我投资,自我驱动的人,才能在人群之中脱颖而出。与其奢望贵人相助,不如在自己身上多花点时间,不断投资自己。用读书投资大脑南宋诗人尤袤说:饥读之以当肉,寒读之以当裘,孤寂而读之以当朋友;幽忧而读之以当金石琴瑟也。”书是灵魂的居所,是精神的家园,是深情的朋友,是疗伤的良药。读书,可以增长学问,开阔眼界,丰盈灵魂。坚持用读书投资大脑,才是行走于世间最大的底气。战国时,苏秦曾周游各国,期望施展自己的抱负。但他的游说之路异常艰难,最后穷困潦倒而归家。面对家人的鄙薄和轻贱,他并没有一蹶不振,而是头悬梁,锥刺股,刻苦攻读,伏案钻研,丰富大脑。一年后,他重新启程,游说各国,终合纵六国结成联盟。苏秦也身挂六国相印,使得秦

当你觉得生活太累时,不妨看看这5句话

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 472次

人生就是一个持续翻山越岭的过程,在谷底的时候多,在山巅的时候少。大多数时候,我们都是在攀越的过程中,你以为是谷底,其实是正在积蓄力量,向山顶进发。所以,别着急,别气馁,多给自己一点时间,看看下面这5句话,希望能给你一些鼓舞和前行的力量。凡有事发生,必将有利于我老子《德道经》有云:祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。福与祸,相互依存,互相转化。坏事可以引出好的结果,好事也可以引出坏的结果。所以无论遇到了什么事情,请告诉自己:凡是在我身上发生的事情,皆有利于我,皆可为我所用。你所谓的不好,仅仅是当下没有让你称心如意。但你没有看清的是,潜在的好处,正待你去发现和认领。每一次跌倒,都是你重新站起来的机会;每一次失误,都能让你变得更加谨慎和细致。世界上只有两种事,一种是好事,一种是你暂时还不知道好在哪里的事。

格局,就是你读过的书,走过的路,遇过的人

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 472次

林语堂先生在《苏东坡传》中说:一提到苏东坡,中国人总是亲切而温暖地会心一笑。苏轼的一生,屡遭贬谪,四海飘零,但他有一种超然的格局,无论面对什么,总能泰然处之。身处顺境,他能享受最好的;身处逆境,他能承受最坏的。他能享受命运的馈赠,也能承担人世的打击,无论好的坏的,都变成了他生命里的风景。读过的书苏轼《和董传留别》:粗缯大布裹生涯,腹有诗书气自华。读书能变化气质,饱读诗书,人的气质自然会得到升华。苏轼不仅博览群书,还自创“八面受敌”读书法,教诲后世无数读书人。苏轼《又答王庠书》:卑意欲少年为学者,每一书皆作数过读之。书之富如入海,百货皆有,人之精力不能尽读,但得其所求者耳。故愿学者,每次做一意求之。如欲求古今兴亡治乱,圣贤作用,且只以此意求之,勿生余念。又别作一次,求事迹故实,典章文物之类,亦

马未都 | 三种坏文化影响中国数千年

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 531次

文化是推动社会变革最大的一股力量,如果你不能理解文化是你在社会上立身处世的背景,你做什么事都不会太顺。中国的文化非常复杂,一两句话很难说清,但我还是想试着总结出中国文化中的几个要点。首先是枭雄文化中国人永远盼着出现一个枭雄,中国一旦失去集权,就会陷入混乱,比如我们的五代十国时期、民国时期。为什么呢?因为最大的领导人没出现,一旦出现,社会就变得比较安定。这就是我们的枭雄文化。所以,作为农民的陈胜、吴广起义时会说“王侯将相宁有种乎”,就是你有什么了不起的,我也是个枭雄啊。其次是不妥协的文化。生活中经常碰到这种情况,某些人一张嘴就说我这人可不能商量啊。这种心态导致中国人很难从谈判中获得利益,经常吃亏。我们解决分歧的方法要不就硬打,要不就吃亏认栽,反正都是走极端。没有人愿意发自内心地去谈判,也不懂得

成年人最大的清醒:悲喜自渡

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 531次

河南洛阳白马寺门上贴着一副对联:天雨虽大,不润无根之草;佛门虽广,不度无缘之人。滚滚红尘,众生皆苦;人不自救,天亦难佑。余生,要学会做自己的摆渡人,悲喜自渡。自渡人生实苦,悲喜自渡季羡林先生说:人间万千光景,苦乐喜忧、跌撞起伏,除了自渡,他人爱莫能助。成年人的世界,是哭到累了倦了,入睡前也要给自己设个闹钟。这个世界,每个人都有自己的难,自己的苦,能渡你的只有你自己。人生实苦,悲喜自渡。正德元年(1506年)王阳明三十五岁,因为上疏请求“去权奸”,得罪了刘瑾,被廷杖四十,下放诏狱。一般人到了大牢,不是哭哭啼啼,就是四处鸣冤,但是王阳明没有,他在抓紧时间读《易经》。后来王阳明又被发配到万山丛薄,苗、僚杂居的贵州龙场。无处可住就建屋,无菜可吃就开荒,山民愚昧就办学。无论环境如何,王阳明从未放弃对圣

风骨,就是活得像个人样

发布 : 兰清阁 | 分类 : 自我教育_成人教育_素质教育_家庭教育_继续教育_爱的教育 | 评论 : 2人 | 浏览 : 502次

什么是风骨?孟子说:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。你富了,你不能乱,不能迷乱;你穷了,你困顿了,你变得没那么重要、没那么有名、没那么有权了,你不会改变你的操守,你不会降低你的底线;强权,比你有钱的、比你有名的、比你有权势的,非逼着你去做一些你自己不想做、不愿意去做、在你底线之下的事,你就是不做。男人有了风骨,就是多做一些油腻猥琐中年男不会做的事情。女性是有了风骨,那便是天生尤物。如果一个女性人到中年还有容貌焦虑,还在考虑雌竞,那就是没活明白。这世界辽阔无边,所谓的恋爱脑那是年轻人的事,中年女性应该知道自己要什么。财少多布施,体弱多放生,心乱多静坐,业深多忏悔,福薄多行善,慧浅多读书。孟子这句话用到今天,什么是风骨?第一,风骨是正觉。能看清事物的本质,不为幻象和噪音所迷惑,知道哪些是金子

人,越计较,命越不好

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 445次

庄子说:大知闲闲,小知间间。有大智慧的人,总是豁达大度;有小聪明的人,总爱斤斤计较。计较是阻碍品格升华的最大障碍,是一种消极的自我防御,会导致生活陷入恶性循环,越来越差。一个人之所以快乐,不是他拥有的多,而是他计较的少。计较多了,快乐就少了俗话说,凡事留一线,日后好相见。很多时候,对别人不计较,留余地,就是给自己营造舒适的关系。锱铢必较,睚眦必报的人,不仅没有朋友,自己也得不到快乐。做人赢在了大度,输在了计较,因为心小了,所有的小事就大了,而心大了,所有的大事都小了。苏轼为人洒脱,三教九流的人都愿意和他结交。有个名叫韩宗儒的人,经常与他书信来往。韩宗儒喜吃羊肉,可囊中羞涩。他偶然得知,名将姚麟许酷爱苏轼的书法,于是拿着苏轼的回信到姚麟许那里换肉吃。苏轼的朋友黄庭坚知道了,给苏轼开玩笑:从前王

一个人最好的活法,淡

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 454次

古人说:浓处味常短,淡中趣独真。浓厚的味道,往往很快消散,而平淡的状态,才是最有趣味和最真实的。人生百味,淡最真。浓不如淡,淡,才是一个人最好的活法得失看淡沈复在《浮生六记》中写道:人生碌碌,竞短论长,却不道荣枯有数,得失难量。我们曾经都是没心没肺的孩子,最终却变成了患得患失的大人。人们总是急于寻找,急于得到,急于把心灵上的松弛,转换成物质上的充裕。最终沉溺于得失的牢笼,把自己活成了欲望的囚徒。少点苛求,多点接纳,少点贪婪,多点知足,就是对自己最大的善待。苏轼在《自题金山画像》中写道:问汝平生功业,黄州惠州儋州。苏轼一生仕途不顺,半辈子都在贬谪的路上。但是他读书、绘画、书法、学医、厨艺、耕地、政务、水利,一个也没拉下。他的诗歌至今有人传唱,他的《寒食帖》被誉为天下第三行书,他的东坡肉收入中华

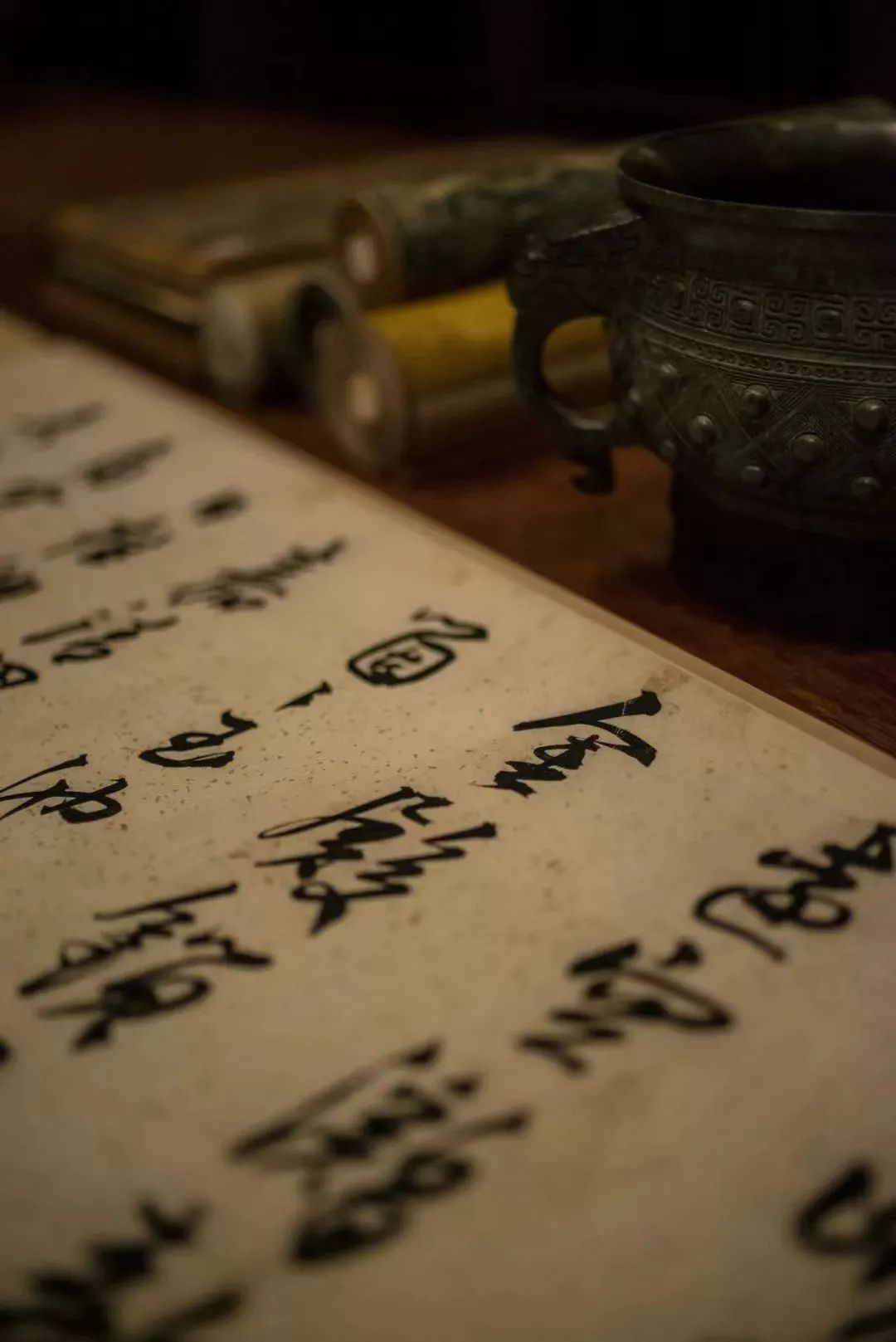

心地干净,方可读书

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 543次

《菜根谭》中说:读书穷理,要以识趣为先。意思是,阅读书籍,探究物理,都要以提高自己的见识和志趣为首要目标。书里的文字是死的,只有把死的文字读活了,用自己的心灵去体会,用自己的身体去实践,才能从中受益。一个读书人,要心地干净,要勇于实践,而不是一味的读死书,死读书。心地干净,方可读书《菜根谭》有云:心地干净,方可读书。读书学习不只需要勤奋,而且要有高尚的动机和纯洁的心灵。所谓仁者见仁,智者见智。一个人心里有什么,就有可能在所研读的书籍中看到什么,学到什么。鲁迅先生说:一部《红楼梦》,经学家看见《易》,道学家看见淫,才子看见缠绵,革命家看见排满,流言家看见宫闱秘事。心地纯洁的人读书学古,会以古圣先贤激励自己,修身明德,会从历史中学到经验教训,从而对社会、对人类有所贡献;心术不正的人读书,会窃取古