兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 » 书法 - 第3页

李苦禅谈书法:不练书法,很难画中国画,更别说作写意画了!

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1925次

“楷书”字义是“楷模书体”,一个时代的书写楷模,所以可以称篆是秦的楷书,隶是汉的楷书……练字须有楷模,就好像咱们从小学父母说话,都是从前辈那儿学来的。练字、学书法也是一个理。比如可以第一步写汉隶古篆;第二步写晋唐楷书、行书,草书是书法艺术最高的发展,尤其是“狂草”气魄最大,艺术性最高。我收藏了一副明朝书法家的草书对子,写的是“酒渴思吞海,诗狂欲上天”,那草书就有这种气魄。有一次我在王府井书法门市部看到一个外国人,在我的草书大条幅前头一个劲儿地看,我上前问他:“您能看懂中国字吗?”他说:“我一个中国字也不认识。”我问:“那么您在看什么呢?”他说:“我觉得这里头有音乐的美。”我乐了,说:“您在观音哪!”你看,中国书法里有“观音”。吴道子画佛光,一笔一个大圈,不用圆规。后来,画家画佛光、画月亮也是

这36个字,让你彻底爱上中国书法!

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1893次

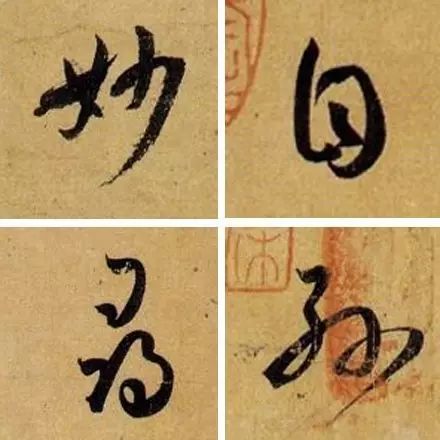

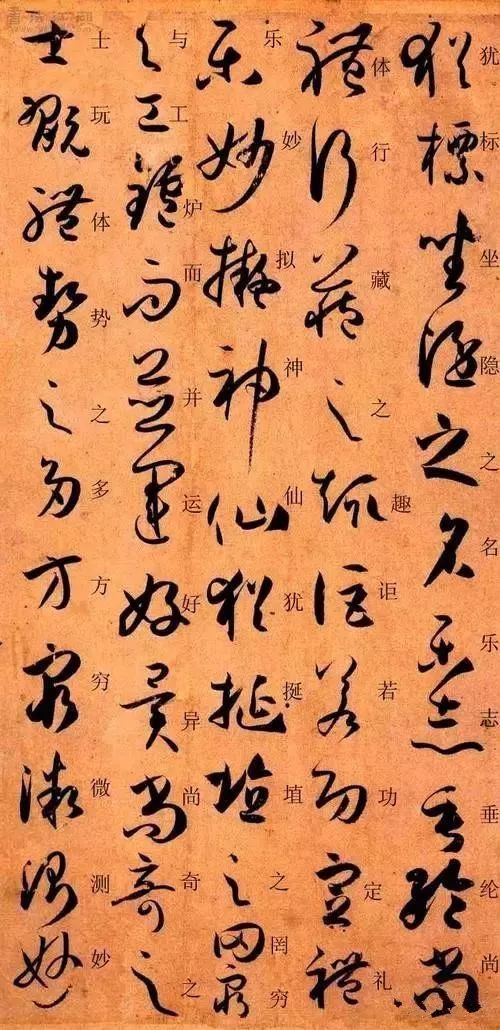

《书谱》单字精选36例中国书法博大精深,尤以理论魂,书论中最重要的固然是孙过庭的《书谱》。这篇三千七百字的煌煌大论,内容广博宏富,见解精辟、独到,揭示出了书法艺术的本质及许多重要规律。这部不单是著名书学论著的书法作品,而且也是一部法度严谨,气势飞动的行草体书法范本。首先作为书法作品的《书谱》,亦是备受称赞。朱履贞云:“惟孙虔礼草书《书谱》,全法右军,一气贯注,笔致具存,实为草书至宝。”王世贞云:“《书谱》浓润圆熟,几在山阴堂室。后复纵放,有渴猊游龙之势。”作为书法理论精华的《书谱》,对中国书法的影响是非常巨大的,奠定了书法理论的基本框架。其中提到反对写字如同绘画“巧涉丹青功亏翰墨”,认为书法审美观念要“趋变适时”,所谓“质文三变,驰骛沿革,物理常然”,反对把书法当作秘诀,择人而授的保守态度,

书法佳句妙语大全,书家必备!

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1755次

书法,经过几千年的发展和演变,从最初的实用功能升华为一门独特艺术,千百年来深受人们的钟爱与崇尚。历代文人墨客也不断地用诗般的语言赋予它深邃的内涵,让人们愈加感到书法美的魅力所在。我们就选编一些书法佳句妙语,供大家欣赏收藏!二字书法妙语:抱朴、百忍、博雅、奔腾、补勤、贞仁、畅神、畅怀、苍润、传神、粹美、翠微、澄怀、藏珍、长乐、长庆、春归、独醒、独乐、顿悟、滴翠、多福、达观、达智、飞雪、飞霜、扶疏、浮翠、阜康、福寿。福禄、奋击、奋发、归真、归朴、孤高、孤贞、国香、广博、瑰富、耕耘、至诚、弘毅、怀德、寒碧、寒烟、惠风、含芬、鹤寿、华旦、华英、合欢、厚福、鸿福、鸿祯、精诚、居德、济世、静观、隽雅。寄情、极致、吉祥、吉庆、锦绣、嘉祥、旷达、空翠、乐道、乐天、励精、流辉、流风、淩云、淩霜、兰馨、兰芝、烂

中国书法的内涵美

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 2011次

中国书法的载体是中国文字——汉字。最初的文字是为了实用。人们在长期使用过程中,文字不断的被美化,终于在汉末、魏晋南北朝时期升准为一门独立的艺术品种,并逐渐同实用分离。实用字——主要是为了表达文字的含义,虽然有些人在写字时也常注意到美化,但美化在他们那里不占主要地位,而书法艺术作品则不同,其创作的目的,主要是为了艺术欣赏,文字内容的含义已退到次要或从属的地位。中国的书法艺术在世界艺术史上是一朵奇葩。除中国和受中国影响的日本等国以外,其他国家都没有这门艺术。汉字最初为象形字,古代的埃及、苏美尔等国也曾使用过象形字,也曾有过书写艺术,但至少从公元一世纪以后已为拼音文字所取代。西方的各种拼音文字虽也讲究书写的美化,但主要是以规整美为主,有很强的工艺性。正像西方学者所说:“(它们)从来没有形成一门独立

你不是在洗毛笔,而是毁毛笔!

发布 : 兰清阁 | 分类 : 文房四宝_文房四宝是什么_书房家具_书房灯 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1253次

孔子说:“工欲善其事,必先利其器!”很多书法爱好者的毛笔容易掉毛或开裂等问题,有些时候是毛笔本身质量问题,但也有大量书友,是洗笔方法不对导致。1.不泡笔直接洗毁笔指数:★★☆☆☆洗毛笔,最好是在一个固定的器皿里,比如盆子、洗面池等。把毛笔泡在一定量的水里,水也不用太多,能覆盖到毛笔就好了。泡大约20秒即可,这样可以把笔腹里的墨发散出来,便于洗笔。不能把毛笔泡在水里即可,这样过不了几天,毛笔笔管就会开裂,损坏了价格不菲的好笔。洗笔的事,懒惰不得。所以,有一个好笔洗,很重要!2.洗笔不温柔,用力捏搓毁笔指数:★★★★☆洗笔的过程中,要始终笔头向下,可以用手指轻轻地拨弄笔毛,但是不能用力地拔笔毛。可以在水里搅动笔头,但是不能时间太长,这样会伤及笔根。要洗到把毛笔提出水面,用手指挤压笔毛渗出的水没有

学习书法,该如何突破书法的瓶颈?

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1883次

学习书法的人都知道,书法是瞬间表现的艺术,一件书法作品可以在瞬间完成的,在这瞬间里的一招一式要表现出“台上一分钟,台下十年功”的技术、思想和意境。另外,书法还是不可以重复的艺术,一件作品一个样,没有绝对一模一样的作品。书法还是一个遗憾的艺术,如果一个字甚至一个笔划写坏了,大大影响书法的质量。因此,书法的不可涂改性决定了书法的难度。俗话说:“字是黑狗,越描越丑”就是这个道理。优秀的书法作品,字里行间透露出娴熟的笔法、漂亮的结构和完美的章法,以及深远的意境。将这些美的组合足以使书法爱好者所痴迷,甚至以终身相许。因此,要使书法水平达到一定的高度是很难的,其难主要解决以下六个难点:难在用笔,难在结构,难在墨法,难在章法,难在意境,难在统一。能否突破这六个难点,是写好书法的关键。一、难在用笔王羲之在《

朱幼棣:中国城市“文脉”的断裂

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 2178次

朱幼棣文化是什么?文化是语言、文字、音乐、歌舞;是民俗风俗生活的总和;是一种精神、风格和气质;是思想、审美和价值的取向。既是无形的,又是有形的;既是鲜活的,又是凝固的。文化是什么?文化是人与时间、空间的关系;是一个民族,一个国家人民的凝聚与认同;是浸透我们祖先和父母血汗的江河、大山、土地所孕育的;是延绵不绝的历史、哲学、文学、科学、技术、教育心理的综合。客家承启楼有形的城市文化,是可以触摸的。也许是一个群落、一组建筑、若干街区,和一座城市个性的聚合,是色彩和谐与美的展示。因此,文化也是城市的灵魂。无论是古典或者现代,在有文化的建筑上我们可以读出时代特征和历史的变迁,无论是北京的皇宫和四合院、上海的石库门,还是徽州的民居、客家的承启楼以及陕北的窑洞,遗址上即便只有几块砖石,或者“露沾荆棘没铜驼

朱幼棣:学习书法终究不能放弃,这种传承也是一种责任

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 2445次

朱幼棣,男,汉族,1950年出生,浙江黄岩人,中共党员,高级记者,享受国务院特殊津贴专家。曾经是新华社著名记者,专跑中央常委线,现任国务院研究室司长。无论是作为记者,还是转型成为官员,均心怀天下,长期关注城市发展、文化遗存和民生问题,著有《沉默的高原》、《中国世纪大灾变》、《后望书》等。2015年6月3日下午,朱幼棣因突发脑溢血,后抢救无效,不幸离世,享年65岁。摘要:我想,无论新与旧、巧与拙,文气血脉还是要平,只有平才能走得远,才有抵御粗陋芜杂的高境界。独自在书法的世界闭关锁山,生活变得简单清净,一简则远,一远则幽,这给寻常的日子增加了宁静和深度。于是,对笔墨的迷恋,逐渐成为一种信仰和情怀。一、书法的家学渊源,可追溯到百年前。清末,写得一手清秀小楷的曾祖父,离开生养他的浙江农村来到陕西,在

中央美院教授邱振中:今天书法对中国画影响十分有限的

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1470次

1947年生于江西南昌。1981年 浙江美术学院(今 中国美术学院)书法研究生毕业。文学硕士。(当时该院书法专业未设硕士学位,故第一批的5名书法专业硕士研究生毕业时均取得文学硕士学位),现为 绍兴文理学院兰亭书法艺术学院 院长、 中央美术学院教授、博士生导师、 书法与绘画比较研究中心主任、 潘天寿研究会副会长, 中国美术馆书法艺术委员会委员。在中央美术学院教授邱振中看来,书法与绘画是中国美术中并重的两个方面,对书法的忽视,会使我们对绘画的深入遇到无形的阻隔。对书法,在体验之外要加上一重观察与剖析,带来一种新鲜的感觉与思想。 对书法的忽视,会使我们对绘画的深入遇到无形阻隔。 书法与绘画的关系是中国

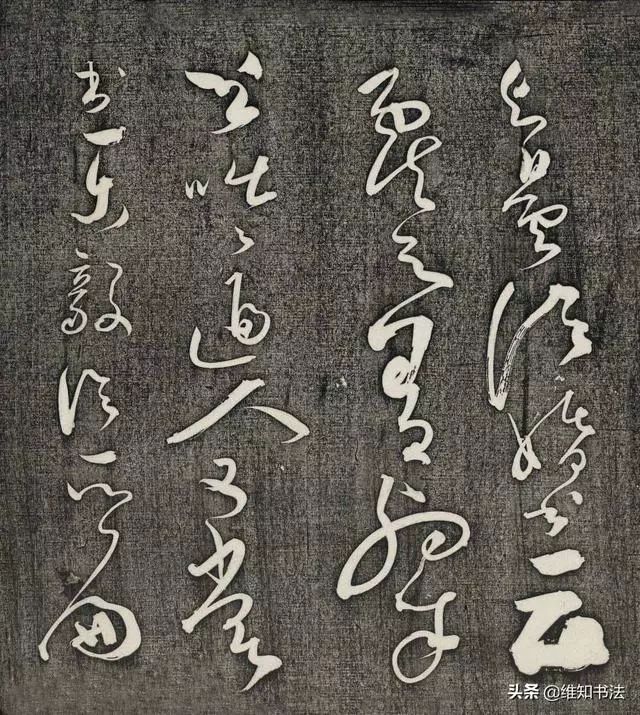

林散之:我六十岁才学草书,和时间拉了一个勾

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 2157次

林散之(1898年11月20日—1989年12月6日),名霖,又名以霖,字散之,号三痴、左耳、江上老人等,生于江苏南京市江浦县(今南京市浦口区),祖籍安徽省和县乌江镇七颗松村庄,诗人、书画家,尤擅草书。林散之是“大器晚成”的典型,也正因为其出大名很晚,数十年寒灯苦学,滋养了其书之气、韵、意、趣,使之能上达超凡的极高境界,对现代中国书法艺术事业的贡献,真可谓“功莫大焉”。伏案惊心六十秋,未能名世竞残休拧巴六十个年头,是需要才华来支撑的,这个倔强的老头,用诗的厚重,用画的意韵,用书的空灵硬生生砌了一堵墙。然天忌英才,铸一个“半残老人”用“左耳”闭关了世间一切不着调的音署名“半残老人”“散耳”“聋叟”。“左耳”。曾患中耳炎,致左耳微聋,遗疾终身。严重烫伤,右手五指粘并,拇指、食指和中指,尚可执笔