兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 » 书法 - 第1页

临《石鼓文》之路:从吴昌硕到吴大澂,我的书法学习心得

发布 : 兰清阁 | 分类 : 刘孟浩 | 评论 : 0人 | 浏览 : 547次

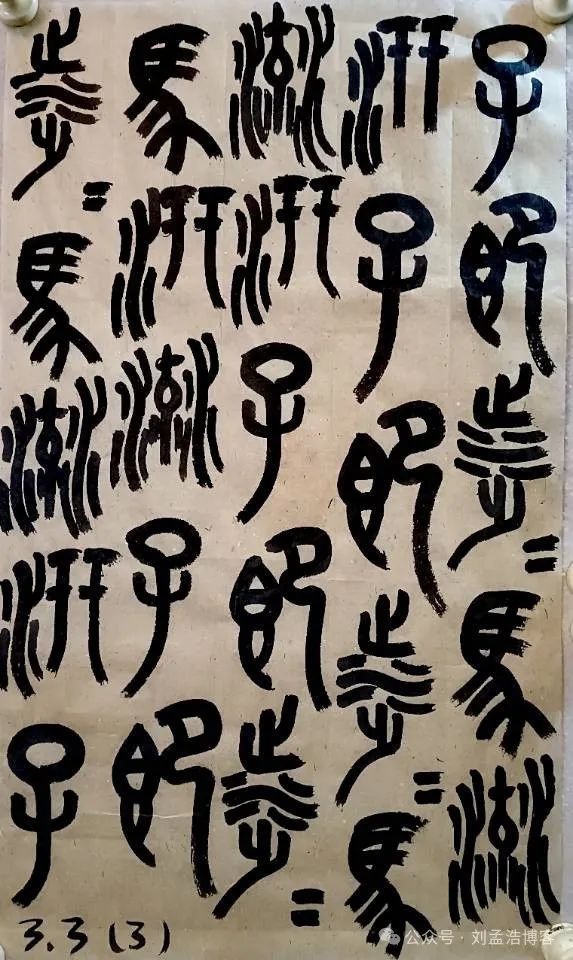

1. 引言:从绘画到书法的转变我从去年开始临写石鼓文的,就原因还要归结于临摹吴昌硕先生的绘画作品,他的作品中金石气极强,是学画者最缺少的,不仅学吴昌硕,就是学齐白石也要有很强的书法功底。我目前的绘画题材以“兰花”为主,吴昌硕写兰,就是以“篆法入画”,作品中的那种“老辣”、“古拙”等特点,是我无法领略的。中国书画是线条的艺术,中锋用笔贯穿其中,所以掌握篆法是学习中国书画的根本中的根本,因此我走上了学习篆书之路。然而,面对众多的《石鼓文》临写版本,如何选择适合自己的那一本,却成了我最初面临的难题。今天,我将分享自己的学习经历与心得,希望能为你的学习之路提供一些启发。2. 初学《石鼓文》:从吴昌硕到原拓片最初临写《石鼓文》是在网上找到的吴昌硕的作品临习的,经过一段时间练习,感觉有些字体的笔画和结构

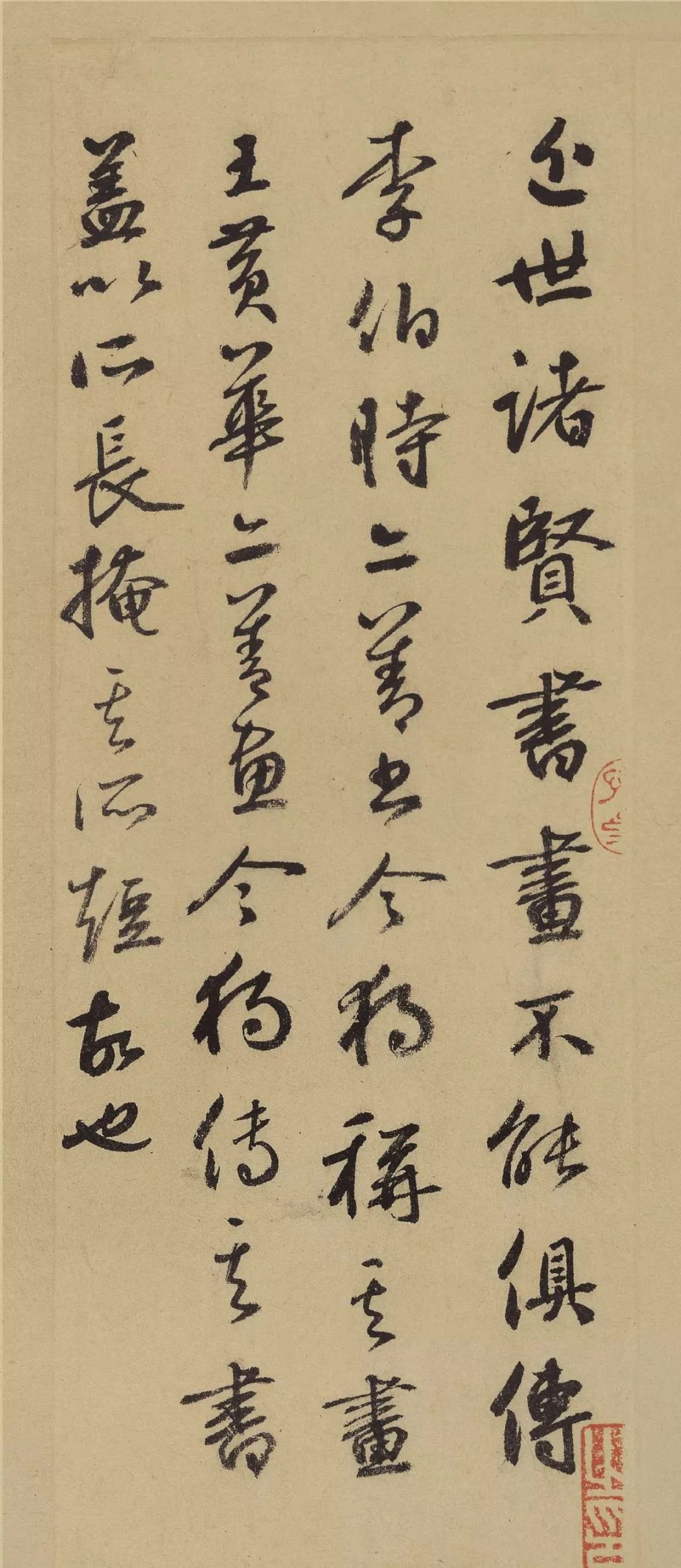

李苦禅:谁云书画苦,笔墨可通禅

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 2815次

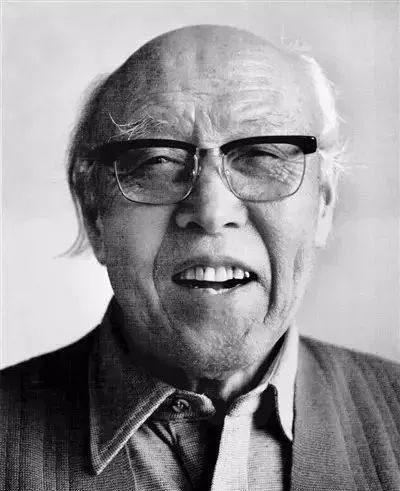

李苦禅(1899- 1983),生于山东省高唐县贫苦农家,自幼受到家乡传统文化之熏陶,走上了艺术征途。现代书画家、美术教育家。原名李英杰,改名英,字励公。山东高唐人。1923年拜齐白石为师。曾任杭州艺专教授,中央美术学院教授,中国美术家协会理事,中国画研究院院务委员。擅画花鸟和鹰,晚年常作巨幅通屏,代表作品:《盛荷》《群鹰图》《松鹰图》《兰竹》《晴雪图》《水禽图》。1978年出版《李苦禅画辑》。一多年以前,读过一本《李苦禅传》,开篇第一段文字,如二仙家对弈,写来清风拂面,读时惊雷震耳,至今记忆犹新。“前夜,梦与苦禅同登西山观红叶,评状元红酒。苦禅倾酒于砚,笑磨朱墨,以酣畅恣肆之笔,写名山半醉之态,嘱余为题。余以为画外及无画处有画,诗在境中,何用题句?梦醒后,残月在天,树影拂窗,遍体生寒,乃披

尚国粹,颂党恩——庆祝中国共产党建党99周年,书画家吕奉文先生书法作品展

发布 : 兰清阁 | 分类 : 吕奉文_书画家_写隶书的书法家_写颜楷的书法家 | 评论 : 0人 | 浏览 : 4852次

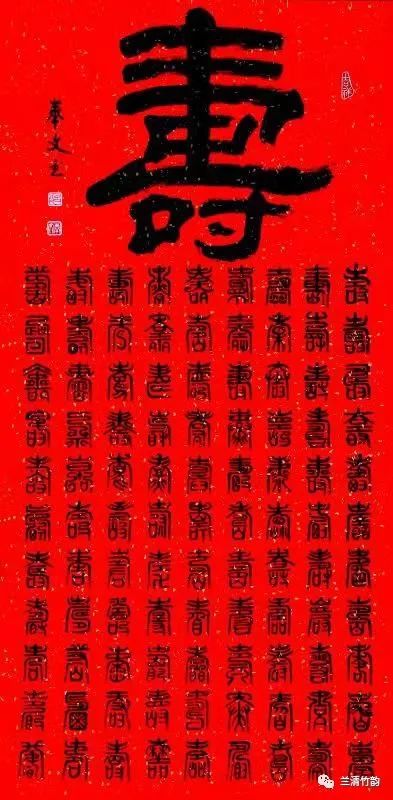

7月1日,在中国共产党建党99周年之际,为了讴歌对党的热爱、抒发对祖国和人民奋发图强所创造的丰功伟绩的赞叹,展现时代特色和精神风貌,为党的生日献上文化贺礼,书画家吕奉文先生精心创作了二十余幅书法作品。这些作品主题鲜明,风格多样,立足传统,力求创新,艺术感染力强,抒发了作者热爱党、感恩党的深厚情怀,反映了新时代社会风貌和美好生活。作品涵盖篆书、隶书、行书和楷书,或酣畅潇洒,或雄浑豪放,或气韵生动、或平和畅达,展现了作者深厚的书法功底。在内容上,作者用意颇深,用以篆书为基础的一百个不同的“寿”字和“福”字组成《百寿图》和《百福图》,以此对党贺寿祝福。当今世界形势波谲云诡,某些国家不断掀起仇华反华声浪,经济制裁、技术封锁、战争威胁、一浪高过一浪。此时,吕奉文先生以书法作品的形式,重温毛主席《满江红

想要在书画领域有所成就,应该在古文、诗词、书法开始补课

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 4621次

不久前,有位担任过大型展览评委的书法家跟我聊起,近些年展览层出不穷,投稿量骤增,在展出作品的初评中,评委们常常只是看看题跋和印章便能够筛选掉许多投稿。我问其缘由,书法家答道:“因为一看题款和印章就知道该作者的水平了。” 在当代中国书画中,题跋好的作品犹如凤毛麟角,书法不佳、烂题乱题的不在少数,只落穷款、了无余味的更是比比皆是。然而,近些年,中国书画的“大师”“名家”辈出,“创新”之作叠出,不容忽视的是,他们的作品中题跋却越来越少,越来越寡淡无味。当代书画家为什么怯于题跋?题跋在书画中究竟还占有多大分量?题跋越来越少说明了怎样的问题? 画之不足题以发之 中国画历史上,最早的画没有题跋,北宋画家范宽的画就连名字也不写,后人是从其他文献资料中确定为他的作品。 考察中国书画史,北宋以前的

郭石夫:没有书法基础,写意花鸟画就画不了,就没有办法画

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 3613次

我觉得艺术这个东西是需要一定立场的,如果我们没有一个立场,那么我们就不知道应该怎么去谈,这个立场是文化的立场。另一个是文化,我们的艺术需要一个形式。我们中国绘画也不仅仅就是文人画,它有很多种类,包括民间的,包括我们农民的画,你能说它不是中国画吗?其实它也是在中国文化这个土壤里生长起来的一种(绘画),不同层次的绘画。我们今天讲的书法与画的关系,实际讲的就是宋以来的文人绘画的发展,这个发展影响到今天已经有八百年的历史,因此它形成了我们的文化概念,形成了我们的文化立场,形成了我们对于书法,对于绘画,以及它们之间关系的一些内在的美学精神的一种一致性。因此我们这里所说的中国画是这个意义上的中国画,它和书法的关系。如果我们再往前推的话,它也是随着历史的不断发展而发展的一个过程。我们刚才谈到了文化立场。专

曾国藩:写字好看的人,是最值得交往的人

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1738次

俗话说:字如其人。一笔一划,书写的不仅是汉字,更是人生。写字好的人,最值得深交。 01写字好的人,有福气。曾国藩在家书中写道:“六弟与我信,字太草率。此关乎一生福分,故不能不告汝也。”古人认为,心气不稳,字就写得潦草,这种人很难留住福气。在我们身边,往往也是写字好看的人更有福:上学时,写字好看的同学,考试总比别人多得些“卷面分”;工作时,写字好看的同事,更容易脱颖而出,得到领导青睐。见一笔好字,就如同见一位美人,叫人赏心悦目。因此,哪怕素未谋面,单凭一手好字,也能给人留下好的印象。古人审美追求“珠圆玉润”,认为富态是种福相。下笔成书也是如此,曾国藩说:“落笔结体,亦以‘珠圆玉润’四字为主。”珠圆玉润代表着一种心态,一种境界。是有福之人,由内而外透出一种从容不迫的气度。这种从容凝在笔尖、落到纸

临帖是学习书法一生的必修课

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 2267次

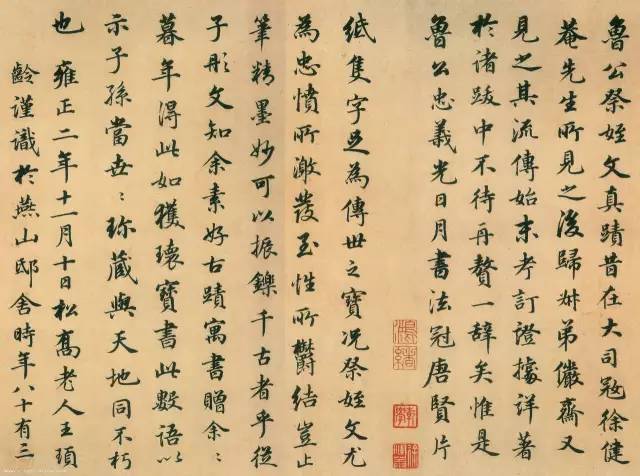

临摹是进入书法堂奥的不二法门。当然对于不同人在不同的学书阶段着意于何种临书目的其采用的临摹手段和方法会各有异同。对于一般已进入自由创作阶段的书家,其对作品中技术性语言的理性把握已没多大问题而此时的创作感觉、心态情绪往往是创作成功与否的关键……我们常有这样的体会在刻意创作一件作品时往往成功率极低,一篇文字写了又写直写得满屋废纸焦头烂额也不尽意。鲜于枢行书《跋赵孟頫书前后赤壁赋》而如果平时有一段时间的临帖、读帖的准备再加上某天好的心境合适的诗文信手抄之两、三遍之内往往易得佳构。这正如蔡邕所言“欲书先散怀抱任、情恣性然后书之,若迫于事、虽中山兔毫不能佳也。”那么如何达到此种状态呢我以为最好的方法便是临帖。我们姑且称之为创作前临摹。其主要目的是为了排除生活中各种因素对创作的干扰先努力贴近古人寻求古气

书法,每个画家的必修课!

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1865次

中国的画家不写字肯定不行。外国画主要是技巧,中国绘画是一种文化,外国画讲究科学,人体比例、解剖、色彩、光线,中国绘画是讲哲学的,没有文化是不行的,没有书法更不行。尤其是写意画,写意画家如果不懂书法的话,永远画不好,绘画格调也上不去,而且一个人书法功底有多深,绘画就有多高,他的水平格调有多高,绘画就有多高,一个都不例外。我们看黄宾虹的书法,产生黄宾虹的绘画,齐白石的书法产生齐白石的绘画,潘天寿的绘画其实也是他的书法,一样的。潘天寿书法的功底和内涵,且不评价,但是潘天寿的书法很有骨力,绘画也很有骨力,潘天寿开始是学吴昌硕,后来他认识到学得再好,也只是吴昌硕第二,甚至第二也当不了。后来他就思考问题,他在学习书法的时候提出一个理论,说书法不要学名家,不要学王羲之和颜真卿,因为大家都在学他们,你学了就

洪厚甜先生回答书法初学者的几个问题

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 2079次

洪 厚 甜这里我们分享几个洪厚甜回答书友的提问,希望你能从中有所悟有所得,更加正确地去理解书法,学习书法。对于初学书法的人来说,学习书法要从哪个书体入手比较好?为什么?如果是学书法,我们就要从它的原理来说。对于书法,我的理解就是线和线的空间关系,诉诸给人直接的视觉感受,这是书法艺术的核心内容。那么,对书法艺术学习来说,就是要根据书法艺术的本质来进行考量。当书法的核心表现是线和线的存在形态构成的空间关系给人的视觉感受的时候,那么对线的认识对线的训练,就是最重要的。在所有的技术体系里面,只有篆书,也就是大篆、小篆的书写体系是直接和唯一能够提升线的品质的技术内容。那么,从对线的训练、线的运用来学习,那肯定是篆书,小篆大篆是我们入门学习的核心内容,在此基础上再进行对于线的运用,隶书啊,行草、楷书啊等

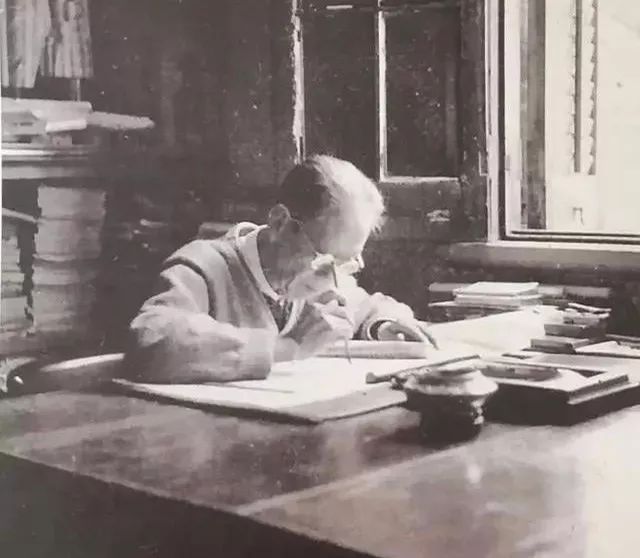

沈尹默:为什么道理都懂就是写不好书法?

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1790次

要了解得书法中的道理,必须切实耐性下一番写字工夫。近几年来,四方爱好书学的人们,不以我为不敏,时常写信来询问和商讨,其中不少是在学校攻读或其他从业的青年。有些问题,要一一详答,非但时间不允许,精力也不够应付;略为解说,仍难分晓,又等于不说。因此,往往久置,不能作答,致遭到许多责难,实亦无可奈何的事情。我以前虽然写过几篇论书法的文字,但还是说得不够通晓透澈。去年学术月刊同人要我写一篇书法论,遂分为笔法、笔势和笔意三段,根据历来传下来的说法,或加以证成,或予以纠弹,皆以己意为之,总成一篇, 略具条贯,也不能纤细无遗,读者仍以为难晓,要我别为疏解。现在想借《文汇报》给我的机会,零零星星地写一些与书学有关的小文,作为以前文字的阐发和补充。此事虽小,实亦非易,若果希望一看便了然,字就会写好,恐怕还是无