兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 » 儒家 - 第1页

彭国翔 | 儒家传统的静坐功夫论

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 416次

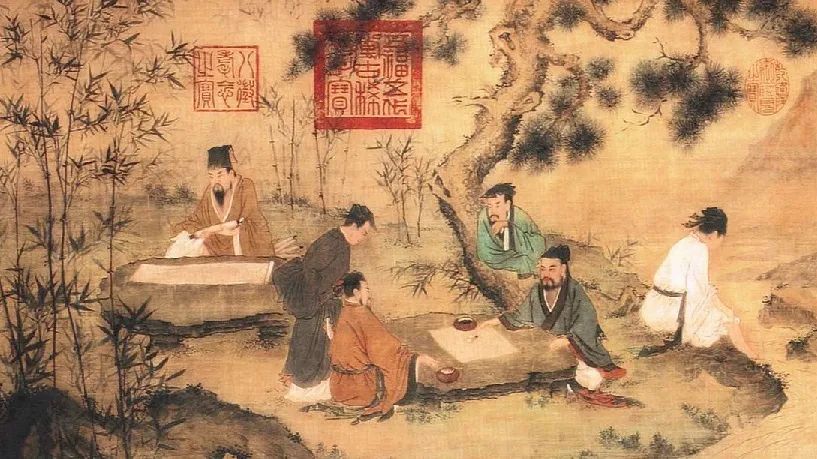

上海市社会科学界联合会主管主办摘要:静坐自宋代以来已成为儒家功夫论的重要组成部分,但究竟应该如何理解它在儒家功夫论中所扮演的角色?或者说,作为一种以君子和圣贤人格为追求的功夫实践而非一般的养生方法,静坐在儒家传统中究竟应当如何定位?较之佛、道以及世界上其他宗教与精神性传统的静坐实践,儒家式的静坐又有何种与众不同的特点?对此,学界迄今似未见较为全面与深入的研究。本文以这两个相互关联的问题为焦点,对儒家静坐功夫论尝试予以总结性的考察,具体包括以下几个方面:首先,指出静坐在整个儒家传统的功夫论中并未被作为根本性的功夫实践,主流儒者大都对静坐作为儒家功夫实践的限制有明确的自觉。其次,分析静坐在儒家传统中不被视为根本功夫实践的原因。第三,在此基础上,以佛、道以及亚伯拉罕传统静坐实践和理论为对照,指出儒

传统功法:儒家静坐

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 821次

儒家历来重视静的修养,如儒学文化的代表作之一《大学》中便有“知止而后有定,定而后能静,静而后能安”的记载:后来孟子又说“吾善养吾浩然之气”:至北宋的时候,大儒周敦颐更为强调主静无欲的修养方法,他在《通书·圣学》中指出:“无欲则静虚动直,静虚则明,明则通”,提倡通过静坐的方法来修养身心.后来周敦颐的弟子也积极推广乃师的静修思想。如每见有人在静坐,便夸其好学。至明代心学大兴,吸收了大量释、道思想的心学对静修更予以重视,静坐逐渐成了儒者入门的基本功夫之一。在儒家看来,息心绝虑的静坐至简至易,但却能使人在静中抛却贪心杂念,久久用功,能认识到自己的本心。心学的开端人物白沙先生陈献章倡静坐最力。他曾经闭门读书,足不出户有年,终无所得,于是自筑阳春台,整日静坐其中,坚持数年,终于有悟。他结合自己的实际经验

儒家、佛家、道家的修行智慧(精华)

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 561次

儒家50句思想精要——入世境界1、物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。——《大学》大意:世上的事物都有本末始终,明确它们的先后次序,那就接近事物发展的规律了。2、古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者;先致其知;致知在格物。——《大学》大意:古时候想要使天下人都发扬光明正大的德行,就先要治理好自己的国家;想要治理好自己的国家,就先要管理好自己的家庭;想要管理好自己的家庭,就先要修养自己的身心;想要修养自己的身心,就要先端正自己的心志;想要端正自己的心志,就先要证实自己的诚意;想要证实自己的诚意,就要先丰富自己的知识;丰富知识就在于深入研究事物的原理。3、君子有诸己而后求诸人,无诸己而后非诸人。——

中国兰文化的创始人孔子,将兰花带入中国文化圈

发布 : 兰清阁 | 分类 : 兰文化与中国传统文化_竹文化知识_兰文化大观 | 评论 : 0人 | 浏览 : 3107次

孔子(前551—前479)名丘,字仲尼,鲁国人。他的祖先是宋国贵族,殷王室之后,因避乱迁居鲁国。孔子三岁丧父,家境凄凉。《论语,子罕》记载了他对早年生活的回忆:“吾少也贱,故能多鄙事”。“十五而志于学”,自十五岁就明确了自己的学习方向,有系统地学习“礼、乐、射、御、书、数”等六艺。他学无定师,当时许多学界高人包括老子都是他的老师。孔子三十岁时就有相当丰富的古代典章制度、礼仪文化方面的知识,并独立地参加社会政治生活,创办了私学,他自称“三十而立”,并称自己“四十而不惑”。由于当时鲁国政治极不清明,孔子无政治作为,于是不仕,“退而修《诗》《书》《礼》《乐》,弟子弥众,止自远方,莫不受业焉”。五十岁以后,孔子踏上了从政之路。他曾提任过中都宰、司空、司寇、相事等,政绩应说不错。五十五岁时,因与当政者