兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 - 第555页

格局大了,生活就顺了

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1222次

何谓格局?小来听过一个形象的比喻:“站在山脚往下看,遍地是垃圾;站在山顶往下看,美景尽收眼底。”诚然,高度决定深度,格局决定结局。人的格局一大,就不会在生活的琐碎中沉沦,目光所及处皆是岁月静好的模样。而一个胸有大格局的人,往往都有这3个特征,你身上有吗?01利益前的态度《论语·里仁》中写着这么一句话:“君子喻于义,小人喻于利。”真正有格局的人,在利益面前,总是会使出三分精明,保留七分的真挚。他们始终相信,命里的钱都是有定数的,做人可以精,但不能阴。在《红楼梦》里,王熙凤的形象总是被世人诟病。她在贾府生活,又掌管着府里的大小事务,本可以一直享受着养尊处优的待遇。然而她的贪念却没有尽头。为了放债赚取利息,她随意克扣别人的月银,到处收取贿赂。贾府也并非小门小户,一年来大大小小的钱财,光是经过王熙凤

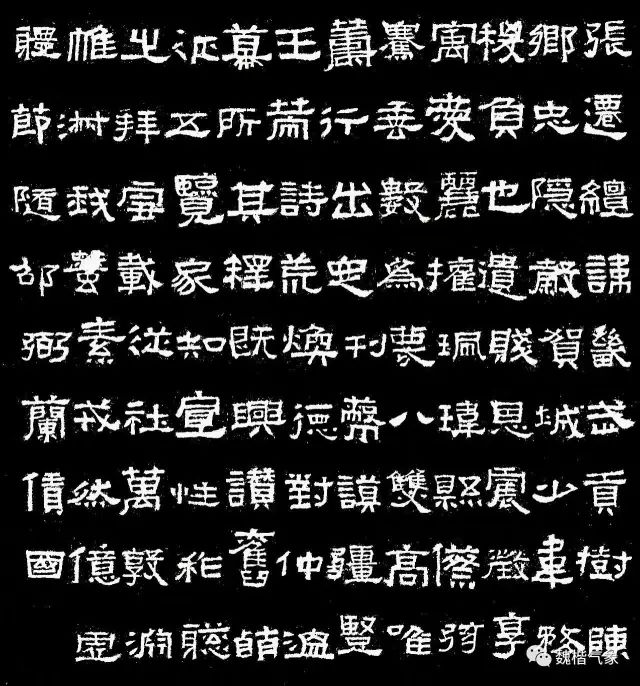

王墉:学隶书一定要以厚朴、古茂、苍茫为审美原则

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1451次

一、隶书变化多端,异彩纷呈,或大气、或雄浑、或委婉、或空灵,不一而足。隶书起源于秦朝,成熟于东汉,没落于唐宋。清末则异军突起,名家辈出,继承汉隶遗韵,伊秉绶、邓石如、金农、赵之谦、何绍基、齐白石等名家大师各具面貌,皆取其一而成名。隶书以汉隶为根基,进行全方位、有深度的临摹与创作。然而当代隶书创作多以展览为主,篇幅高大,纯用汉隶进行创作会有一定的难度,须参考明清隶书诸贤的大型条幅创作,以增强气势,再加上汉隶的古茂、雄沉及金石气,融合现代展厅有限度的装饰、色彩搭配、适度做旧等手法,使作品古今结合,夺人耳目。既有使人眼前一亮的视觉冲击,又能展现作品深厚的传统内涵。夫隶体有古于八分者,故秦权上字为隶,有不及八分之古者,故钟、王正书亦为隶。盖隶其通名,而八分统矣,称锤可谓之铁,铁不可谓锤。从事隶书与八

断(精辟)

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1236次

佛曰:“人生有八苦:生、老、病、死、求不得、怨憎会、爱别离、五阴盛。”人生本苦短,唯有心自在,心之所想,即为人生。“凡所执念,皆成束缚”,一个人的心态与选择,往往决定其一生的命运。很多时候,放下,比拿起更难。人一生最高级的活法,不过一个字——断。01断,无缘之人三毛说:“因为缘在而来的东西,终有缘尽而别的时候。”缘分,来去毫无征兆,往返无迹可寻。人生常常难如我们所愿,总是该走的赶也不走,该留的留也不住。总有讨厌的人,在我们的生命里,阴魂不散;总有喜欢的人,在我们的生活中,匆忙离开。前者是无奈,后者是无缘。点击下方名片,和百万诗友一起读禅语,听禅意;共悟人生,净化心灵生活中,那些与我们无缘的人,注定只是过客,别念念不忘,要当断则断,别怕遗憾。正所谓“一个巴掌拍不响,一人难唱独板腔”,一段关系,

弱者合群,强者互抬,智者独行(深度好文)

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1503次

冯骥才说过:“平庸的人用热闹填补空虚,优秀的人以独处成就自己。”拉开人与人差距的,其实不是智商,也不是情商,而是一个人与世界的相处方式。弱者盲目合群,结果失去自我;强者相互搭桥,方能彼此成就;智者善于独处,自然内心丰盈。01弱者合群丰子恺曾作过一幅《卖羊图》:一个人牵着两只羊,然后卖到羊肉馆去。一位农人看了这幅画,暗暗摇手摆头,笑着说:“这画里多了样东西,你多画了一条绳子。”丰子恺不解:“两条绳子牵着两只羊,哪里多了绳子?”农人告诉他说:“牵羊只需牵头羊,不管多少只,只要一条绳子就够了。”前头牵了一只羊走,后面数十只羊都会跟去的。果然应了那句老话:猛兽总是独行,牛羊才成群结队。人也是一样,层次越低,越没本事的人,越喜欢盲目的合群。一位女读者曾向作家连岳抱怨,说自己的老公特别热衷社交。每个月发

一个人不开心的真正原因,看完醒悟了

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1335次

《百年孤独》里说:“我们趋行在人生这个亘古的旅途,在坎坷中奔跑,在挫折里涅槃,忧愁缠满全身,痛苦飘洒一地。”都说生活苦,其实生活从没为难过任何人。你不开心的时候,往往是认知和欲望不匹配,导致情绪打了败仗。说到底,难受的都是智慧不够。01太把自己当回事看过一个测自己是否敏感多疑的小问卷:是不是常怀疑自己哪件事做错了,哪句话说错了?是否觉得身边的人不喜欢,或者总针对你?犯错后,脑子里是否一直重复着犯错的过程?是否总觉得领导或者家人话里有话,眼神意味深长……浏览下来会突然觉得,每条都是照着自己写的。看,这就是胡思乱想了。其实这些现象,包括此时此刻的乱想,大多是太把自己当回事,这不是对自己上心的表现,反而是自我意识太薄弱。因为不知道如何实现自我,就觉得随便一点小事,都能是毁灭性的打击。有网友讲一个脾

三毛:你弱的时候,欺负你的人最多

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1149次

每每提及三毛,相信大家脑海里总会情不自禁地浮现她曾书写过的散文集,以及她与荷西在撒哈拉沙漠的点点滴滴。但这不过是三毛的其中一面。今年是三毛离世30周年,在最新出版的《我的灵魂骑在纸背上》一书中,公开发表了三毛生前未曾公开过的简体字版书信。这本书,记录了三毛跨越4大洲,23年来在旅居途中的喜怒哀乐,与好友阐述生活与艺术,以及给得了重病的年轻读者带来希望。83封私人书信,23张珍贵图片,让我们看到了与众不同的三毛。今天,兹心就带领大家一起来看看,书中暗藏的足以让我们回味一生的4个人生真相。01你弱的时候,欺负你的人最多美国作家马克吐温曾说:“你为人像水一般软弱,他们不用费什么劲,就会发现你为人没什么骨气,他们就会像对待奴隶一样对待你。”你越是强大,越没有人敢欺负你,他人只会对你和颜悦色。书中,三

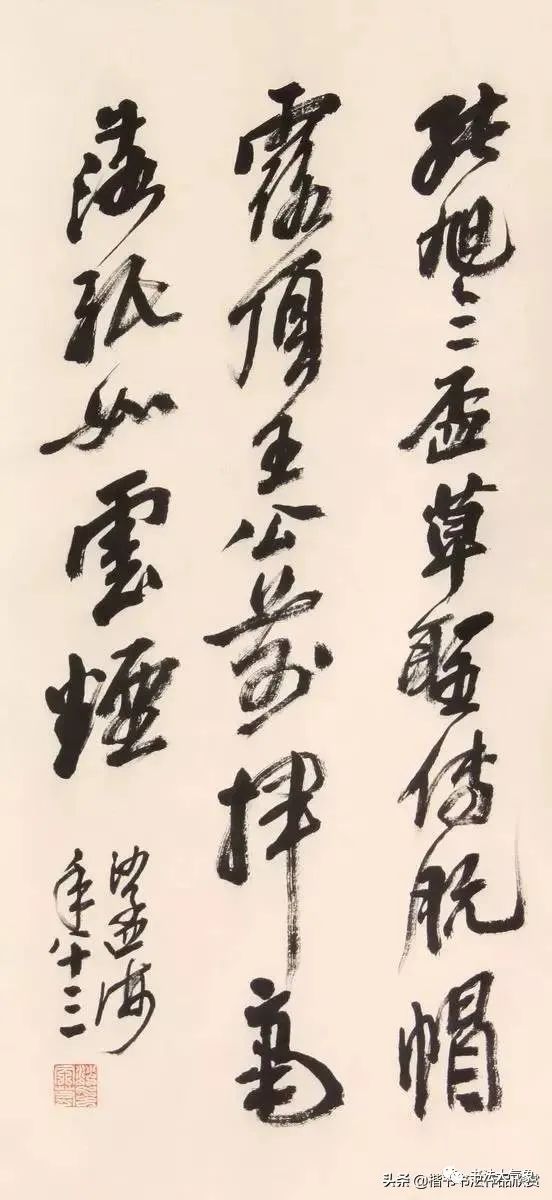

沙孟海:个人风格,都是从“集古字”而来的

发布 : 兰清阁 | 分类 : 书画频道_书画艺术_书画作品_书画展_书画家_文人画_书画培训_书画装裱 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1389次

有人说,全部书法史都是“薄古厚今”,甚至“是古非今”,我认为并不如此。古代有古代的优点,后世有后世的优点。近代考据学家有“前修未密,后世转精”的话,书法,从某一角度看,也有后人胜过前人的事实。王羲之生在东晋时代,真、行、草书突过前人,号为“新体”。颜真卿崛起中唐时代,承接北齐、隋代雄伟一派的书风,开辟新路。清代邓石如“以隶笔为篆”(康有为语),也是新创造,给予后人不少便捷。不过,王羲之、颜真卿、邓石如的成功,都是在接受传统,继承传统的基础上发展而来的,我们讲书法史,这点不要忘记。学习书法,我赞成米芾的做法。《海岳名言》有一条说:……庄岁未能立家,人谓吾书为“集古字”。盖取诸长处,总而成之。既老,始自成家。人见之,不知以何为祖也。“集古字”是学书的好方法。熟习各家,吸收众长,久而久之,融会贯通

“改命”的十个规律!

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1146次

一、“因果”定律:“修行真正的进步,体现在一个人的行为是否越来越遵循因果律。”世界上没有一件事是偶然发生的,每一件事的发生必有其原因。这是宇宙的最根本定律。人的命运当然也遵循这个定律。认同因果定律的不仅是佛教,还有基督教和印度教等等。古希腊哲学家苏格拉底和大科学家牛顿等人,也认为这是宇宙最根本定律。人的思想、语言和行为,都是“因”,都会产生相应的“果”。如果“因”是好的,那么“果”也是好的;如果“因”是坏的,那么“果”也是坏的。人只要有思想,就必然会不断“种因”,种“善因”还是“恶因”由人自己决定。所以欲修造命运者,必须先注意和明了自己的每一个想法(起心动念)会引发什么样的语言和行为,由这些语言和行为会导致什么样的结果。二、“吸引”定律:“你生命的一切,被你的内在吸引而来!”人的心念(思想)

修行好的人,长相年轻

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1273次

01现实生活中,人到中年后,就显现出受性格和品格影响所致的面貌:宽厚的人多半一脸福相;性情柔顺的人面相柔和善美;性格粗暴的人总是一脸凶相;心术不正暗地里坑害别人的人总是寝食难安体弱多病;心胸狭隘的人大多尖嘴猴腮、双眉紧蹙。02所以显得特别年轻秀美的人,一定单纯品性善良,这是长期的心与行为的修炼在脸上的投影,因而相貌也预示着该人未来的命运。有慈悲心、有爱心的人,往往从内而外散发出一种光芒,让人越看越顺眼并喜欢与其接触,有亲和力或所谓的老少通吃。而自私自利、狡猾、爱算计的人,相貌往往很不耐看,即使侥幸生得姣好容貌,稍多接触也会毫无吸引力,被人反感。03记住这个很重要:中年以后内心决定你的面相。相由心生,说的是一个人面相的好坏与其心灵的善恶是相应的:心决定性叫心性,性决定命叫性命;命决定运叫命运,

百邪不侵的秘密(深度好文)

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 966次

有科学家用了3年的时间,对近7百名百岁老人跟踪研究。发现他们不易生病,健康长寿的秘密是:拥有一个好的心态。深以为然,元代医学罗天益也说过:“心乱则百病生,心静则万病息。”内心混乱,欲望开始丛生,就容易招致病魔。而内心平静,和悦之气升起,就可以百病不侵。病魔是心魔的外在显化,心魔是病魔的内在根源。心态好了,自然百病不生,身康体健。01相由心生,病从心起《华严经》中说:“心如工画师,能画诸世间。”相由心生,境随心转。外在的世界是内心世界的投影。内心是怎样的,看到的世界就是怎样的。内心是阳光明媚的,看到的世界就是健康美好的;内心是阴雨连绵的,看到的世界就是烦恼多病的。一个人心态不好,得了心病,其他的病魔就容易找上门来。《红楼梦》中的林黛玉就是这样一个人。她从父母双亡,家道中落后,就寄住在舅舅家。即