兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 » 杨绛 - 第1页

杨绛:人生有命

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 392次

来源 | 慈怀读书会杨绛在《我们仨》中曾经发出这样的感叹:“世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆。”在那本书出版的时候,她已年过九十。而她的丈夫钱钟书和女儿钱瑗早在五六年前相继离世。人生中所有的美好,在那时看来都只不过是一场虚幻的梦,随着时光的流逝烟消云散。剩下的,只有耄耋之年独自慢慢走向生命尽头的凄凉。然而,杨绛没有就此停下思考与创作的脚步。在生命的最后一段旅程中,她一边与自己的老,病,忙作着斗争,一边将自己对人生的理解记录在了《走到人生边上》这本散文集中。《走到人生边上》,是杨绛继《我们仨》之后的又一部佳作。书中,杨绛围绕灵肉,生死,命运等厚重的话题阐述了自己对于人生的理解,为千千万万的迷茫之人指明了方向。接下来,玆心将把杨绛先生的人生感悟浓缩成五句话分享给大家,相信会让大家受益匪浅。1人生,

杨绛 | 人生最曼妙的风景,是内心的淡定与从容

发布 : 兰清阁 | 分类 : 稻盛和夫 | 评论 : 0人 | 浏览 : 813次

1994年,钱钟书病重住院,已经八十多岁的杨绛,独自一人悉心照料丈夫。 不久,女儿钱瑗也病重住院,与钱钟书相隔大半个北京城的院区,她就这样来回奔波,不辞辛劳。 她曾说:钟书病中,我只求比他多活一年。照顾人,男不如女。我尽力保养自己,争求‘夫在先,妻在后’,错了次序就糟糕了。1997年,被杨绛称为“我平生唯一杰作”的爱女钱瑗英年早逝。 一年后,钱钟书临终,一眼未合好。 深受失亲重创的杨绛却附他耳边轻声说:你放心,有我呐! 内心之沉稳和强大,令人肃然起敬。作为钱钟书眼中“最贤的妻,最才的女”,杨绛先生已经跨越两个世纪的人生起伏。当那些浮于人世的尘埃落定,她与生俱来的才华与魅力却依旧闪光,在岁月的历练下烨烨生辉。杨绛曾借用英国诗人兰德的诗这样形容

杨绛:不争,不理,不解释

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1108次

提起杨绛先生,有人说,她让我们看到一个人最美好的姿态。对于物质名利,她说:“我和谁都不争,和谁争我都不屑”;面对一生的黑暗曲折,她始终坚定内心,只管做好自己的事;有关外界的是非评判,她只回应一句:“世界是自己的,与他人无关。”而正是这样的不争,不理,不解释,才让她在诸多困扰中,始终专注自持,在安静中找到了自己的生活节奏。01不争,是一种智慧。《蔡根谭》里写到:“夫唯不争,天下莫能与之争。”不争之人,并非不思进取,而是深谙善退之道。电视剧《雍正王朝》里,皇上要选新太子,邬先生给四爷讲了这样一个故事:从前,有个老爷子生了一大群儿子。慢慢地,老爷子年纪大了,但这么大的家产,必须交给一个儿子来管。可是钥匙只有一把,儿子却有一大群。儿子们争得你死我活,不可开交。这时,只有一个儿子,从来不去刻意求这把钥

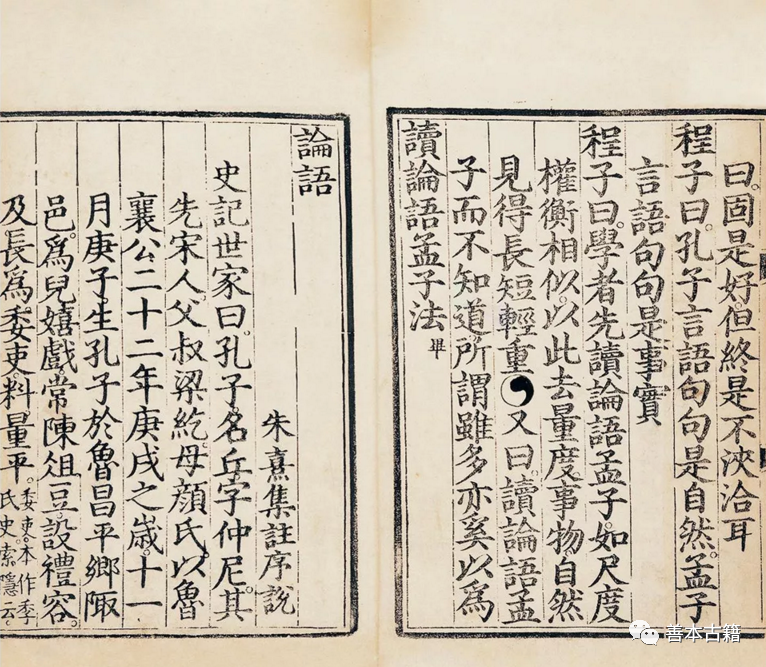

杨绛:我是怎么读《论语》的

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1229次

我很羡慕上过私塾的人,“四书五经”读得烂熟。我生在旧时代的末端,虽然小学、中学、大学的课程里都有国文课,但国文并不重要,重要的是数学、理科和英文。我自知欠读的经典太多了,只能在课余自己补读些。“四书”里我最喜欢《论语》,因为最有趣,读《论语》,读的是一句一句话,看见的却是一个一个人,书里的一个个弟子,都是活生生的,一个一个样儿,各不相同。孔子最爱重颜渊,却偏宠子路。钱钟书曾问过我:“你觉得吗?孔子最喜欢子路。”我也有同感。子路很聪明,很有才能,在孔子的许多弟子里,他最真率,对孔子最忠诚,经常跟在夫子身边。孔子一声声称赞“贤哉回也”,可是和他讲话,他从不违拗(“不违如愚”)。他的行为,不但表明他对夫子的教诲全都领悟,而且深有修养。孔子不由得说,“回也非助我者也”,因为他没有反应。孔子只叹恨“吾

杨绛:人的情感最像什么?

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 2233次

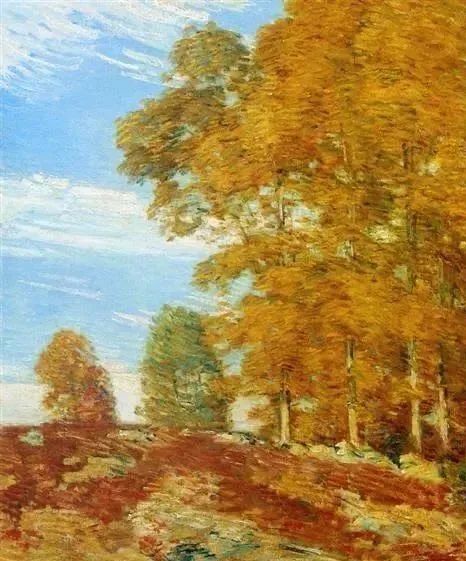

谁说天地无情?它只微微的笑,轻轻的叹息,只许抑制着的风拂拂吹动。因为一放松,天地便主持不住。假如一股流水,嫌两岸缚束太紧,它只要流、流、流,直流到海,便没了边界,便自由了。风呢,除非把它紧紧收束起来,却没法儿解脱它。放松些,让它吹重些吧;树枝儿便拦住不放,脚下一块石子一棵小草都横着身子伸着臂膀来阻挡。窗嫌小,门嫌狭,都挤不过去。墙把它遮住,房于把它罩住。但是风顾得这些么?沙石不妨带着走,树叶儿可以卷个光,墙可以推倒,房子可以掀翻。再吹重些,树木可以拔掉,山石可以吹塌,可以卷起大浪,把大块土地吞没,可以把房屋城堡一股脑几扫个干净。听它狂嗥狞笑怒吼哀号一般,愈是阻挡它,愈是发狂一般推撞过去。谁还能管它么?地下的泥沙吹在半天,天上的云压近了地,太阳没了光辉,地上没了颜色,直要把天地捣毁,恢复那不分

杨绛:人的可贵在于人本身

发布 : 兰清阁 | 分类 : 好文推荐_好文章大全_好文章摘抄_好文章欣赏 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1296次

人类的智力,超越了其他动物的智力;人类本性的灵性良心,也超越了其他动物的良知本能。 人类很了不起,天生万物,数人类最灵,创造了人类的文明。禽兽是不会创造的,禽兽只能在博物馆里充当标本而已。万物之灵,果然是万物之灵。人类创造了人类的文明,证实了人是万物之灵,但是本末不能颠倒:人称万物之灵,并不因为创造了人类的文明;人的可贵,也不在于人类创造的文明。人类的文明只是部分人类的成绩,人类中还还有许许多多没有文化的呢。没有文化的人,怎能创造文化?但他们并不因此就成了禽兽而不是万物之灵呀!人的可贵在于人的本身天生万物,人为万物之灵。人的可贵在于人的本身,不在于他创造的文明。人类的文明,当然有它的价值,价值还很高呢,但决不是天地生人的目标。理由有四:一、如果天地生人是为了人类的文明,那么,人类的文明,该是

杨绛:我们从忧患中学得智慧,苦痛中炼出美德

发布 : 兰清阁 | 分类 : 自我教育_成人教育_素质教育_家庭教育_继续教育_爱的教育 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1777次

大自然的神明,我们已经肯定了。久经公认的科学定律,我们也都肯定了。牛顿在《原理》一书里说产大自然不做徒劳无功的事。不必要的,就是徒劳无功的 。“(Nature does nothin;in vain。The more is in vain when the less wiJl do。) (参看三联书店的《读书 》 2005年第三期 148页,何兆武《关于康德的第四批判》)哲学家从这条原理引导出他们的哲学。我不懂哲学,只用来帮我自问自答,探索一些家常的道理。大自然不做徒劳无功的事,那么。这个由造化小儿操纵的人世,这个累我们受委屈、受苦难的人世就是必要的了。为什么有必要呢?有一个明显的理由 ,人有优良的品质。又有许多劣根性杂糅在一起,好比一块顽铁得火里烧,水里淬,一而再,再而三,又烧又淬,再加千

独处,是一个人最好的修行

发布 : 兰清阁 | 分类 : 自我教育_成人教育_素质教育_家庭教育_继续教育_爱的教育 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1557次

庄子说:“夫虚静恬淡寂寞无为者,万物之本也。”人生的最高境界,是独处。人这一生,不需要太多朋友,学会独处,才是最重要的修行。1、圈子不同,不必强融三国时,魏国的管宁和华歆是同窗好友,但性格却不同:管宁对富贵荣华看得很淡泊,一心钻研学问;华歆却羡慕权势,不愿读书。有一次,一个大官坐着车子路过,车子装饰十分豪华,管宁照旧读书,而华歆赶紧丢下书本出去看,回来后对管宁夸个不停。正全神贯注看书的管宁却越听越反感,他一把拔出身上的刀,把两人同坐的席子割成两半,使两人分开坐,表示从此同华歆断绝朋友关系。《论语》:道不同不相为谋,志不同不相为友。圈子不同,那便没有必要相融。不需要的酒局就不要去了,不必参加的聚会也停了吧。格格不入,非要参与,只能彼此尴尬。更何况一个人的圈子质量到底如何,不是因为他到底参与了多