兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 » 南怀瑾文章阅读 - 第2页

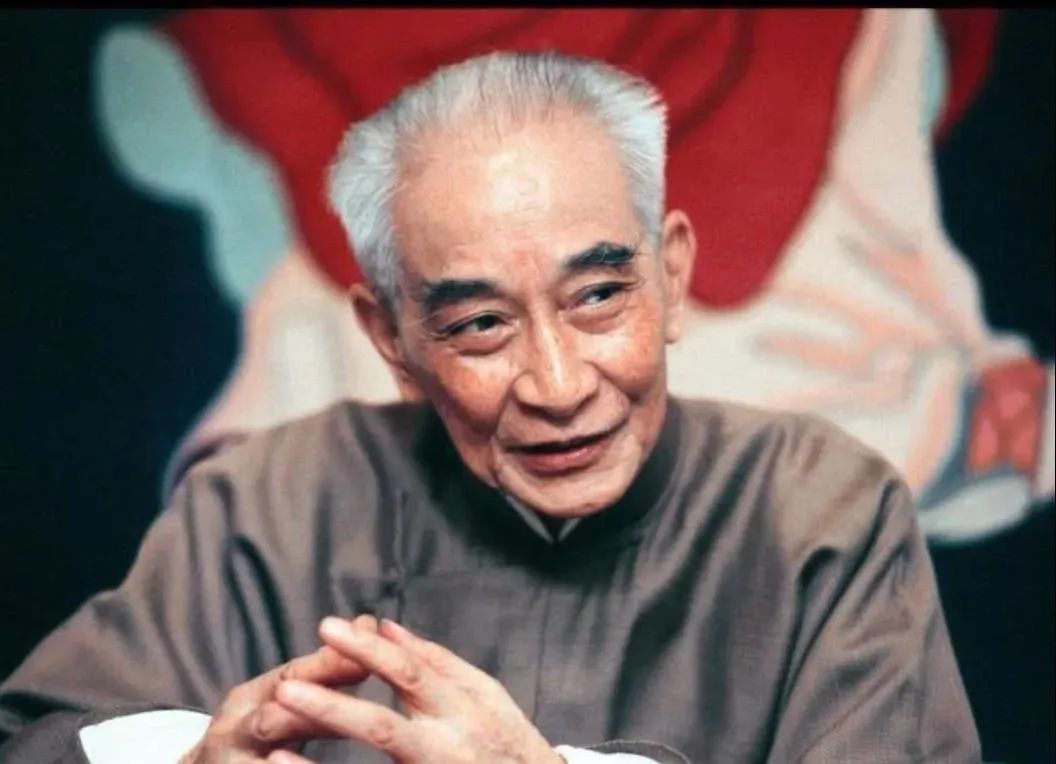

南怀瑾:这类书过去很多人都不敢看,但真正读懂了,就会成为抓住先机的第一等人

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 527次

文 | 南怀瑾《长短经》这本书大家也许很少注意到它,作者是唐朝人,名赵蕤,一生没有出来做官,是一位隐士。有名的诗人李白,就是他的学生。如果研究李白,我们中国人都讲李白、杜甫是名诗人,实际上李白一生的抱负是讲“王霸之学”,可惜他生的时代不对,太早了一点,唐明皇的时代,天下是太平,到天下乱时,他已经死了,无所用处。赵蕤著的是《长短经》,就是纵横术。这一本书在古代,尤其在满清几百年间,虽然不是明禁,因为是古书,没有理由禁止,可是事实上是暗禁的书,它所引叙的历史经验,都是到唐代为止。后来到了宋朝,《素书》就出来了,以前也有,但宋朝流传出来的《素书》是否即是汉时的原版,无从证明。到了明末清初,另一本书《智囊补》出来了,作者吴梦龙是一位名士,把历史的经验都拿出来了。我们如把《左传》《国语》《战国策》《人

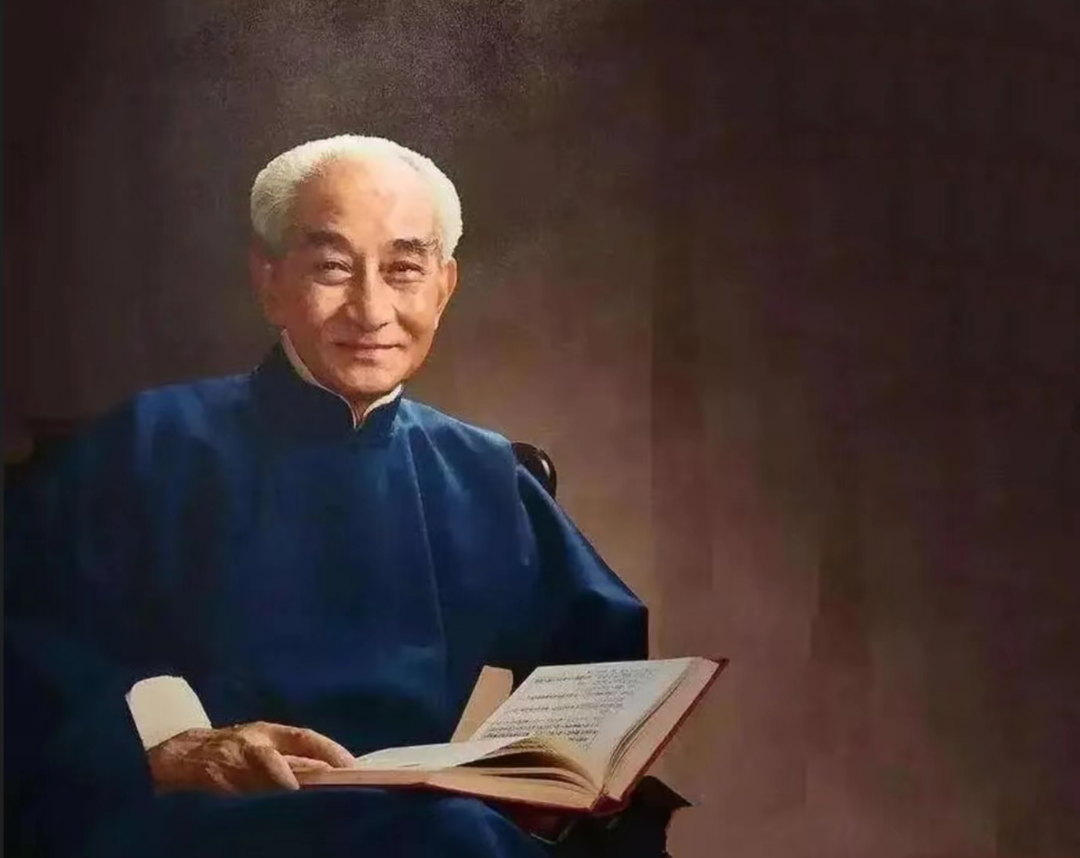

南怀瑾先生的教子之道

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 502次

南怀瑾的教子观与中国传统的教子观一脉相承,是一种真正从做人、成人着手来培养孩子的方法,在此基础上再谈建功立业。这是中国传统文化教育智慧的精髓,旨在让孩子先立君子之德,再谈丈夫之业。在如今这个都盯着现代教育和西式教育的时代,这是极为稀有、难得的,几近于绝唱。所以尤其值得中国家长们重视,并认真领会。更重要的,是按照这种经过中国几千年历史证明有效的教育智慧,为自己的孩子树立高大深厚的人格和志趣基础。01教育孩子,先教做人我常说我们这一百年来教育没有方向,没有目的,究竟想要我们国家的孩子学成什么样子?教育方法也有问题,所以我们要重新思考。《大学》讲的内容,就是触动中国教育的一个方法。什么是教育的目的?先教做人。做人从什么开始啊?从心性修养开始。身心修养是做一个人的根本。不论你是什么职业,什么地位,只

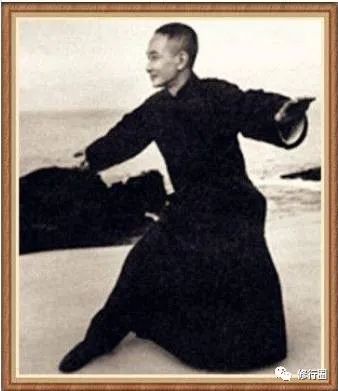

南怀瑾在“寻仙访道”路上,遇见的奇人异事

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 506次

南怀瑾先生堪称一代奇才,他熔儒释道三教学问为一炉,涉猎遍及诸子百家,会多种拳术剑道,文武兼收并蓄。南先生年轻时痴迷于武道,希望有朝一日能成一名飘逸超脱的剑仙,仗剑行天下。为此,他曾跋山涉水,寻仙问道,遍访古刹岩穴高隐之士,南宗北派,长拳短打,刀枪棍剑均有所研习,累积师承八十余人。在寻仙访道的路上,他曾遇到不少奇人异事,有人说他是以武入道,这话不无道理。南先生正是因在年轻时醉心习武,一路寻访剑仙,于机缘巧合之下,遇各路高人点拨才成就了后来的“南师”之名。少年南怀瑾的大侠梦1918年,南怀瑾出生于浙江温州乐清。其父南光裕希望独子成为一个知书达理的人,以便继承家业,将来像他那样,一边经商,一边耕作,安稳度过一生。因此,在南怀瑾很小的时候,父亲就把他送去私塾接受启蒙教育。南怀瑾识文断字后,思想活络,

南怀瑾:这本书很难读,却是中国文化非常重要的一部分

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 447次

文 | 南怀瑾《墨子》这本书是比较难读的,他的理论,非但“尚天”,崇拜天,而且也尚鬼。这个“鬼”字,我也曾就文字的构造上解说过,中国人所说的鬼,究竟是什么东西,很难界说,所以画家最好画的对象是鬼,谁也没有见过。所以怎么画都对,越难看就越对。殷商时尚鬼,宗教气氛最浓厚。墨子是宋人的后裔,宋就是殷商的后裔,所以墨子的思想,继承了宋国的传统。我们要注意,春秋战国时代,各国的文字没有统一,交通没有统一,各地方的思想不同,有如现在的世界形态,美国与法国,各有不同的文化。翻开《墨子》来看,他把鬼的权力说得很大,也就是过去中华民族思想的共同信仰。人如做了坏事,鬼都来找的。好的鬼则可以保护人。所以我们讲了几千年中国文化,民间所流传鬼会找坏人的观念,并非孔子思想,乃是墨子思想的传承。墨子这套思想的源流,是远溯

南怀瑾:这位母亲靠一本书教育儿子,为汉朝盛世奠定了根基

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 437次

文 | 南怀瑾到了汉高祖刘邦死后,吕后临朝称制,这中间前前后后二十年,除了汉室王朝宫廷在内斗以外,刘汉王朝初期的政治、社会、文化教育等方面,都没有什么特别的建树。汉朝真正奠定立国基础的,应该是从汉高祖的小儿子刘恒开始,照旧历史的称呼,叫他汉文帝。这个阶段,正是公元前一七九到前一五八年。刘邦的中子代王刘恒,就是历史上认为宽厚、仁慈、节俭的好皇帝——汉文帝。在汉朝政治上,刘恒和他的儿子汉景帝刘启,被推崇为“文景之治”的仁政好榜样。其实,刘恒与他的父亲刘邦,在一起过着宫廷生活的时间不长,而且也没有得到刘邦的好好教育。何以后来他能成为一个汉代开创守成的好皇帝呢?除了命运之外,还是得力于母教的影响,才有后来的成就。汉文帝刘恒的母亲姓薄,她原本是南方的吴国人。一个偶然的机会,刘邦看见她,就很喜欢,把她提

南怀瑾:每个人都可以把这六句话记下来,随时反省,小心害人害己

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 498次

孔子又说:“好仁不好学,其蔽也愚。好知不好学,其蔽也荡。好信不好学,其蔽也贼。好直不好学,其蔽也绞。好勇不好学,其蔽也乱。好刚不好学,其蔽也狂。”第一点,仁虽然好,好到成为一个滥好人,没有真正的学问涵养,是非善恶分不清,这种好人就成了一个大傻瓜。儒家讲仁,一如佛家讲慈悲。盲目地慈悲也是不对的,所谓“慈悲生祸害,方便出下流”。仁慈很重要,但是从人生经验中得知,有时我们出于仁慈帮助了一个人,结果反而害了被帮助的人。这就是教育的道理,告诉我们做人做事真难啊。善良的人不一定能做事;好心仁慈的人,可能学问不够、才能不够;流弊就是愚蠢,加上愚而好自用便更坏了,所以对自己的学问、修养要注意,对朋友、对部下要观察清楚,有时候表面上看起来是对某人不仁慈,实际上是对这人有帮助。做人做事,越老越看越惧怕,究竟怎样

南怀瑾老师:我的袁老师像发疯似的用功,最后时刻终于开悟

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 435次

讲到参禅参到发疯一样,使我想起我学禅的老师袁焕仙先生,著有《维摩精舍丛书》,为现代禅宗语...讲到参禅参到发疯一样,使我想起我学禅的老师袁焕仙先生,著有《维摩精舍丛书》,为现代禅宗语录。袁老师先是学净修密,后来在四川成都四方堂参禅。四方堂的住持禅源老和尚是净土宗的祖师,而袁老师政绩彪异,学佛亦有成就。老和尚非常慈悲,允借四方堂大殿,让他独自用功四十九天。他参一个公案:“德山托钵不说话”,典故如下:“大中初,德山一日托钵下堂。见雪峰问:者老汉,钟未鸣,鼓未响,托钵向甚处去?德山便回方丈。”这一个无头公 案。 非常难懂。 可是袁老师对越难的越想啃,他把公案当作话头,一天到晚静坐在大殿上,嘴里就念着: “德山托钵不说话,为什么不说话? ”就像发疯一样,整天就这么念。在这里要先申明一句,年轻人不要乱

南怀瑾:不要等到生病时才想起养生,这四点平时就要多加注意

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 423次

一 养生之本在养心我们现在不妨略知皮毛地说一点养生学的理论,如说,愤怒伤肝,恐惧伤肾,好乐伤心,忧患伤肺。换言之,容易发怒、容易发脾气或脾气不好的人,便是肝气不平和的现象。容易害怕,俗话所说胆小怕事的人,便是肾气(与脑有关)不平和。嗜好过分,特别如饮食、男女方面过分,可使心脏有问题。多愁善感,或遇家庭问题,其他等等事故,心多忧患,便由肺气不平和开始,影响内脏健康。总之,七情六欲与生理健康关系非常大,错综复杂,一言难尽。中国古代医学,所讲的“五劳七伤”,便是这些原因。但是知道了,也不必怕,只要明白了“诚意”“正心”,明白了“心能转物”“心能转身”,一切可以从“唯心”的力量自能转变。当然,这就是“大学之道”——大人之学的学问所在了。通常每一个人,由面目的表情、态度、动作和言语表达等综合起来,才构

南怀瑾: 溺爱是害,要让孩子知道人生的艰苦!

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 444次

孔子这里讲的“吾少也贱,故多能鄙事”,这一点要特别注意,由此我们回过来看东西两方面的文化,人类的历史中凡是成大功、立大业、做大事的人,都是从艰苦中站起来的。而自艰苦中站出来的人,才懂得世故人情。所以对一个人的成就来说,有时候年轻多吃一点苦头,多受一点曲折艰难,是件好事。我经常感觉这二十多年在台湾长大的这些青年们,大学毕业了,乃至研究所也毕业了,这二十多年中,从幼稚园一直到研究所,连一步路都不要走。在这么好的环境中长大,学位是拿到了,但因为太幸福了,人就完蛋了,除了能念些书,又能够做些什么呢?人情世故不懂。真正要成大功、立大业、做大事的人,一定要有丰富的人生经验。老实说,我们这老一代,比他们都行。为什么?我们经历过这一时代的大乱,今日的年轻人看都没有看到过。逃难、饿饭、国破家亡的痛苦,更没有经

南怀瑾:我劝大家夜里千万不要读这本书

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 399次

文 | 南怀瑾今天我们开始研究《易经》,所要走的路线,因为大部分人,以前还没有接触过,所以我们在这里先要使大家知道怎样去读《易经》这部书,先从怎样去认识它、怎样去了解它开始。至于深入的研究,有人研究了一辈子,也还没有搞清楚的,所在多有,包括我在内,研究了大半辈子,还跟一个初学的人差不多。实际上,讲这门学问,我自己都是战战兢兢的,觉得自己非常肤浅,没有办法向大家报告,不过有一点点可以提供大家的,亦只是一块敲门砖而已。现在我们先说古人对《易经》的看法。《礼记》的《五经解》中,提到《易经》这门学问时说:“洁静精微,易教也。”据说这是孔子整理《易经》以后所作的结论,对《易经》的评语。“洁静精微”这四个字,看起来很简单,但它的含义却是很广。“洁静”包括了宗教的、哲学的含义,也就是说学了《易经》,他的心