兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 » 长物志 - 第1页

06月15日

宣德炉:明清时期中的文化标志,明清文人爱不释手的文房雅器

发布 : 兰清阁 | 分类 : 文房四宝_文房四宝是什么_书房家具_书房灯 | 评论 : 0人 | 浏览 : 4342次

香炉,寄托了古人一份优雅的情怀。古时文人雅士,名媛香闺中,多摆放有精致香炉,抚琴、品茗、读书时一缕青烟在伴,袅绕闲情......令人顿觉清新雅致。明代中晚期,两宋名窑至明初宣窑制作的各式香炉已成为珍贵的文玩,不用作日常焚香。《焚香七要》“香炉”条:“官哥定窑,岂可用之?平日,炉以宣铜、潘铜、彝炉、乳炉,如茶杯式大者,终日可用。”因此以素雅器形见长的黄铜炉,成为香炉的主流。明人文震亨《长物志》中也提到香炉“惟宣铜彝炉稍在者,最为适用”。明清时期的章回小说中,对清幽雅致的环境营造,常这样描写:“宣铜炉内焚着香,案上摆着几部古书,壁上挂着一床锦囊古琴,兼之玉箫、象管,甚是幽雅洁净。”明代铜炉,一次向宋代炉文化的致敬。明宣德三年宣德皇帝命令吕震利用暹逻国王刺家霭进贡的数万斤红铜开炉,与金银等数十种贵

06月15日

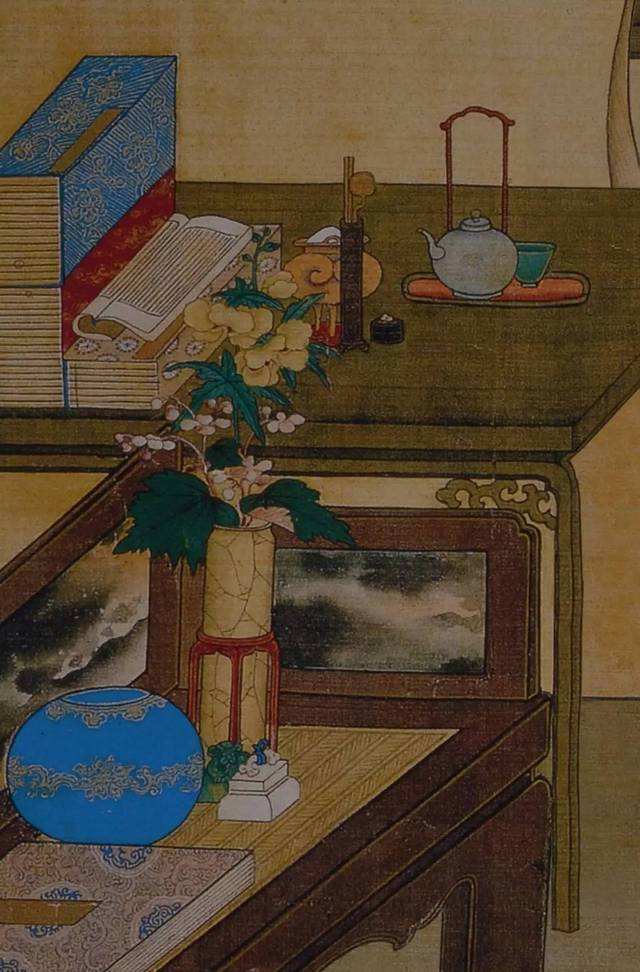

瓶花清供:中国文人不可或缺的精神生活

发布 : 兰清阁 | 分类 : 文房四宝_文房四宝是什么_书房家具_书房灯 | 评论 : 0人 | 浏览 : 3212次

古人常言“花开堪折直须折”,瓶花之道,不仅在于案牍清供,更重要的是映射出插花之人的意趣和性情。本文以时间为序,从瓶花清供的源起、萌芽、兴盛至建立较为完备的花艺理论、形成成熟的清供图画题材,勾勒了瓶花清供的千年雅史,也一窥瓶花清供何以会成为传统中国文人不可或缺的精神生活的一部分。南宋 佚名 《盥手观花图》册页,天津艺术博物馆藏古往今来,人们莳花、赏花、弄花、咏花,因其在短暂的生命中极尽绚烂,于一方天地间吐露芬芳,而格外珍惜这份自然的馈赠。文人雅客采撷四季鲜花,剪枝修型插瓶,置入清水精心供养,希望枝头上的美好留驻得更长久一些,久而久之,就形成了“瓶花艺术”。“清供”,又称“清玩”,最早是古人在传统节日或礼佛祭祀时供养的清果、鲜花等供品,后来发展成诗书礼乐之家中摆放的各种清雅之物,这种仪式始于秦汉