01

南怀瑾讲“阿赖耶识”

宇宙生命的根本

就拿玄奘法师《八识规矩颂》的话,第八阿赖耶识就是宇宙生命、我们的根本。

第八阿赖耶识第一首偈子,第一首偈子就是大家要找的自己这个生命根本——

浩浩三藏不可穷,

渊深七浪境为风,

受熏持种根身器,

去后来先做主公。

在没有明白、没有大彻大悟、没有证得成佛境界,成佛了,这个阿赖耶识转变了,所以阿赖耶识也有个名字:叫异熟识,因果报应,三世因果,六道轮回都包含,这个功能天堂地狱都包含在内,那么这个除了成佛才转了,变成大圆镜智,在凡夫境界,都属于阿赖耶识。

浩浩三藏不可穷,浩浩是形容词,等于我们讲佛经,浩浩像大海一样形容。三藏,这个三藏不是讲经、律、论,讲第八阿赖耶识它的功能。

比如现在科学讲功能,功能,是唐代佛教里头翻经创立的名词,现在自然科学也用了,阿赖耶识的功能,三藏,能藏、所藏、执藏,什么叫「藏」,生命功能像一个宝库一样,它有无比、那个核子发电厂的那个电源,它的能力、它的宝藏,它的能力无穷无尽,所以叫「藏」。

「藏」在哪里?宝库,能藏,它的功能,所藏,所包含的东西太多太多,它的能量;执藏,而且自己抓得很紧,所以叫「三藏」,叫阿赖耶识。

浩浩三藏不可穷啊,不可思议,以普通的智慧、不到了大智能成佛境界,想了解生命功能、宇宙万有同我们的生命功能,根本就不可能。

渊深七浪境为风,这一句话,玄奘法师根据《楞伽经》来讲的,它像大海里波浪一样…你看这个大海、风浪那么大的时候,你说最深的深海、有动过没有?还是没有动哦…

所以这个上面,下面风浪多一点,再到上面大风浪,大风浪外面的表皮上那个水花、小浪,那个分开就是前五识,大风浪的中心就是第六意识,第七识是海洋中心起来那个柱子,大台风...

飓风起于萍末,我们做人也一样,坐在这里,小小一个念头、你觉得不注意,不注意就形成了做大坏事了,所以,不要以小善而不为,不要以恶小而为之。所以海洋的中心就起来了,那么起来就形成了。

所以,渊深七浪,就形成我执、每个人的我相,由第七识末那识到第六意识前五识,都是这个根根上来,所以阿赖耶,渊深七浪境为风。

外境界、物质外界影响心理,心理又影响了外界…外境一动,渊深七浪境为风,这一股风一扇,波浪更大,浪更大、风更凶,越凶越大、越大越凶,这个世界、身心就这样来的。

受熏持种根身器,阿赖耶识会变成身体,根、六根,眼耳鼻舌身意;意就是脑筋,器就是物质世界,是这个地球、这个虚空。所以人的生命跟这个宇宙是一体,都是阿赖耶识演变出来的。

去后来先作主公,投胎,第一个先来是阿赖耶识,所以自己不知道,第六意识迷糊的,昏迷、一片无明,死的时候,第六意识人先不知道了,死了昏迷过去了,阿赖耶识的功能最后才离开这个肉体,去后来先作主公,这些都讲了。

--《南禅七日》第十九讲(胡松年编辑)

02

第六、第七、第八意识的形成

一个婴儿的个性、高矮、黑白、强弱等等,一般的说法认为是遗传,但在唯识学的论点上,这些都是其本身原来具有的,好像一颗种子一样。

不过第六意识的形成,是有其本身因缘的,而遗传只是因缘中的一缘,俗称为增上缘,就像是施于种子的肥料,并非种子的本身,而形成第六意识的因缘,却像植物的种子,而非肥料。

一个人后天的教育、家庭环境等等,也是增上缘,属于肥料之类。

当一个人的意识十分坚固时,可以达到克服生理的程度,道家及神秘学派的修持原理,就是建筑在这个心能转物的原理上。不要以为第六意识有多么的伟大,它并不是决定性的,因为第六意识的后头,还有一个根呢。

说到意识尚不难使我们了解,现在说到意识还有一个根,实在有点令人难解了。唐代把意根翻译为第七识,译音就是末那识。

这个所谓意根的第七识,究竟是个什么?实在不容易解释明白。如果勉强说出它的意义,只能称其为生命的功能。

这个生命的功能,并非纯物质的功能,而是包括心物二者的功能。这个第七识是俱生我执,是与生命俱来的,也就是说,当一个胎儿形成的一刹那,已经具备了第七识。

胎儿一开始形成,他就永远有一个“我”的存在意识,这就是所谓七识的我执,直到活到老糊涂都有,在我们这个老糊涂的明了意识已经不太明了的时候,但他的意根仍很强,我执的观念更重。

人到老的时候的“我”与早岁时的“我”并没有什么不同,但是在第六意识方面却变得很多了,成为颇为不同的观念,什么代沟啦、顽固啦都是意识所造成的。老年人多的是回忆和对从前的幻想,这就是我执。

人在临终时,前五识及六识统统丢弃了,而这个我执的七识,却造成另外心理和生理。

照这样来说,七识是一切的根本吗?

不是的,前五识好像是树的枝叶,在行使着自然界的光合作用、呼吸作用,而六识是树干的中心,七识则是树干。统而言之,它们都是一种功能,而真正地下的根却是第八识。

从树叶说起,到树枝树干,终于找到了这个生命的根本——八识。

八识又称为阿赖耶识,是整个的宇宙,包括了物质及精神世界的整个作用。

这里所说的宇宙,并不是指天空而言。

宇宙间的万有万物,及种种变化,根本上都是八识的变化,宇宙间的万物是一体的,由于八识的变化而形成了不同。

前七识形成的现有生命,加上生命中一切情感、思想、习惯、刺激、观念等等,不断地熏蒸着八识,成为未来不同的种性。

现在的行为是未来的种子,又成为未来的现行及行为思想等,这是八识带来的禀赋,造成每人心理与生理的不同。在解剖学上来看,不可能发现八识,但八识却是每个人不同的根本。

如果将五行及医理的研究配合上八识,可能构成一套真正的医学哲学的理论。这套理论,连贯了形而下与形而上,再汇合了中西的医药技术,必会为医学界开创新天地。

摘录自《易经与中医》南怀瑾先生著

03

一心分八识

浅析八识作用的互相关系

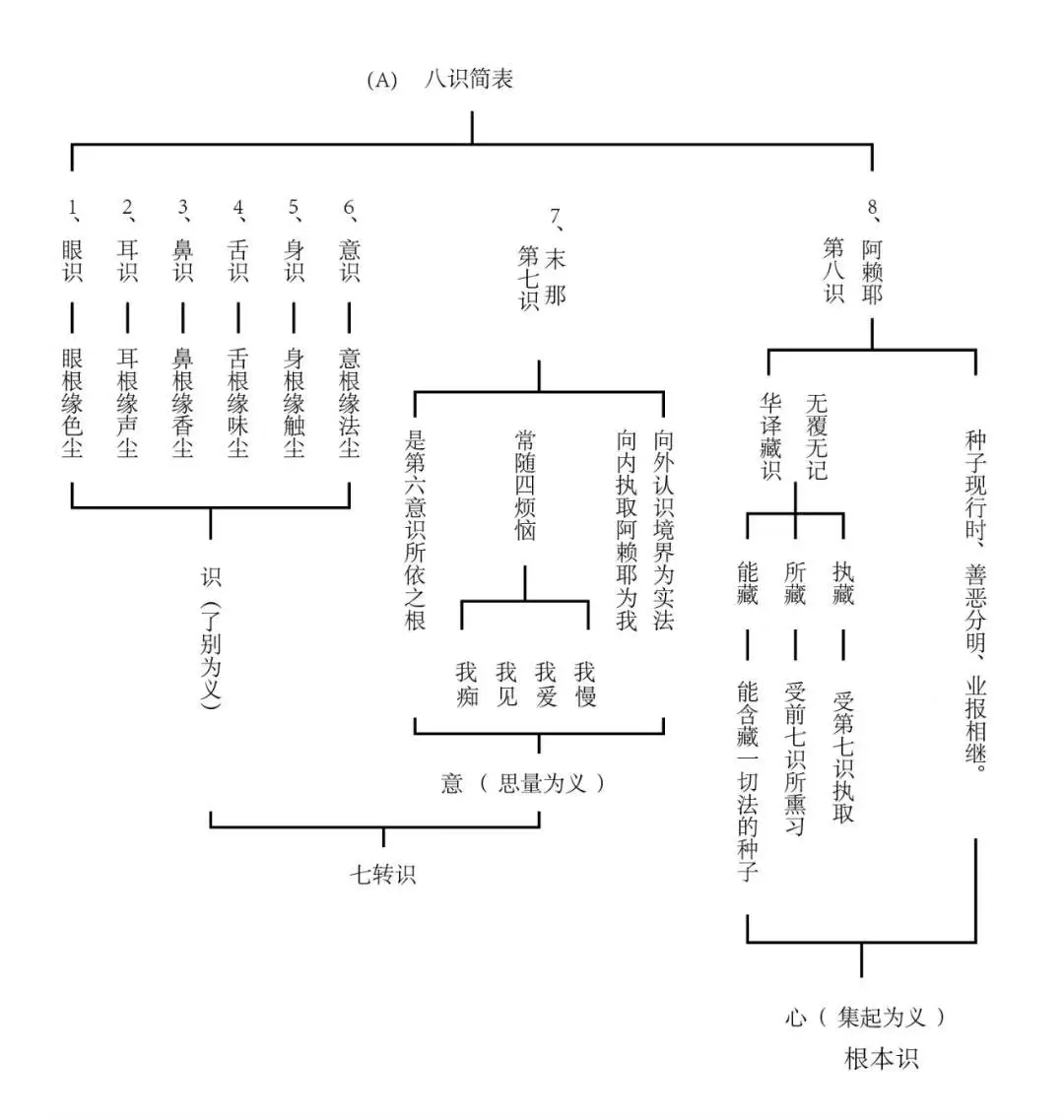

佛教的唯识学,把一心分八识,它的道理很深,只能从浅易的分析八识作用的互相关系,将八识归纳为一简表及八识图解列下,附加说明,作为研究“心识”的门径。

【备注】

无记是非善非恶,没有记别。

第八识是无覆无记,异于第七末那的有覆无记。

1、根本识:

阿赖耶识是含藏外来六尘缘影所薰习的善恶种子,所积聚含藏的种子在此识中不失也不坏,将来遇到外缘的激发时,又会生起现行,故华译把阿赖耶识叫做藏识,(即含藏种子如库藏)又名根本识。这根本识就是前七转识生起之根,故名根本识。

2、七转识:

第六意识,第七识末那及前五识共七识叫做七转识。

3、第六意识:

意识是依第七识末那为根(意根)生起。所缘的是过去、现在未来之法尘,发生认识的作用,叫意识。

4、第七识:

梵语末那(MANO),华译思量,又名为“意”。(第六识因依意根生起,称为意识,第七识即是“意”,依梵文则称为未那)在唯识学上,说它从无始以来,常执第八阿赖耶识为自内我,恒审思量没有间断。是因为有四个根本烦恼:我痴、我见、我爱,我慢跟着它。故我执的成见很深,许多烦恼便是这第七识的执着而生起的。

5、八识中哪一个识是生命活动的中枢?

有情生命活动的中枢是在“意”处,因为由意(末那)的意根生起前六识(第六意识及前五识合称为六识),第八识阿赖耶又为“意”所执,这“意”便是引发业力的主人翁。由它的活动引生识向外攀缘六尘境界;由识的攀缘而又集起种种善恶种子,含藏于内心,使阿赖耶识成为生死流转的生命原动力。

6、八识中,哪一识活动力最强?

第六意识活动力最强,因为我们日常工作,整个生活活动都是用第六意识。

7、心、意、识这三个名词的意义有何分别?

一、“心”梵语是质多(CTTTA),“集起”为义,指阿赖耶识含藏积集的善恶种子。

二、“意”梵语末那(MANO),“思量”为义,是指第七识的恒审思量执取第八识为自内我。

三、“识”梵语毗若南(VIJNANA),主要的意义是“了别”为性,是指依“意根”生起的前六识之了别作用。

8、心识是有情生死的根本动力,唯识学所说都是关于心识的问题。以“万法唯心现”的理论去破我法二执。

9、阿赖耶识华译藏识,藏字有三义:

一、能藏:阿赖耶识能含藏一切法的善恶种子。

二、所藏:阿赖耶识为前七识薰习的杂染法所覆藏。

三、执藏:阿赖耶识为第七识所执为自内我。

10、八识中哪一识能缘过去、现在、未来法境?哪一识执持根身?

第六意识能缘过现未法境,第八识阿赖耶是执持根身,才能得生存。

11、八识中哪两识的作用最微细?

第七识和第八识的作用最微细,不很为人了知。

12、如何转八识成四智?

一、首转第六识为妙观察智。

二、次转第七识为平等性智。

三、第八识转为大圆镜智,前五识转为成所作智。

13、转识成智的妙用:

一、成所作智一一能现种种化身说话。

二、妙观察智一一能契机说法,恰到好处,使听者不退转。

三、平等性智一一已证自他平等,无我法二执,对一切众生,一视同仁,没有亲疏内外之分。

四、大圆镜智一一如大圆镜,现诸色相一一即如来镜智中能现众生诸善恶业。且依大悲,恒缘众生,依大智,观诸法性平等,常能执持无漏根身,为

一切善法功德所依。

14、意识分五俱意识和独散意识。

15、五俱意识:

即当前五识现起时,意识一定随同俱起,故名五俱意识。

16、独散意识:

“独”的意思,是它能独起思构,独自分别一切法,或独作回忆过去的事。独生出极猛利的势用。散的意思。是凡夫心常散乱,故名独散。因它不必和前五识俱起,又名叫独头意识。

来自《佛学入门手册》圣严法师 著

(THE END)

本文链接:https://www.liumenghao.com/guoxue/9106.html