兰清竹韵

刘孟浩博客-刘孟浩个人网站

当前位置:首页 » 李叔同作品 - 第1页

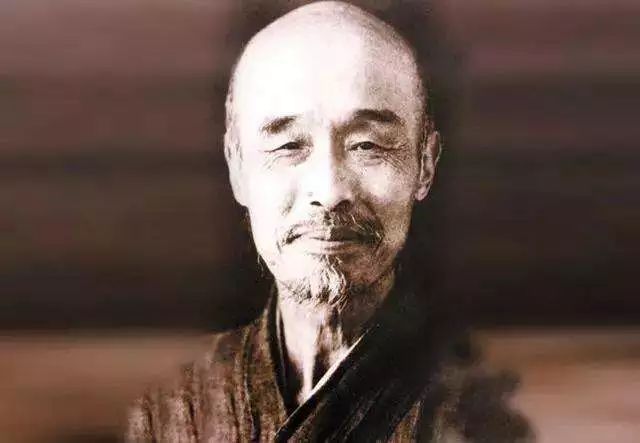

叶圣陶:李叔同的仙气

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1160次

夏志清在《中国现代小说史》里说:“叶圣陶文笔长处在于观察力。在《两法师》这一篇有名的文章里,叶圣陶写下了他对两位同样知名的人物的印象:印光法师与弘一法师。在他仔细的观察之下,后者是个真正谦卑信佛的人,而前者则是个道学家,甚至是个欺名盗世之徒,不能超脱于傲慢与气焰之外。” 《两法师》文 | 叶圣陶在到功德林去会见弘一法师的路上,怀着似乎从来不曾有过的洁净的心情;也可以说带着渴望,不过与希冀看一出著名的电影剧等的渴望并不一样。弘一法师就是李叔同先生,我最初知道他在民国初年;那时上海有一种《太平洋报》,其艺术副刊由李先生主编,我对于副刊所载他的书画篆刻都中意。以后数年,听人说李先生已经出了家,在西湖某寺。游西湖时,在西冷印社石壁上见到李先生的“印藏”。去年子恺先生刊印《子恺漫画》,丐尊先生给它作序

李叔同:我的人生兴趣

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 2341次

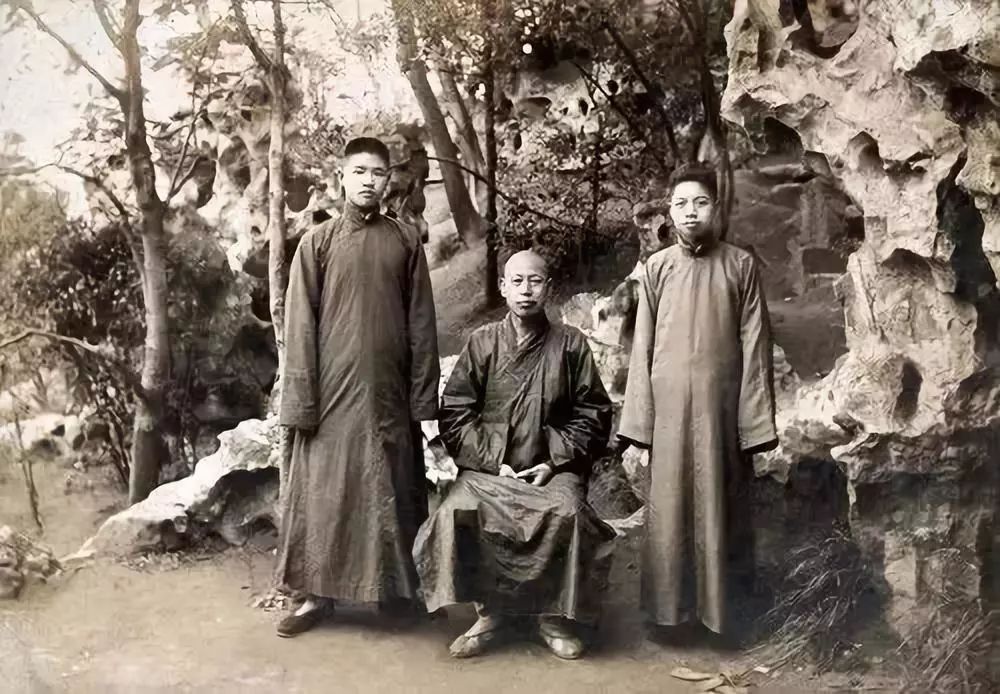

在清朝光绪年间,天津河东有一个地藏庵,庵前有一户人家。这是一座四进四出的进士宅邸,它的主人是一位官商,名字叫李世珍。曾是同治年间的进士,官任吏部主事,也因此使李家在当地的声名更加显赫了。但是,他为官不久,便辞官返乡了,开始经商。在晚年的时候,他虔诚拜佛,为人宽厚,乐善好施,被人称为“李善人”。而这就是我的父亲。我是光绪六年,在这个平和良善的家庭中出生的。生我时,我的母亲只有二十岁,而我父亲已近六十八岁了。这是因为我是父亲的小妾生的,也正是如此,虽然父亲很疼爱我,但是在那时的官宦人家,妾的地位很卑微,我作为庶子,身份也就无法与我的同父异母的哥哥相比。从小就感受到这种不公平待遇所给我带来的压抑感,然而只能是忍受着,也许这就为我今后出家埋下了伏笔。在我五岁那年,父亲因病去世了。没有了父亲的庇护和依

李叔同:弃绝红尘,是为了遇见更好的自己

发布 : 兰清阁 | 分类 : 国学大师_国学经典_国学教育_国学经典名句 | 评论 : 0人 | 浏览 : 1306次

我曾经以为,苏轼是一个光芒万丈无人企及的存在。他是诗词书画几大领域的通才,其杰出的才华,磊落的人格和豁达的性情,无不高山仰止,景行行止。直到我认识了李叔同,了解了他跌宕起伏而又惊世骇俗的一生,我才知道,论大才子者,论人之智慧登峰造极者,古有苏东坡,今有李叔同。李叔同的前半生,是鲜衣怒马、极尽绚烂的翩翩公子;他的后半生,是皈依佛门、清静修为的弘一法师。李叔同生前的好友夏丏尊,评价他说:“(叔同)为激昂之志士,为多才之艺人,为严肃之教育者,为戒律精严之头陀。”傲娇如张爱玲,也曾说:“不要认为我是一个高傲的人,我从来不是的。至少在弘一法师寺院的围墙外面,我是如此谦卑。”一、津门巨富,原是向佛之家1880年,李叔同出生于天津一个富庶的盐商家庭。他的父亲李世珍,是同治年间的进士,任过吏部主事,但因年岁